过往展览

COLLECT:ED 所·藏

2025年7月5日 – 8月5日

周二至周六: 11am – 6pm

周日: 12pm – 5pm

39 Keppel Rd, #03-01, Lobby A

Tanjong Pagar Distripark

Singapore 089065

Exhibition Details:

COLLECT:ED 所·藏

2025年7月5日 – 8月5日

周二至周六: 11am – 6pm

周日: 12pm – 5pm

Artists:

Alix de Fautereau 阿利克丝·福特罗

Bernard Buffet 伯纳·布菲

Chen Chunmu 陈春木

Chu Teh-Chun 朱德群

Chua Ek Kay 蔡逸溪

Chua Soo Bin 蔡斯民

Cheong Soo Pieng 钟泗滨

Fang Wei 方巍

Georgette Chen 张荔英

H. Dewey-Hagborg 希瑟・杜威 – 哈格博格

Ho Kah Leong 何家良

Han Sai Por 韩少芙

Lee Wen 李文

Lin Hsin Hsin 林欣欣

Louise Bourgeois 路易丝・布尔乔亚

Nam June Paik 白南准

Octora Chan 奥克托拉

Pearl C. Hsiung 熊家珍

Shao Jingkun 邵晶坤

Shi Hu 石虎

Shui Tit Sing 许铁生

Su Yuxin 苏予昕

Tan Choh Tee 陈楚智

Tang Da Wu 唐大雾

Tesfaye Urgessa 特斯法耶・乌尔盖萨

Wu Guanzhong 吴冠中

Yuko Mohri 毛利 悠子

Yue Minjun 岳敏君

Yu Nishimura 西村 有

Zeng Jianyong 曾健勇

Zhang Xiaogang 张晓刚

致谢:

Prestige Gallery 谨向以下人士致以诚挚谢意,包括那些不愿具名的朋友,感谢您们对本次展览的热忱支持。

特别致谢:

Aileen Pu

Andrew Nai

Cheryl & John Chia

Chua Soo Bin

Chun Aik

David Wong

Ellen Wu

Joseph Zhang

Koh Seow Chuan

Linai Koh

Krystina Lyon

Liu Yingmei

Lo Yew Long

Shen Na

Tan Shee Tiong

项目总监:

Audrey Zhang

策展人:

Rick Shi

Yan Li

Kenneth Liu

39 Keppel Rd, #03-01, Lobby A

Tanjong Pagar Distripark

Singapore 089065

View map

品艺画廊于丹戎巴葛艺术区新展厅揭幕首展 COLLECT:ED

COLLECT:ED 是一场探讨私人收藏跨越世代与地域的文化与情感意义的展览。展出的作品来自新加坡、印度尼西亚、英国及香港的私人藏家,通过他们的收藏,我们得以一窥当代藏家在审美、价值观与世界观方面的多样取向与深层思考。

从本质上说,COLLECT:ED 是对“收藏”这一深具人性行为的沉思——它关乎记忆、信念,以及保存的渴望。私人收藏不仅是个体品味与身份的映照,更是文化延续与软实力的重要载体。这些“活的档案”承载并传递着知识、美学与跨世代的精神遗产,连结着私人记忆与公共意义。

为何名为 COLLECT:ED?

展览标题“COLLECT:ED”巧妙借用了单词“collected”,既指向“收藏”之行为,也暗示每件藏品背后的故事。

-

“ED”代表“过去”——那些被收集、被记住、被形塑的事物;

-

同时亦隐含“教育”(education)之意,寓意收藏本身即是一种学习与传承的方式。

-

标题中的冒号,象征策展视角的介入,邀请观者深入思考:我们为何而藏?我们又从收藏中学到了什么?

展览主题

第一部分:被构建的风景

风景、记忆与内心世界

风景不只是大自然的再现,它也可以是一段记忆、一种情绪,或一个人的内在投射。在这一部分,你会看到被想象出来的山峦、抽象的城市,以及如同静默诗句般的静物画——艺术家用自己的方式,重塑了我们看待风景的方式。

第二部分:时间的面孔

肖像、身份与存在感

一幅肖像,不只是画中人的样子,更是一扇通往身份、文化与情感的窗口。在这一部分,艺术家透过人物形象表达自我、连结群体,也回应所处的时代。从写实到观念性的创作,各种风格交汇成一场关于“人”的深度对话。

展览艺术家

Alix de Fautereau 阿利克丝·福特罗 (later known as Alix Aymé) (b. 1894 – d. 1989)

阿利克丝·福特罗(原名 Alix Hava)出生于法国马赛,是一位将欧洲现代主义与亚洲艺术传统相融合的法国艺术家。

她曾在图卢兹音乐学院(Conservatoire de Toulouse)学习绘画与音乐,随后前往巴黎深造,师从莫里斯·德尼(Maurice Denis)——这位纳比画派(Les Nabis)的核心人物以其象征主义与装饰艺术风格闻名。福特罗后来与德尼共同参与了多个重要项目,包括为香榭丽舍剧院创作壁画装饰。

1920年,她与保罗·德·福特罗-瓦塞尔教授(Paul de Fautereau-Vassel)结婚后移居亚洲,开始以“阿利克丝·福特罗”(Alix Fautereau)之名创作艺术作品。旅居河内与上海期间,她在法侨中学任教,并参与了在中国境内的多项科学考察活动。在此期间,她掌握了多种亚洲传统技艺,包括:

· 漆画(Lacquer painting):她学习了东亚传统漆艺,尤其是越南和中国的天然漆绘画法。

· 丝绸画(Silk painting):以丝绸为画布的绘画形式,常见于中国与越南的传统绘画。

· 玻璃反向绘画(Reverse glass painting):起源于欧洲,后传入中国的装饰画技艺,在玻璃背面作画以透过正面观看图像,具有独特的视觉效果。

· 版画(Printmaking):她掌握了传统的手工印刷艺术,包括木刻与蚀刻等形式。

1930年,她在西贡的波塔尔画廊(Galerie Portal, Saigon)举办个展,标志着她在东南亚艺术界地位日益显著。

与第一任丈夫分居后,她继续留在亚洲,并于1931年与乔治·艾梅上校(Colonel Georges Aymé)再婚,随后在法国文化与官方场合中,有时以“阿利克丝·艾梅”(Alix Aymé)之名出现。同年,她被任命为河内阿尔贝·萨罗中学(Lycée Albert Sarraut)的教授,继续从事教学工作并推广漆画艺术。

在琅勃拉邦(Luang Prabang)期间,她受老挝王室委托,在皇家宫殿创作一系列壁画,这些作品如今被视为国家珍宝。她在印度支那、印度、中国、日本、韩国与非洲的广泛旅行,极大地丰富了她的艺术语言与视觉表达。

福特罗的作品现藏于多个公共艺术机构,包括:

卢浮宫素描馆(Cabinet des Dessins du Louvre)

巴黎三十年代博物馆(Musée des Années Trente)

拉罗谢尔美术馆(Musée des Beaux-Arts de La Rochelle)

琅勃拉邦王宫(Royal Palace of Luang Prabang)

约翰斯·霍普金斯大学埃弗格林博物馆与图书馆(Evergreen Museum & Library, Johns Hopkins University)

后者于2012年为她举办了首次美国博物馆个展。

河内桥景

c. 1930, 布面油画, 48 x 70 cm

Tan Shee Tiong 收藏

Bernard Buffet 伯纳·布菲 (b. 1928 – d. 1999)

伯纳·布菲(Bernard Buffet)是法国表现主义画家,1928年出生于巴黎。他天赋异禀,于1943年年仅15岁时便考入巴黎国立高等美术学院(École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)。1947年,他在巴黎举办了首次个展;次年,仅20岁的他便荣获了法国“评论家奖”(Prix de la Critique)。1999年,布菲在法国图尔图尔(Tourtour)自杀身亡,享年71岁,生前长期受帕金森症困扰。

布菲以其具象主义风格而闻名,其作品多为中心构图、图像化处理。他逐步发展出鲜明的视觉语言:细长尖锐的形体、压抑的色调、扁平化空间处理,以及充满孤寂与绝望氛围的表现。他的题材涵盖艺术史、死亡、性、流行文化与政治等领域,常常借用当下事件与他人的艺术风格进行隐喻或回应。

在世期间,布菲获得广泛认可,举办了多场国际展览,并于1974年被选入法国艺术院(Académie des Beaux-Arts)。

例如,他1957年的静物画《一碗樱桃》(A Bowl of Cherries)以粗重的黑色轮廓与冷峻色调呈现,将这一简单题材转化为战后孤独与忧郁的冥想。画面展现了他标志性的特征:扁平空间、锐利形状与情绪克制。

作为捍卫具象绘画的代表人物,布菲在20世纪40年代声名鹊起,并成为“见证者协会”(L’homme Témoin)的创始成员之一。他一生创作超过8000件作品,涵盖油画与版画(printmaking)等领域。

布菲在日本尤其受到推崇,1973年在静冈县兴建了布菲纪念美术馆(Bernard Buffet Museum),成为全球唯一以他命名的专属博物馆。如今,他的作品被纽约现代艺术博物馆(MoMA)、伦敦泰特美术馆(Tate)等世界重要机构收藏,其艺术市场依旧活跃,体现出其风格的辨识度极高与情感穿透力持久的魅力。

樱桃与果盘

1957, 布面油画, 53.5 x 64.9 cm

私人收藏

龙安寺

c. 1980s, 布面油画, 114 x 146 cm

私人收藏

在作品《龙安寺》中,布菲描绘了日本京都著名禅寺的静谧景象,厚重的线条将建筑简化为结构的抽象诗,仿佛让时空凝结于画布之上,呼应东方禅意的极简精神。布菲的诠释早已超越了对现实的记录,它是一幅关于“场所精神”的肖像画。京都著名的龙安寺,不仅仅是禅宗的象征,更成为孤独、克制与存在澄明的容器——这些正是布菲战后创作中反复探讨的主题。

而《樱桃与果盘》则展现了他对静物的雕塑式处理:橄榄枝与高脚杯交织于画面中心,犹如一场关于形与影的静默对话,散发出宁静而克制的古典美感。这幅画作体现了布菲典型的表现主义风格,以其独特的线条和冷峻的色调展现日常物品的形态。

Chen Chunmu 陈春木 (b. 1981)

陈春木,1981年生于泉州,自2002年起活跃于当代艺术展览。其作品曾多次在国际群展中展出,包括:

- 2007年于北京夸克当代艺术空间举办的《聚——九人当代艺术展》

- 2010年入选澳大利亚白兔美术馆(White Rabbit Gallery)的《大爆炸》(The Big Bang)展览;

- 2010年参展北京歌华艺术馆的《世界四周——十人展》。

2013年,他参与了首届中国—东盟双年展(The First China–ASEAN Biennale,广西南宁);2014年,其作品被纳入:

- 马来西亚创价学会艺术中心(Soka Gakkai Malaysia)举办的《福建当代艺术展》;

- 吉隆坡马来西亚艺术博览会(Art Expo Malaysia);

- 北京798艺术中心的《新视野——青年艺术家新作展》;

- 以及香港艺术馆的《无序之乐:生活的另一种方式》(A Life Without the Thrill of the Order)。

2015年,他参展北京虹墙画廊举办的《元视觉——七种独特语言的个体史》

近年来,陈春木的个展包括:

- 2011年于新加坡Soobin Art International举办的《虫洞革命》(Worms Revolution);

- 2015年于北京鸿坤美术馆举办的《埋进土里,等待成长》;

- 以及同年在北京颖画廊举办的《绽一朵老实花》。

南山上

2018, 布面油画, 203 x 150 cm

画廊收藏

种子

2025, 布面油画, 35 x 33 cm

画廊收藏

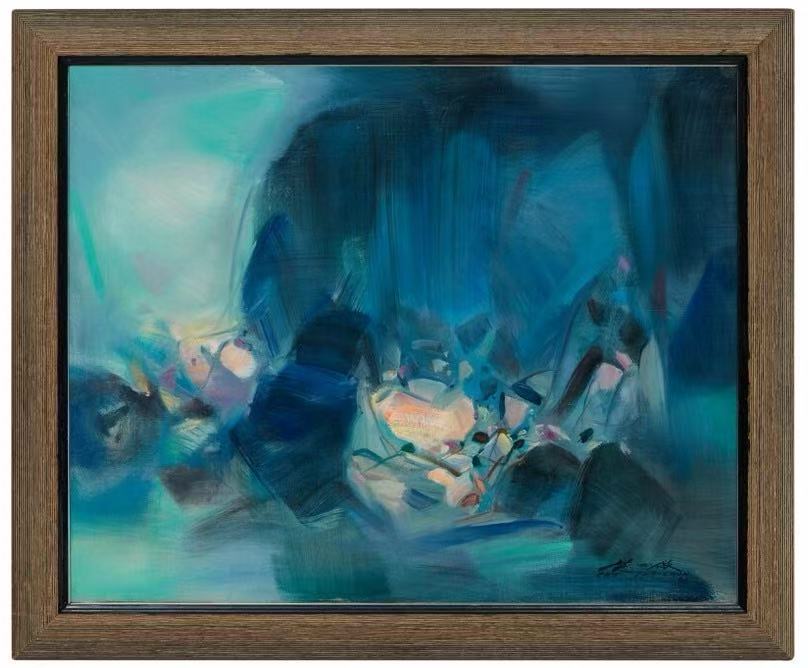

Chu Teh-Chun 朱德群 (b. 1920 – d. 2014)

朱德群是一位具有开创性的法籍华人画家,以融合中国传统美学与西方抽象艺术而享誉国际。与吴冠中、赵无极并称为“中国现代主义绘画的三剑客”,三人共同塑造了20世纪中国美术的现代转型之路。因其卓越的艺术成就,朱德群被选为法国艺术院士(Académie des Beaux-Arts),成为首位获此殊荣的华人艺术家。

朱德群出生于中国杭州,早年就读于国立艺术专科学校(现中国美术学院),系统接受中西绘画教育。后任教于国立台湾师范大学,教授西画。1950年代中期,他迁居巴黎,并于1980年取得法国国籍。刚到巴黎不久,他便凭借一幅妻子的肖像画在1956年春季沙龙(Salon de Printemps)中荣获银奖,该画作被吴冠中称为“东方的蒙娜丽莎”。

随后,朱德群放弃具象表现,转而探索抒情抽象风格:其作品以富有节奏感的笔触、鲜明的色彩层次与书法般的动势,营造出记忆中的山水意境——既回应了中国水墨的精神,又与欧洲及美国当时盛行的抽象艺术潮流展开对话。他的国际突破来自1964年在卡内基艺术博物馆(Carnegie Museum of Art)的展览,从此确立其在当代艺术界的全球地位。

朱德群的作品被全球超过50家重要美术馆收藏,其市场表现长期位列中国艺术家之首。其代表性的拍卖纪录包括:No. 268(2018年,以970万美元成交)与一幅1963年无题作品(2013年,以910万美元成交)。

朱德群于2014年辞世,享年93岁,与赵无极、吴冠中相继离世,标志着中国现代绘画一个时代的终结。

温柔的远景

1996, 布面油画, 65.0 x 80.0 cm

Nai Family 收藏

本作绘于1996年,画面以深邃的宇宙蓝光打破虚空,将其转化为一片闪耀光域。奔放的笔触与交织的色彩,唤起英国画家透纳(J.M.W. Turner)那种以“光”为题、以“光”为体的气象壮美。

朱德群在这幅作品中,通过蓝色从浓郁至透明的渐变,营造出仿佛大海与苍穹交汇的精神空间。画面中点缀的赭红与明黄,不仅构成了视觉上的节奏张力,也象征着生命自蓝色宇宙静静涌现。

收藏背景与文化交往:

本作曾为玛琳·瓦尔巴诺夫(Maryn Varbanov)与宋怀桂(Song Huai Gui)夫妇所藏——他们是朱德群的挚友,也是中法文化交流的重要推动者。

瓦尔巴诺夫是法国籍保加利亚裔艺术家,早年在中国留学时结识并与宋怀桂结婚,成为新中国最早获得周恩来总理特批认可的中外婚姻之一。此后,两人定居巴黎,并深度参与中法文化交往。

瓦尔巴诺夫曾任教于中国美术学院,是中国现代织锦艺术运动(modern Chinese tapestry)的开创者,创立跨媒介研究中心,推动了跨学科艺术实践的国际传播。

宋怀桂亦极具传奇色彩,是中国当代文化界先行者:她曾是法国时尚品牌皮尔·卡丹(Pierre Cardin)在中国的首位代表,引入现代时尚观念;她还担任中法合资餐厅马克西姆餐厅(Maxim’s)的总经理,使其成为中国摇滚文化的精神据点。

本幅作品不仅承载着朱德群抒情抽象的艺术高峰,更是中法友谊与艺术交流时代的象征性见证。

目前,该件作品由奈氏家族(Nai Family)收藏,并由其慷慨出借展出。

Chua Ek Kay 蔡逸溪 (b. 1947 – d. 2008)

蔡逸溪是新加坡艺术界的重要人物,以其独特的中国水墨艺术实践而闻名,作品风格融合了传统与现代。1975年至1985年间,他师从著名水墨大师范昌乾(Fan Chang Tien),系统研习传统水墨技艺。在艺术创作之外,蔡逸溪也活跃于艺术教育、策展、艺术委员会,并曾出版诗集。

他曾获得多个奖项,包括:

大华银行(UOB)第十届年度绘画大奖(Painting of the Year Grand Prize)

1998年飞利浦莫里斯东盟艺术奖(Philip Morris ASEAN Art Awards)评审团特别奖(Juror’s Choice)

1999年新加坡国家艺理会颁发的“文化奖章”(Cultural Medallion)

蔡逸溪的首次个展于1988年在新加坡中华总商会(Chinese Chamber of Commerce)举办,随后参加了多个重要展览,包括:

《存在与生成》(Being and Becoming,STPI,2003)

《艺溪:蔡逸溪近期绘画作品》(上海美术馆,2005)

《蔡逸溪作品展》(Chua Ek Kay @ Art Forum,2006)

《莲塘与水乡》(Lotus Pond & Water Village,好望角艺术画廊,2007)

在他去世后,其作品仍持续受到肯定与纪念,重要的追思展览包括:

《重访蔡逸溪:向水墨大师致敬》(Re-visiting Chua Ek Kay: Tribute to the Ink Master,STPI,2010)

《旧校园重游》(Old Campus Revisited,私人美术馆 The Private Museum,2012)

《雨后·蔡逸溪》(Chua Ek Kay: After the Rain,新加坡国家美术馆 National Gallery Singapore,2015)

新加坡街景

2007, 纸上水墨, 64 x 58 cm

画廊收藏

Chua Soo Bin 蔡斯民 (b. 1932)

新加坡摄影家蔡斯民一生拥有多元而卓越的艺术生涯,集摄影大师、艺术总监、艺术经纪人与艺术赞助人等多重身份于一身,这些角色因其对艺术的深厚情感与投入而自然交织、互为支撑。

在20岁出头时,他即活跃于新加坡摄影学会,并于1955年获得英国皇家摄影学会(Royal Photographic Society of Great Britain)授予的准会士头衔(Associate Distinction)。其作品《海滩收获》(Harvesting the Beach)入选国际年度摄影精选 Photograms of the Year,代表当年全球最具水准的摄影作品之一。

1960至1980年代间,蔡斯民在广告摄影领域取得巨大成功,曾为新加坡航空等客户创作具有开创性的广告影像,其构思新颖、图像独具一格,广受好评。

自1980年代中期起,他将重心转向大型个人创作计划,尤以“艺术家肖像”系列广为人知,奠定其在东南亚摄影史上的地位。1988年,蔡斯彬因其对艺术的深远贡献,获颁新加坡政府最高艺术荣誉“文化奖章(Cultural Medallion)”。

代表作品与历史记录:

蔡斯民拍摄的吴冠中肖像照,曾先后展出于:

- 新加坡前国会大厦美术馆(Parliament House Art Gallery,2017)

- 清华大学艺术博物馆(Tsinghua University Art Museum,2020)

现已被新加坡国家美术馆、清华大学艺术博物馆、香港艺术馆及多位私人收藏家永久收藏。

《中国画坛十四大家》摄影项目:

1990年代,蔡斯彬拍摄了十四位中国现代国画大师的生活与风采,拍摄对象包括:

朱屺瞻、刘海粟、黄君璧、赵少昂、陈文希、王己千、李可染、叶浅予、吴作人、陆俨少、谢稚柳、黎雄才、唐云、关山月。

通过他独特的镜头语言,忠实记录了这些艺术大师的风貌、气度与艺术生命力,成为中国当代美术史上弥足珍贵的图像文献。

除摄影与策展外,蔡斯民更是一位热爱生活的人。他的作品中饱含着对生活的热情与对美的执着追求,其人生观与职业操守也为新加坡乃至国际艺术爱好者树立了典范。他的成就早已超越摄影本身,对文化与艺术的传播与推广产生了深远影响。

艺术家廖芳炎曾如此评价:“蔡斯民的生命与艺术不可分割。他的家庭、摄影、画廊事务与收藏,彼此交融,难分彼此——‘蔡斯民就是艺术本身”。

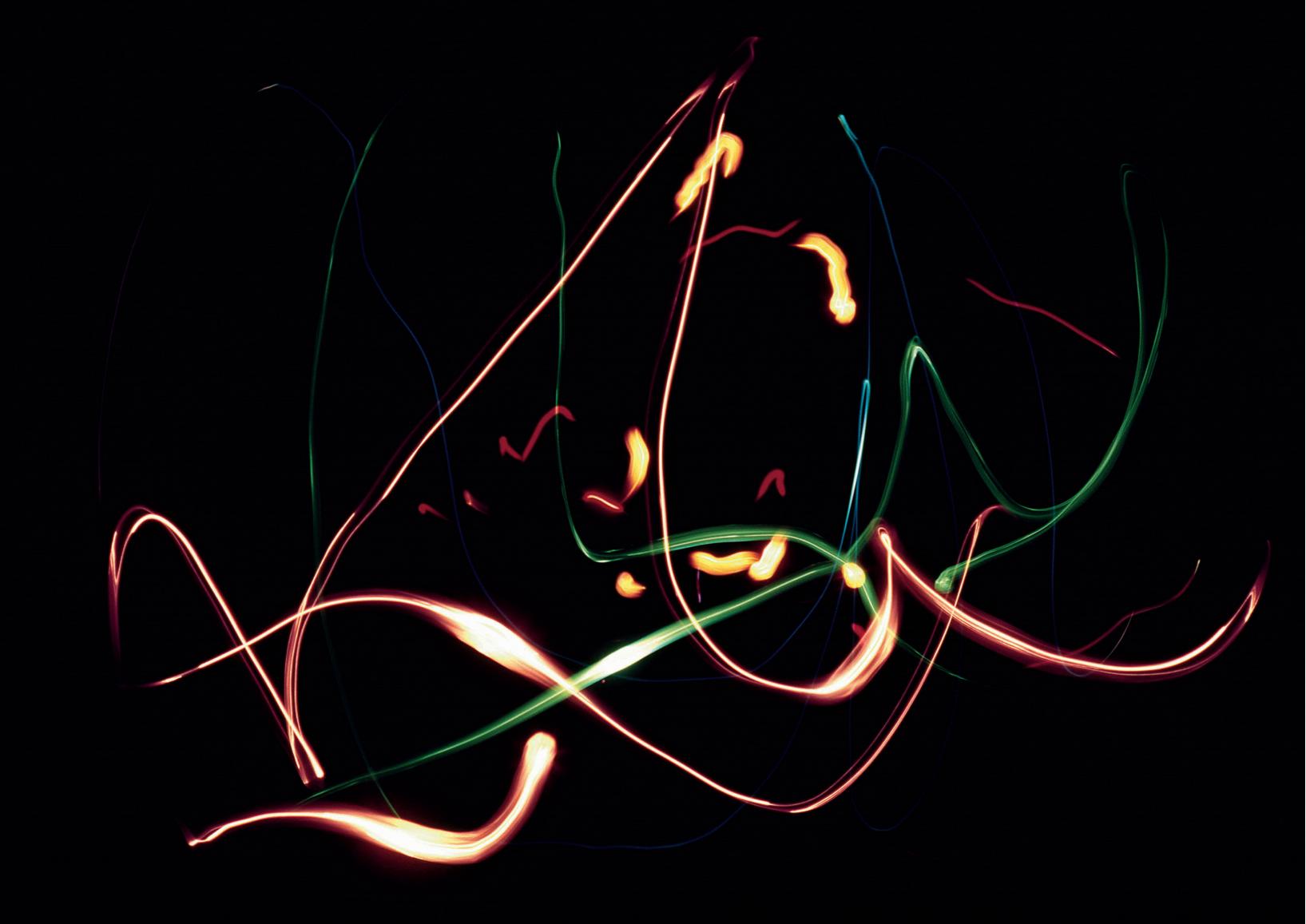

吴冠中:点线无极 (1)

2024, 喷墨打印(档案级)纸本作品, 33 x 49 cm, Edition 1/12

画廊收藏

吴冠中:点线无极 (7)

2024, 喷墨打印(档案级)纸本作品, 33 x 49 cm, Edition 1/12

画廊收藏

这张标志性的肖像摄影,记录了亚洲艺术史上两位巨匠的首次会面——中国先锋画家吴冠中与新加坡视觉摄影大师蔡斯民。拍摄于1988年的新加坡,作品采用长时间曝光的光绘技法(long-exposure light painting),呼应了吴冠中“线条是绘画的生命”这一艺术理念。

光影如笔触般在吴冠中的身旁旋转悬浮,仿佛凝固于空中,捕捉了其艺术精神于一帧之中,既是视觉图像,也是观念写照。

这张照片曾在私人藏家手中静静封存三十余年,直到2024年1月正式重新发行,限量12套,每套包含8幅作品。如今,它已被多家国际重要博物馆及私人藏家典藏,重新确立了其在亚洲现代肖像摄影史中的地位——更成为两位艺术大师深厚友谊的见证。

Cheong Soo Pieng 钟泗滨 (b. 1917 – d. 1983)

钟泗滨被公认为新加坡最杰出、最具创作力的画家之一,其艺术生涯横跨四十余年,涵盖极为广泛的媒材形式。作为南洋美术学院的资深教育者,他长期致力于艺术教学,指导众多专攻西方媒材的学生,亦积极推动新加坡艺术在国际舞台上的能见度。

1950至60年代,钟泗滨创作了大量充满同理与内省气质的作品,描绘新加坡与东南亚的风土人物与文化景观。1952年随艺术同仁前往巴厘岛的写生之旅,被公认为“南洋画派”的奠基之旅。这一画派是新加坡本土首个具有鲜明风格的绘画流派,以中西融合、热带题材与表现性语言为其特色。

1962–1963年他赴欧洲旅行后,开始重新思考对“民族性”与文化身份的回应,并尝试将水墨语言纳入更具当代表达的体系中。返新后,他进入一段风格革新期,尝试以油画、水墨、蜡染、拼贴、掐丝珐琅、金属工艺与现成物等多媒材创作,作品形式游走于几何与有机之间,并朝向抽象语言发展。这一时期的探索也呼应了新加坡当时迅速推进的工业化进程。

进入1970年代末期,他重新聚焦东南亚题材,尤其描绘马来亚、砂拉越与巴厘岛的人物,以细长四肢与杏仁状双眼的变形人物为标志性语言。这一系列作品深受皮影戏与莫迪里阿尼(Modigliani)、贾科梅蒂(Giacometti)等现代主义艺术家影响。他的油画常以“画中画”的构图模式呈现,创造出多重视角,探讨东南亚身份;而其水墨长卷亦将中国水墨传统在地化,融入本土文化元素与想象。

1983年,钟泗滨骤然辞世,终止了其多元且不断演化的艺术实践。今日,他被国际艺术界视为新加坡艺术的奠基人物,其成就体现在对跨文化语言的深度融合与形式创新的坚持上。他的著名水墨画《晒咸鱼》(Drying Salted Fish)更被选入新加坡50元纸币背面设计,可见其艺术影响之深远。

红色星云

c. 1970, 布面混合材料, 70 x 50 cm

私人收藏

银河

c. 1970, 布面混合材料, 70 x 50 cm

私人收藏

《红色星云》(Red Nebula)与《银河》(Milky Way)创作于1970年代,两件混合媒材作品充满了宇宙能量与内省意象。透过层层色调晕染与肌理构建,钟泗滨营造出一个于“形”与“虚空”之间沉思游移的空间,呈现其成熟抽象风格的代表面貌。

这两件作品展现出钟泗滨将东方感性与西方构图理性融合的高度掌握,也体现出他对跨文化实验精神持续不懈的探索与追求。

Fang Wei 方巍 (b. 1968)

方巍,出生并常年工作于上海,毕业于上海工艺美术学校。他以色彩鲜明、梦幻般的绘画语言而著称。方巍的创作并不拘泥于固定主题,而是源于自由的想象力,在画布上探讨人类情绪的全谱系——包括兴奋、恐惧、孤独、狂喜与疏离等复杂心理体验。

他的大尺幅构图中常出现多个融合于饱和幻境中的人体形象。尽管画面看似杂乱、无序,但实则经过精巧设计与构建,体现了艺术家对强烈色彩与超现实主义技法的娴熟掌控。他的作品洋溢着一种原始神秘感与迷幻能量,强烈吸引观者进入其自成一体的视觉世界。

方巍认为,主观的内在真实往往超越客观现实。他的作品持续探讨人与环境之间不断演化的关系。这种探索不仅呈现在绘画中,也体现在其雕塑作品之中——这些雕塑如同“变化”与“生成”的物质印记,捕捉了生命在不断转化中的瞬间状态。

通过他独特的视觉语言,方伟捕捉到了生命的律动与精神震颤。他的画作充满了焦躁的能量,在光与暗、现实与幻觉、生与死之间保持一种脉动般的张力——呼应哲学家德勒兹(Gilles Deleuze)关于“生命之矛盾中所蕴含的超越强度”的思想。

火红树

2021, 布面油画, 54.0 x 40.0 cm

画廊收藏

Georgette Chen 张荔英 (b. 1906 – d. 1993)

张荔英(Georgette Chen)是新加坡现代艺术运动的重要先驱,也是“南洋画派(Nanyang Style)”的核心倡导者之一。她以色彩明快、笔触鲜活的静物画、人物肖像与本地风景画闻名,擅长将西方油画技法与东南亚题材相融合,展现出独具一格的跨文化艺术语言。1982年,她荣获新加坡文化奖章(Cultural Medallion),以表彰其对本地视觉艺术发展的深远贡献。

张荔英先后就读于纽约艺术学生联盟(Art Students League of New York)、巴黎科拉罗西学院(Académie Colarossi)与比卢学院(Académie Biloul),其艺术风格深受现实主义(Realism)与后印象派影响。早年间她曾于巴黎多次参展,包括秋季沙龙(Salon d’Automne)。1940年代,她曾在上海生活并参与艺术创作,1953年迁居新加坡后,活跃于本地艺术圈,并于1954至1980年间于南洋美术学院担任兼职讲师。

通过其严谨的学院派训练与对本土文化的敏锐观察,张荔英成为“南洋风格”的重要塑形者,推动了融合东方题材与西方技法的绘画潮流。其代表作如《吉隆坡清真寺》(1957)与《新加坡河畔》(1958),充分体现了她对东南亚景物的细腻体察与跨文化表现力。

张荔英于1993年辞世,但她的艺术精神与影响力持续延伸。近年来,透过多项大型回顾展览、艺术出版物与以其生平为灵感的创作项目,张荔英的艺术遗产不断被重新认识与肯定。她的贡献已成为新加坡现代艺术史不可或缺的重要篇章。

陈凤香女士肖像

1965, 纸本粉彩, 47.0 x 32.0 cm

Nai Family 收藏

陈凤香女士(Tan Hong Siang,1914–2008),在部分社交圈中也被称为 Cyril Wong,曾是新加坡爱德华七世医学院(King Edward VII College of Medicine,现属新加坡国立大学 NUS)的一名物理治疗专业学生,专注于人体解剖学的学习。她正是在解剖课教室中结识了未来的丈夫——黄建业医生(Dr Wong Kin Yip,1914–1994)。黄医生于1934年凭奖学金进入该医学院学习。

两人于1941年结婚,战争期间育有两名儿子。

1940年,黄建业医生从医学院毕业,被授予“女王奖学金”(Queen’s Fellowship),表彰他为当时新加坡与马来亚最杰出的毕业生。这一奖项在当时的地位,相当于今日的新加坡总统奖学金(President’s Scholarship)。1950年,他利用奖学金赴伦敦大学学院(University College London)深造眼科学。其后,陈女士也赴伦敦与丈夫团聚,并决定在当地攻读法律学位。回国后,她于1953年正式成为执业律师,后来亦曾担任新加坡电信局(Singapore Telecoms Board)副主席。

值得一提的是,陈女士的一位儿子曾是艺术家张荔英(Georgette Chen)的学生,因而双方成为密友。她亦与张荔英的支持者——马奇伦医生(Dr Mah Kee Loon)建立了友谊。

Heather Dewey-Hagborg 希瑟・杜威 – 哈格博格 (b. 1982)

Heather Dewey-Hagborg 博士是一位常驻纽约的艺术家兼生物黑客(biohacker),其创作聚焦于艺术即研究(art as research)与对前沿科技的批判性参与。她的实践深入探讨生物政治(biopolitics)与基因技术(genetics),代表作《陌生人的面孔》(Stranger Visions)广受讨论:她从公共空间捡拾的头发、口香糖与烟蒂中提取 DNA,并据此生成具雕塑感的人脸肖像,引发公众对隐私、监控与身份识别技术的深层思考。

她的作品曾在世界各地的重要艺术与科技展览中展出,包括:

- 世界经济论坛(World Economic Forum)

- 大田双年展(Daejeon Biennale)

- 广州三年展(Guangzhou Triennial)

- 深圳城市\建筑双年展(Shenzhen Urbanism and Architecture Biennale)

- 德国Transmediale 媒体艺术节

- 沃克艺术中心(Walker Art Center)

- 费城艺术博物馆(Philadelphia Museum of Art)

- MoMA PS1 纽约现代艺术博物馆附属当代空间

她的作品已被诸多国际重要公共收藏纳入,包括:

- 蓬皮杜艺术中心(Centre Pompidou)

- 维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)

- 旧金山现代艺术博物馆(SFMoMA)

Dewey-Hagborg 的艺术实践也受到全球主流媒体广泛报道,涵盖《纽约时报》(The New York Times)、BBC、《艺术论坛》(Artforum)、《连线杂志》(Wired)等。

她拥有伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)电子艺术博士学位(PhD in Electronic Arts)。目前,她是旧金山探究馆(Exploratorium)的驻馆艺术家,并为Data & Society研究机构的研究合作者。同时,她也是由欧洲研究委员会(European Research Council)资助的项目Digital DNA的创始董事会成员之一,该计划旨在探索数字技术、DNA 与证据体系之间不断演变的关系。

陌生幻象

2012-2013, 拾得的基因材料、定制软件、3D打印、档案

, 20.3 x 15.24 x 15.24 cm each

私人收藏

Ho Kah Leong 何家良 (b. 1937)

何家良博士是新加坡文化界备受尊敬的重要人物,以其在公共服务与视觉艺术领域的双重贡献而闻名。他毕业于中华中学与南洋大学,早年从事教育工作,后于1966年当选为国会议员,正式投身政治。在长达三十年的政治生涯中,他于1984年晋升为国会高级政务秘书(Senior Parliamentary Secretary),展现出对国家治理的深度参与与责任感。

尽管身处政界,何博士始终热爱艺术,这份热情可追溯至他的学生时代。1997年政界退休后,他出任南洋美术学院(NAFA)院长,任内推动明古连街新校区的扩建与多项筹资计划,对本地艺术教育发展影响深远。

作为艺术家,何博士以大胆奔放、富于表现力的风格著称,擅长多种媒材创作,包括油画、中国书法与木刻版画。其中,木刻作为新加坡早期美术史的重要媒介之一,在1950至1970年代因他的推动而再度焕发活力。

他积极参与慈善展览,并多次捐赠作品支持公益事业。其个展包括:

《怀旧风情》(Nostalgic Scenes, 1990)

《美丽狮城》(Beauty Lion City, 1991)

《景色辉煌》(Scenes Splendour, 1993,NAFA画廊)

《艺术热情》(Passion for Art, 斯民画廊 Soobin Gallery,1997)

《南洋牧歌》(Idyllic Nanyang, 2000)

《热带牧歌》(Idyllic Tropics, 吉隆坡,2001)

《自然之美》(Beauty of Nature, NAFA画廊,2002)

《花园城市的公园》(Parks in Garden City, ARTIUM,2006)

《新加坡最后的甘榜:万国巷》(Last Kampung of Singapore: Lorong Buangkok, 2007)

《诗意乌敏》(Poetic Ubin, 2008)

《湖光山色》(Splendour of Lakes and Hills, 2009)

《海之韵律》(Rhythm of the Sea, 2011)

《重拾狮城》(Lion City Rediscovered, 2013, 2015)

《异域风光》(Exotic Landscapes, 2015)

《三部曲:何家良的艺术》(Trilogy: Art of Ho Kah Leong, The Art Space by Natalie Wong,2024)

何博士因其长期服务与艺术贡献,曾获多个荣誉奖项,包括:

全国职工总会“劳工之友奖章”(NTUC Friend of Labour Medal, 1981)

秘鲁政府“文化奖章”(Peru Cultural Medal, 2000)

美国威斯康星国际大学艺术荣誉博士学位(Honorary Doctorate in Arts, 2001)

何家良博士一生以服务社会与弘扬艺术为己任,其精神至今仍激励着无数新加坡人,为后世树立了典范。

安详山

Created prior to 1997, 布面油画, 60 x 75 cm

Tan Shee Tiong 收藏

Han Sai Por 韩少芙 (b. 1943)

=韩少芙是新加坡雕塑艺术的先锋人物,以精湛的石材技艺著称,擅长将花岗岩与大理石雕刻成具有有机感与情感力量的艺术形态。她的作品在东南亚、中国、韩国、北美与欧洲广泛展出,并被永久陈设于包括新加坡、英国、美国、日本与马来西亚在内的多个国家的公共空间中。1995年,韩少芙荣获新加坡文化奖章(Cultural Medallion),表彰她对艺术的卓越贡献。

韩少芙出生于日据时期的新加坡樟宜,成长于简朴家庭,自幼便对自然与创造力抱有浓厚兴趣。1968年,她毕业于教师培训学院(Teachers’ Training College),一边担任全职教师,一边在南洋美术学院(NAFA)修读夜校课程。1979年,她赴英国深造,于伍尔弗汉普顿艺术学院(Wolverhampton College of Art)取得艺术荣誉学士学位。在求学期间,她曾兼任服务员与厨师以维持生计。

1983年回国后,韩少芙协助创立南洋女子中学艺术特选课程(Art Elective Programme),后亦于南洋美专、拉萨尔艺术学院与国立教育学院兼职任教。1996年起,她成为职业雕塑家,并于2001年创办新加坡雕塑学会(Sculpture Society Singapore),并出任首任会长。

韩少芙最为人称道的,是她的石雕作品——作品大胆而流动,既有体量的重量感,又充满自然意象与人文内涵。尽管石雕对体力与材料成本要求极高,韩少芙始终不改初衷,甚至自筹经费完成多个大型公共项目。她在滨海艺术中心(Esplanade)、新达城(Suntec City)、凯利大厦(Capital Towers)、兀兰区域图书馆等地的作品,均因其在材质重量与视觉柔和之间的诗意对比而备受赞誉。

她的重要个展包括:

《四维》(Four Dimensions, 1993)

《雨林》(Rain Forest, 1999)

《20吨》(20 Tonnes, 2002)

《绿洲》(Oasis, 2006)

《变动的风景》(The Changing Landscape, 2009)

《黑森林》(The Black Forest, 2011)

《森林之动》(Moving Forest, 2014)

韩少芙也屡获国际肯定,包括2006年中国颁发的“城市杰出雕塑奖”,以及2014年入选“新加坡女性名人堂”(Singapore Women’s Hall of Fame) 。

她曾说:“雕塑并非一块冷冰冰的石头、泥土或金属,它拥有自己的生命。”

巢

2023, 水晶大理石, 45 x 35 x 40 cm

私人收藏

Meditation

1986-2025, 大理石, 20 x 40 x 60 cm

画廊收藏

在雕塑作品《巢》中,韩少芙以晶白大理石精细雕刻出螺旋放射状的波纹结构,仿佛一个正欲闭合的贝壳,或一个温柔包覆的子宫,暗示着孕育、庇护与生命的原点。中央那道狭窄而通透的开口,既如呼吸口般通向未知,也为这件作品注入了一种有机的灵性。这种极富动感的形态处理,是她近年来雕塑语言进一步发展的体现。《冥想》雕塑创作时间横跨近40年,是艺术家人生的精神自画像。雕塑通体圆润、静谧,犹如打坐者的身影。胸前那道深刻的裂痕,记录着她所经历的生命重创;而头顶向上的轮廓,又如同即将破土而出的种子,象征顽强的生命力与内在的成长。这件作品不是写实的肖像,而是一种抽象而深沉的“存在之形”。

韩少芙不仅因其私人创作闻名,更以遍布城市的公共雕塑触动人心——她的作品已成为城市肌理中不可或缺的一部分。她用花岗岩和大理石雕塑,构筑了自然与人文交融的空间诗篇:在滨海艺术中心、国家博物馆、樟宜机场、国库大厦等地,都能看到韩少芙的公共艺术作品。亦有作品远赴日本、马来西亚、美国及英国等国家。

2025年,韩少芙的5件雕塑作品被法国蓬皮杜艺术中心(Centre Pompidou)馆藏。作为当代艺术殿堂的象征,这一收藏不仅是对她石雕艺术的国际认可,也将她置于全球当代雕塑的语境中 。

Lee Wen 李文 (b. 1957 – d. 2019)

李文是新加坡当代艺术的重要先驱人物之一,以其在亚洲行为艺术(Performance Art)领域的深远影响而广为人知。他最具代表性的作品是《黄人系列(Yellow Man series)》,通过比喻、诗意语言、装置与时间性表演实践,深入探讨身份认同、族群议题与社会批判等主题。

李文的作品曾在30多个国际艺术节与双年展中展出,遍及欧洲与亚洲,包括法国、德国、日本与中国。2005年,他荣获新加坡文化奖章(Cultural Medallion for Visual Arts),肯定其在视觉艺术领域的杰出贡献。

李文1957年出生于新加坡,是工人阶级家庭中最小的孩子。童年时期便热衷于绘画与讲故事,展现出早期的创作天赋。成年后曾从事多项行政工作,直至30岁时毅然决定全职投入艺术创作,先后就读于拉萨尔—新加坡艺术学院(Lasalle-SIA College of the Arts)及伦敦城市理工学院(City of London Polytechnic)。

在新加坡,他积极参与实验艺术团体“艺术家村(The Artists Village)”,在此过程中由绘画逐渐转向行为艺术。在伦敦生活期间,因亲身经历种族刻板印象,他创作了具有决定性意义的作品《黄人的旅程(Journey of a Yellow Man)》。在这系列表演中,他以黄色颜料涂抹全身,将身体转化为媒介,批判性地质询亚洲身份所承受的社会假设与文化凝视。

李文是新加坡行为艺术最坚定的倡导者之一,尤其在1994年至2004年间,政府对行为艺术实施长达十年的公共资助禁令,他依然不懈推动该艺术形式的发展。他不仅积极培育年轻一代艺术家,更创办多个关键平台,包括:

“想象的未来”(Future of Imagination, 2003)

“根于瞬间之语”(R.I.T.E.S. – Rooted in the Ephemeral Speak, 2009)

这两项计划大大推动了新加坡及亚洲行为艺术的交流、实验与理论建构。

2016年,李文获颁“约瑟夫·巴莱斯蒂尔艺术自由奖”(Joseph Balestier Award for the Freedom of Art),以表彰他对艺术自由的坚定信念与对同行的支持。

2019年,李文因肺部感染逝世,享年62岁。他所遗留的精神遗产,至今仍影响着新一代亚洲行为艺术家,是区域艺术史上不可替代的关键人物。

新峇峇 No.2

1995, 布面混合材料, 148 x 96 cm

私人收藏

Lin Hsin Hsin 林欣欣 (b. 1952)

林欣欣是新加坡数字艺术的开创者之一,亦是一位横跨多领域的艺术家、科技发明者与诗人。她以将科学与创意融合而闻名,拥有数学与计算机科学的专业背景,长期致力于发展融合数码媒介、视觉艺术、音乐、诗歌与科技创新于一体的独特艺术实践。

早在1980年代,林欣欣便开始探索数字艺术的可能性,运用软件与算法创作作品,模拟中国水墨与西方油画的审美。1994年,她创办了林欣欣虚拟美术馆(Lin Hsin Hsin Art Museum),这是全球最早的虚拟博物馆之一,随后她创作了新加坡首件三维数字雕塑作品。她的3D艺术作品完全由数学方程生成,包括机器自动雕刻的数字形态、交互式立体视觉艺术等,均无需使用传统3D硬件。

作为一位多产的发明家,林欣欣开发了多项艺术与科技结合的系统,包括:

“镜头内绘画”(In-Camera Painting, ICP)、基于Android系统的 TANGO与STEP平台、虚拟乐器系统 I-Musika

她的数码表演常结合实时指尖编舞(finger choreography)、声音与代码交互,曾在国际多地展出,包括巴黎InterSculpt、奥地利Ars Electronica与牛津大学。

除了数码创作外,林欣欣也涉猎油画、拼贴、纸雕、Plexiglas(有机玻璃)雕塑等媒材,并出版十部诗集。她的多媒体作品体现其理念:“科学是艺术的主宰”,在作品中融合几何、自然、科技与声音,形成独具一格的跨界语言。

她迄今已参加超过220场展览,遍及26个国家、63个城市,其中包括16场个展。其获得的重要奖项包括:

法国美术家协会银奖(Société des Artistes Français, 1985)

IBM新加坡艺术奖首奖(IBM Singapore Art Award, 1987)

“虚拟城市奖”(Virtuocity Award, 1996)

此外,她还被评为“全球网络空间24小时计划”(24 Hours in Cyberspace)中200位杰出网络人物之一。

反射 3

1968, 布面油画, 91 x 68.5 cm

画廊收藏

Louise Bourgeois 路易丝・布尔乔亚 (b. 1911 – d. 2010)

路易丝·布尔乔亚于1911年出生于巴黎,成长于一个专门从事挂毯修复工艺的家庭。孩提时代,她便参与家族作坊的工作,以绘画补全挂毯中残缺的图案元素——这一早期经验,深刻影响了她后来的艺术实践。她童年生活中的情感创伤,尤其是其父与家中英国女家庭教师长期的不伦关系,在她心中留下了强烈的心理烙印,成为她艺术主题中反复探讨的重要来源。

布尔乔亚最初主修数学,后转向艺术。1938年,她与美国艺术史学者罗伯特·戈德沃特(Robert Goldwater)结婚并移居纽约,两人共育有三个儿子。

她早期以绘画与版画起步,1940年代末开始转向雕塑创作。1950至1960年代初,她一度中断创作,期间接受了长时间的精神分析治疗。1964年,她以一系列充满超现实感、生物形态的雕塑作品重返艺术界,与此前垂直图腾般的形式大异其趣。此后,她的艺术风格不再受限于材质、尺度或形式,而是持续围绕恐惧、嫉妒、愤怒与孤独等情绪展开变化与重组。

进入1970至80年代,随着艺术界逐渐重视内容导向与观念实践,布尔乔亚的创作获得更广泛关注。1982年,纽约 现代艺术博物馆(MoMA)为她举办回顾展,成为她艺术生涯的转折点——当时她已年满70岁。这场展览为她赢得评论界的高度赞誉,也为她注入了新的创作动力。

在之后的数十年中,布尔乔亚创作出一系列标志性作品,包括:

巨型蜘蛛雕塑,如《妈妈》(Maman)

沉浸式装置《牢笼系列》(Cells)

悬挂的人体装置,以自身旧衣为材料的纺织艺术作品

尽管媒材丰富,绘画与版画始终贯穿她一生的创作。对布尔乔亚而言,艺术不仅是表达,更是生存的方式。她曾言道:“艺术,是一种理智的保证。”(Art is a guarantee of sanity.)

她于2010年在纽约逝世,享年98岁。

Femme

2006, 青铜、硝酸银与抛光铜绿, 19.7 x 8.9 x 8.3 cm

私人收藏

这件雕塑以粗粝触感的表面与夸张的乳房形象,将“女性”凝炼为一种图腾式的存在——既象征又令人不安。布尔乔亚将青铜材料转化为一种亲密而脆弱的身体意象,其形式虽被简化,却蕴含情绪、力量与伤痕。

既像瓶体又似身体,Femme 在封闭与暴露、生命力与脆弱性之间游走。这不仅是一个“女人”的肖像,而是对人类共通矛盾的具象化表现。

路易丝·布尔乔亚被广泛认为是20世纪最重要的艺术家之一。她以自传性情感、女性身体与心理深层经验为核心,颠覆了雕塑语言,也为后来无数女性主义与观念艺术家开辟了道路。

Nam June Paik 白南准 (b. 1932 – d. 2006)

白南准是一位富有远见的艺术家,也是视频艺术的开创者,他通过将科技与表演艺术的大胆融合,深刻改变了当代艺术的面貌。作为国际激浪派(Fluxus)运动的创始成员之一,白南准以其对电视与影像的创新使用而享誉全球,创作出一系列具有开拓性的雕塑装置与多媒体环境作品,预示了全球通信与数字文化的兴起。

白南准1932年出生于首尔的一个富裕家庭。朝鲜战争期间,他迁居日本,随后于东京大学主修美学,并赴德国慕尼黑大学深造音乐。1958年,他与先锋作曲家约翰·凯奇(John Cage)的相遇成为其艺术生涯的转折点,激励他突破音乐与艺术的界限。他开始在表演中加入戏剧性元素、拾得物件与预录音效,最终发展出一种他称为“动作音乐(Action Music)”的形式。

1960年代初,白南准加入激浪派,并与卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)、乔治·马修纳斯(George Maciunas)等人合作。1964年移居纽约后,他与大提琴家夏洛特·穆尔曼(Charlotte Moorman)建立长期合作关系,创作出一系列标志性行为艺术作品,如:

- 《性电子歌剧》(Opera Sextronique, 1967)

- 《电视大提琴》(TV Cello, 1971)

白南准于1963年开启了其对视频媒介的实验,创作作品《电视禅》(Zen for TV),利用改装后的电视机制造全新的视觉体验。1969年,他与工程师阿部修也(Shuya Abe)合作发明了“白/阿部视频合成器(Paik/Abe Video Synthesizer)”,首次实现了影像的实时操控。这些创新催生出多个里程碑式作品,包括:

- 《机器人K-456》(Robot K-456, 1964)

- 《全球律动》(Global Groove, 1973)

- 《早安,奥威尔先生》(Good Morning Mr. Orwell, 1984)

- 《世纪终结系列》(Fin de Siècle)

纵观其一生,白南准始终致力于探索科技、文化与人类经验之间的关系。他的艺术作品常带有政治隐喻,如反战作品《瓜达尔卡纳尔安魂曲》(Guadalcanal Requiem, 1977/79),并强调科技如何具有跨越国界、连接人群的潜能。

白南准的影响力至今仍在全球艺术界回响。他提出的“半自然、半科技的世界观”构成其艺术实践的核心——实验性十足,却又深具人文关怀。他被誉为“视频艺术之父”,其艺术遗产至今仍是当代表媒介艺术与观念艺术的奠基力量。

电视佛

2005, 闭路电视系统,配以黑白JVC电视机, 佛: 55.88 x 48.9 x 46.99 cm

私人收藏

在这件安静却充满力量的装置中,被誉为“录像艺术之父”的白南准,为我们展开了一场关于古今、信仰与科技之间的深度对话。

作品 TV Buddha 呈现了一尊传统的金色佛像,静坐于冥想之姿,正对着一台复古黑白电视。摄影机实时捕捉佛像影像,并回传至电视屏幕,使得佛像仿佛凝视着自己在荧幕中的倒影。这一看似简单的配置,实则构建出一个闭环的自我观看系统,引发我们对于意识、反思与“观看”的本质思考。作品的解读是开放的:佛像是在自我凝视、冥想,抑或陷入一种沉默的自我监视?是顿悟,还是困境?白南准巧妙地将宗教符号置入科技回路中,打破时间与观念的边界,提示我们:现代媒介,同样可以成为当代人内省与觉知的场域。

在当下这个被屏幕包围的时代,TV Buddah 仍具有惊人的现实性——它不仅拷问我们如何在影像中观看“自我”,更让人反思,在我们与世界、与自身的关系中,究竟是“看见”,还是“被看见”。

白南准是一位韩裔美籍艺术家,其开创性的录像、装置与行为艺术作品,深刻影响了当代媒介艺术的发展轨迹。他始终站在科技与艺术、东方精神与西方观念的交汇点上,用极具前瞻性的语言,拓展了艺术与时代对话的边界。

Octora Chan 奥克托拉 (b. 1982)

奥克托拉是一位来自印度尼西亚的当代艺术家,其创作深植于对社会文化现象的观察与对人类行为的深入关注。她分别于2001至2006年就读于帕拉希安根天主教大学(Parahyangan Catholic University)法律系,以及2002至2007年于万隆理工学院(Bandung Institute of Technology)主修美术,拥有跨领域的学术背景。

陈于2007年在万隆法国文化中心举办首次个展《娘惹计划(The Nyonya’s Project)》,同年参加了第九届日惹双年展(Biennale Jogja IX: Neo-Nation)。2008年,她于日惹Cemeti艺术空间参与驻地计划“Landing Soon #10”,由此开启了她参与国际驻地项目与跨国合作的艺术旅程。

2012年,Octora获得第二届万隆当代艺术奖(Bandung Contemporary Art Awards #02)的“成就认可奖”(Recognition Achievement Award),随后受法国政府邀请赴拉罗谢尔 Intermondes 艺术中心(Centre Intermondes)参展。

她的第二次个展《意识的边缘(The Edge of Awareness)》于2015年在雅加达 Canna 画廊举行,由艺术评论家 Asmudjo Jono Irianto 策展,聚焦于人类的攻击性与自我毁灭冲动。Octora并未指涉具体事件,而是通过独特的美学语言,探讨暴力与冲突作为人类本性的普遍维度。

Octora的创作过程往往从对周遭文化与社会动态的细致关注出发,将这些洞察转化为引人深思的视觉叙事。她的作品以精炼而富有情感张力的方式,回应了当代社会中关于身份、冲突与共处的深层议题。

Ad Infinitum

2019, 玻璃与黄铜丝网印刷, 46 x 35.5 cm

Krystina Lyon 收藏

在 Ad Infinitum 一作中,Octora 有意识地挪用了人种志摄影(ethnographic photography)的视觉语言与编码体系——包括中性背景、标准化姿势、偏移视线、繁复装饰与传统服饰等视觉符号——以“解放”她在莱顿大学档案中发现的年轻巴厘岛乐宫舞(legong)女舞者影像。

她通过插入自己的自画像并彻底反转凝视视角(gaze),重构了这些殖民时期图像的视觉结构,并赋予其全新的诠释。此举直接挑战了历史档案照片中隐含的主导叙事与殖民凝视,并提出另一种观看与理解的方式。

通过这样的创作策略,Octora 实施了一种具有穿透力的 “视觉夺回”行为(visual reclamation) ,为21世纪的当代观众开启一条重新理解与重写视觉历史的路径。

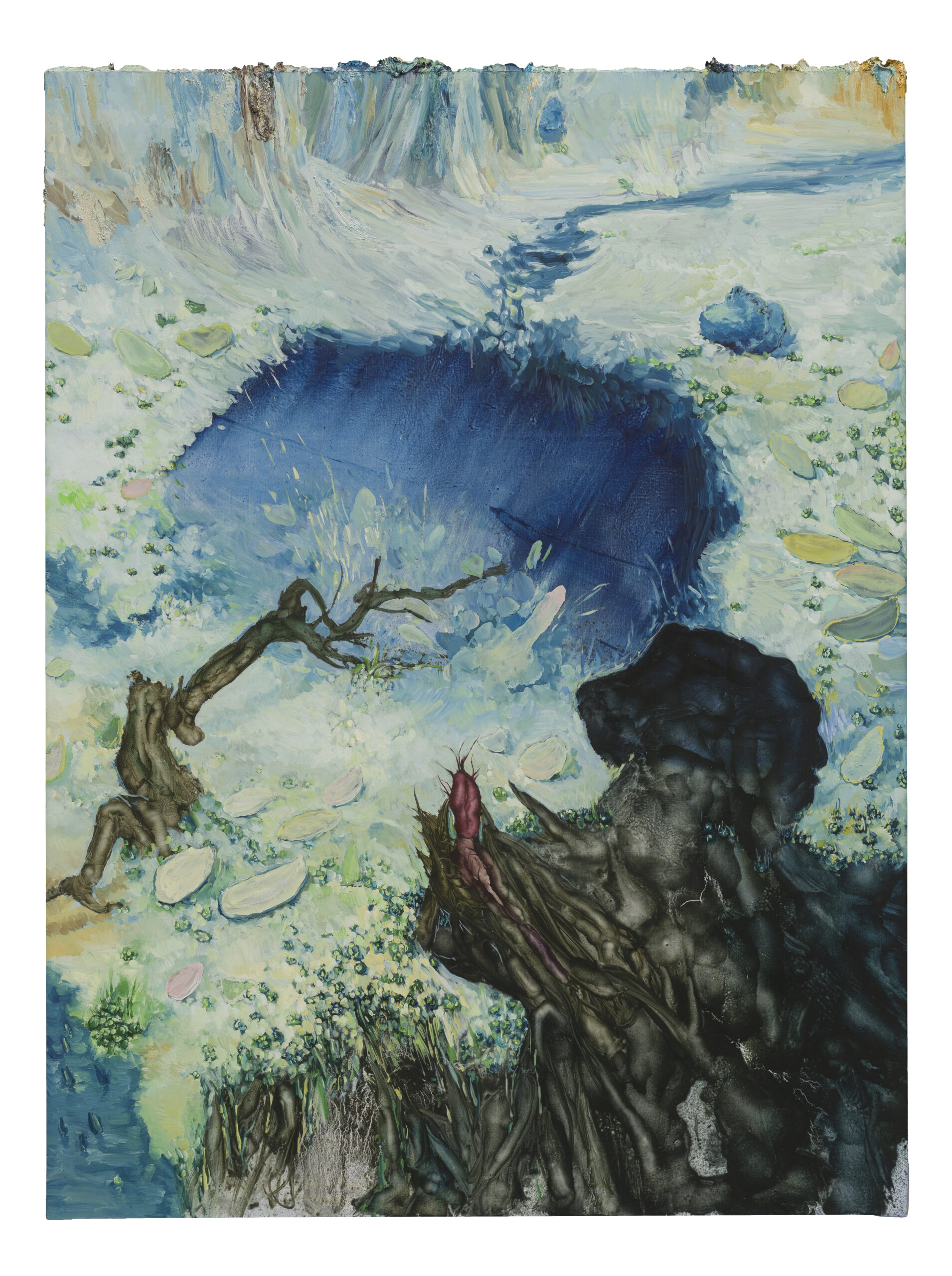

Pearl C. Hsiung 熊家珍 (b. 1973)

熊家珍(Pearl C. Hsiung) 是一位常驻洛杉矶的当代艺术家,以其色彩鲜明、形式多变的绘画、录像与装置艺术闻名。她的创作聚焦于人类、自然与人工系统之间的交汇,结合形而上学、崇高经验与人类中心主义视角,探讨这些错综关系如何重塑我们对景观与生态的理解。近年来,她的实践不断挑战物种与系统之间的边界,揭示人类中心主义生态逻辑中内在的矛盾。

熊家珍的作品曾在美国、欧洲与亚洲广泛展出。

重要群展包括:

- 《洛杉矶制造 2012》(Made in L.A. 2012),哈默博物馆(Hammer Museum)

- 《2006年加州双年展》(California Biennial 2006),橙县艺术博物馆(OCMA)

- 2006年釜山双年展(Busan Biennale, South Korea)

- 《彼岸:乔治娅欧姬芙与当代艺术》(The Beyond: Georgia O’Keeffe and Contemporary Art),北卡罗来纳艺术博物馆与水晶桥艺术博物馆联合展出

- Expander,英国皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts, London)

她的个展包括:

- 《断层带》(Fault Zone)与《满峡》(Full Gorge),Visitor Welcome Center,洛杉矶

- 《黄石迷境》(Yellowstoner),Human Resources,洛杉矶

- 《奔向盛大人生》(To the Big Life),Max Wigram Gallery,伦敦

熊家珍曾获得多项荣誉,包括:

- 加州社区基金会视觉艺术奖(CCF Fellowship for Visual Arts)

- 盖蒂基金会奖助金(Getty Fellowship)

- 2015年中生代艺术家奖助金(Mid-Career Artist Grant)

她毕业于加州大学洛杉矶分校(UCLA)艺术与建筑学院,并于 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths, University of London)取得艺术硕士与研究生文凭。

目前,她正受洛杉矶地铁局(LA Metro)委托创作一件名为《高棱彩(High Prismatic)》的大型玻璃马赛克壁画,该作品将永久安装于洛杉矶市中心 Grand Av Arts / Bunker Hill 地铁站。

凤凰 II

2022, 布面丙烯, 76.2 x 61 cm

画廊收藏

Shao Jingkun 邵晶坤 (b. 1932 – d. 2019)

邵晶坤是中国著名油画家,以其在油画领域的成就广为人知。她于1954年毕业于中央美术学院绘画系,并在华北人民出版社担任编辑,开始了她的艺术与文化事业。1957年,她任教于北京艺术学院,并于1964年回到中央美术学院,担任副教授,继续其在艺术教育领域的长期教学工作。

邵晶坤在中国绘画与美术教育领域的贡献跨越数十年。她的艺术传统也延续至下一代——其女邵飞(生于1954年)是当代中国重要艺术家之一,曾是“星星画会”成员,并曾与诗人北岛结为伉俪。

野花

1990, 布面油画, 72.5 x 61 cm

画廊收藏

Shi Hu 石虎 (b. 1942 – d. 2023)

石虎是中国著名画家,以其人物与动物形象的表现力刻画以及充满动感的色彩与笔触而广受赞誉。他曾就读于北京工艺美术学校与浙江美术学院,后于1968年至1969年间在北京工艺美术学校任教。1977年,他被任命为人民美术出版社美术编辑室主任。

石虎艺术生涯的重要转折点发生在1978年赴非洲的长期旅行期间。非洲丰富的色彩、野生动物与文化风貌令他深受触动,由此发展出独特的视觉语言,并体现在广受好评的《非洲速写》系列中。他的作品融合了西方现代主义与抽象元素,并结合中国传统绘画技法,尤其是“没骨法”,形成了形式强烈、色调明亮的独特画风。

1980年代末,石虎受邀前往美国任访问学者,此后移居澳门。自1989年以来,他的作品在美国、加拿大与新加坡等地广泛展出。1996年,他被任命为澳门国际中国美术家协会会长。2004年,中国美术馆为其举办大型个展,该展览其后巡回至亚洲多个国家。

拥抱

1993, 纸本水墨与油性粉彩, 144 x 75 cm

画廊收藏

Shui Tit Sing 许铁生 (b. 1914 – d. 1997)

许铁生是一位中国出生、定居新加坡的艺术家,以其充满人文精神的木雕作品及其在艺术教育上的深远影响而闻名。

他早年就读于杭州国立艺专(今中国美术学院),1937年毕业于绘画系,并于1940年完成西画专业学习。1948年,他迁居新加坡,在公教中学任教长达近三十年(1948–1977),教授美术与中文,培养了大批学生。

许铁生积极参与新加坡各类群展,亦为新加坡中华美术研究会的重要成员。1960至1970年代,他曾随“十人画会”参与东南亚地区的艺术写生活动与巡展。

自1968年起,许铁生将创作重心完全转向木雕艺术。他多以柚木为材,表现普通人在日常劳作中的姿态与情感。他的雕刻风格融合东方审美感知与简约明快的形式语言,彰显出深厚的人文精神与生活关怀,体现了他“艺术应贴近人生”的创作理念。

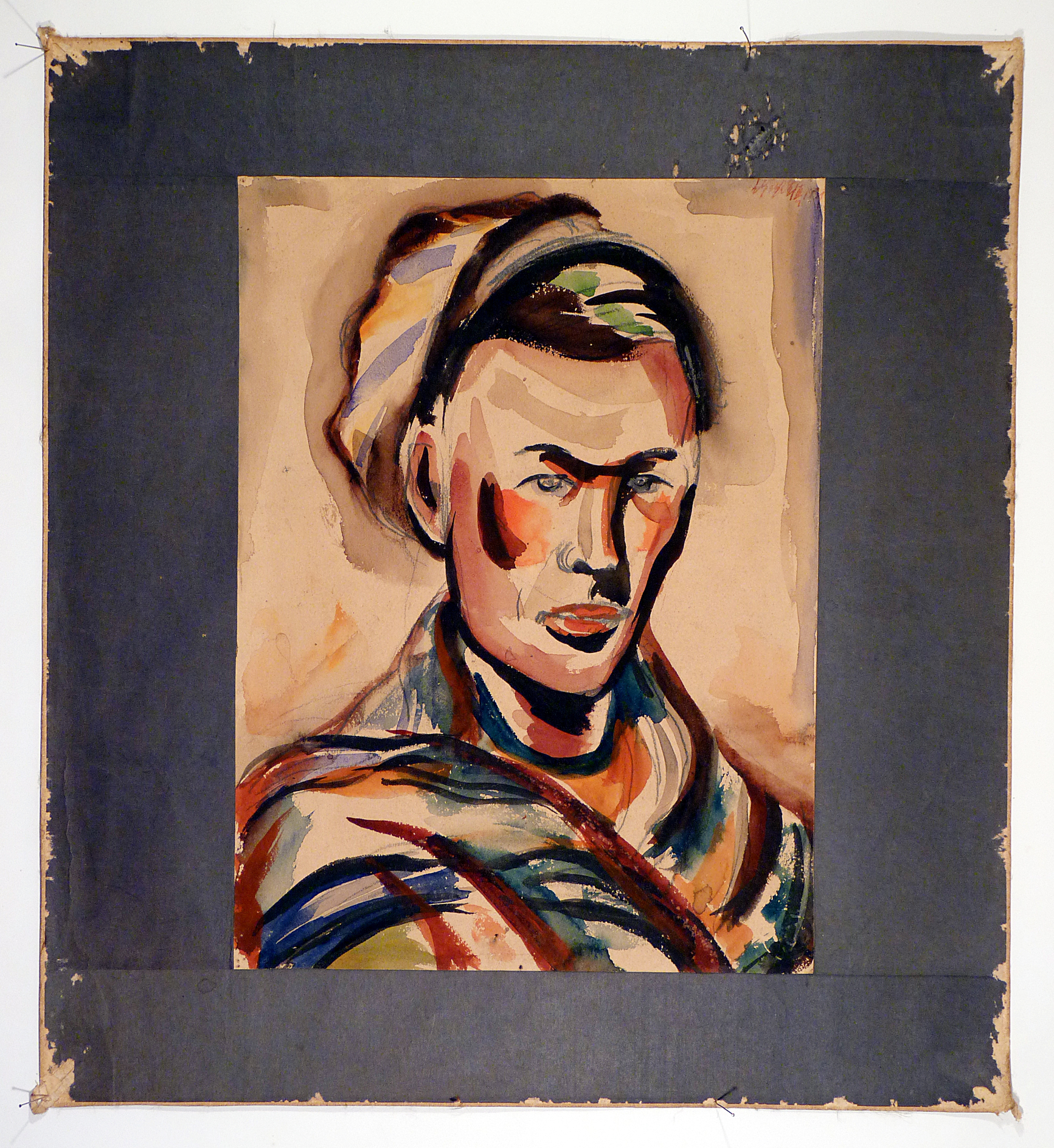

自画像

1939, 纸本水彩, 32 x 23.5 cm

画廊收藏

Su Yuxin 苏予昕 (b. 1991)

苏予昕是一位常驻洛杉矶的当代艺术家,其创作横跨绘画、物质史与自然科学,致力于探索人类感知与地质系统之间的关系。她将绘画视为一个融合视觉语言与材料演化的实验场,通过对颜料历史与地质来源的追溯,构建出具有“地貌性”的作品肌理。

苏予昕长期采集来自不同地理区域的矿物与有机材料,并将其手工研磨、压制、分层与堆积于画布之上,使绘画成为一种对地壳运动、物质流动与文化迁徙的映照。在她看来,风景不仅是自然的投影,更是人类活动、时间沉积与生态演化共同构成的复合结构。

她的实践兼具触感性与概念性,既回应传统风景画的历史脉络,也挑战我们如何理解材料、自然与时间的关系。

萤火虫洞

2024, 综合材料(混合媒介)绘于画板, 134 x 100 cm

私人收藏

Tan Choh Tee 陈楚智 (b. 1942)

陈楚智是新加坡知名油画家,以其印象派风格的静物画及对老新加坡街景的细腻描绘而著称。他深受法国印象派影响,创作风格强调户外写生与直观观察,常以牛车水、惹兰勿刹与芽笼等地区的城市风貌为题材,作品充满怀旧情感与人文关怀。

陈楚智于1953年移居新加坡,1958年进入南洋美术专科学校学习,师从南洋画派的奠基人如钟泗宾、张荔英、刘抗与陈文希。1962年毕业后从事图书设计工作,并在业余时间持续绘画。同年,他的艺术潜力即获认可,获得由新加坡埃索公司颁发的“优异奖”。

1976年,陈楚智辞去全职工作,专注于绘画创作,并于同年在国庆美展上获得特别奖。他长期以绘画方式记录新加坡日益消失的城市风貌,作品广受私人藏家与机构收藏,并于1984年开始在南洋美专任教。1987年,他曾赴北京中央美术学院进修大师班课程。

1980至1990年代间,他的艺术视野拓展至亚洲、欧洲及北美,足迹遍及泰国、印度、法国与中国,创作大量异地风景作品。1998年,他被选为NAFA驻巴黎国际艺术城的首位驻留艺术家。

陈楚智至今已举办九次个展,参与超过50场国际联展,作品曾由苏富比、佳士得等拍卖行收藏,也被新加坡国家博物馆与文莱国家博物馆等机构收录。2006年,他荣获新加坡“文化奖章”(视觉艺术类)及韩国国家文化研究机构颁发的“亚洲视觉艺术奖”。

现今,陈楚智仍在位于 Wessex Estate 的工作室持续创作,以画笔延续他对生活经验的诗意表达与艺术探索。

Back Alley

2008, Oil on canvas, 70 x 60 cm

Gallery Collection

深蓝梦境

2013, 布面水墨, 35 x 27.5 cm

画廊收藏

ss盛夏水果

2011, 布面油画, 35.5 x 45.5 cm

画廊收藏

Tang Da Wu 唐大雾 (b. 1943)

唐大雾是东南亚当代艺术的重要先驱之一,以其实验性与社会参与性强烈的跨媒介创作著称,涵盖行为艺术、装置、雕塑与混合媒材等形式。他于1988年创立“艺术家村”(The Artists Village),为新加坡当代艺术奠定基础,也积极推动青年艺术家之间的合作精神。其作品常融合环境议题、神话叙事与社会批评,挑战传统观念,引发公众思考。

唐大雾曾就读于英国伯明翰理工学院,后于伦敦大学金匠学院(Goldsmiths)获得艺术硕士学位。自1970年代末回到新加坡以来,他一直倡导艺术应介入公共生活,擅长使用香蕉叶、橡胶、锡等日常与在地材料创作,赋予作品强烈的象征意义与地方精神。他的行为艺术简洁却富有诗意,常以身体作为媒介,直面殖民历史、文化身份与生态破坏等议题。

他的代表作品包括《他们偷猎犀牛,砍下犀角,制作饮品》(1989)、《虎鞭》(1991)与《木薯的友谊计划》(1994–1995),并曾参加福冈亚洲艺术三年展、光州双年展、2007年威尼斯双年展,以及新加坡国家美术馆举办的重要回顾展《觉醒:1960至1990年代亚洲的社会艺术实践》等。

他曾获得多项国际奖项,包括英国艺术委员会视觉艺术奖(1978)、日本商会文化奖(1995)及福冈亚洲文化奖(1999)等。如今,唐大雾仍定居于新加坡,持续以其富有批判性与实验精神的创作影响着区域艺术生态。

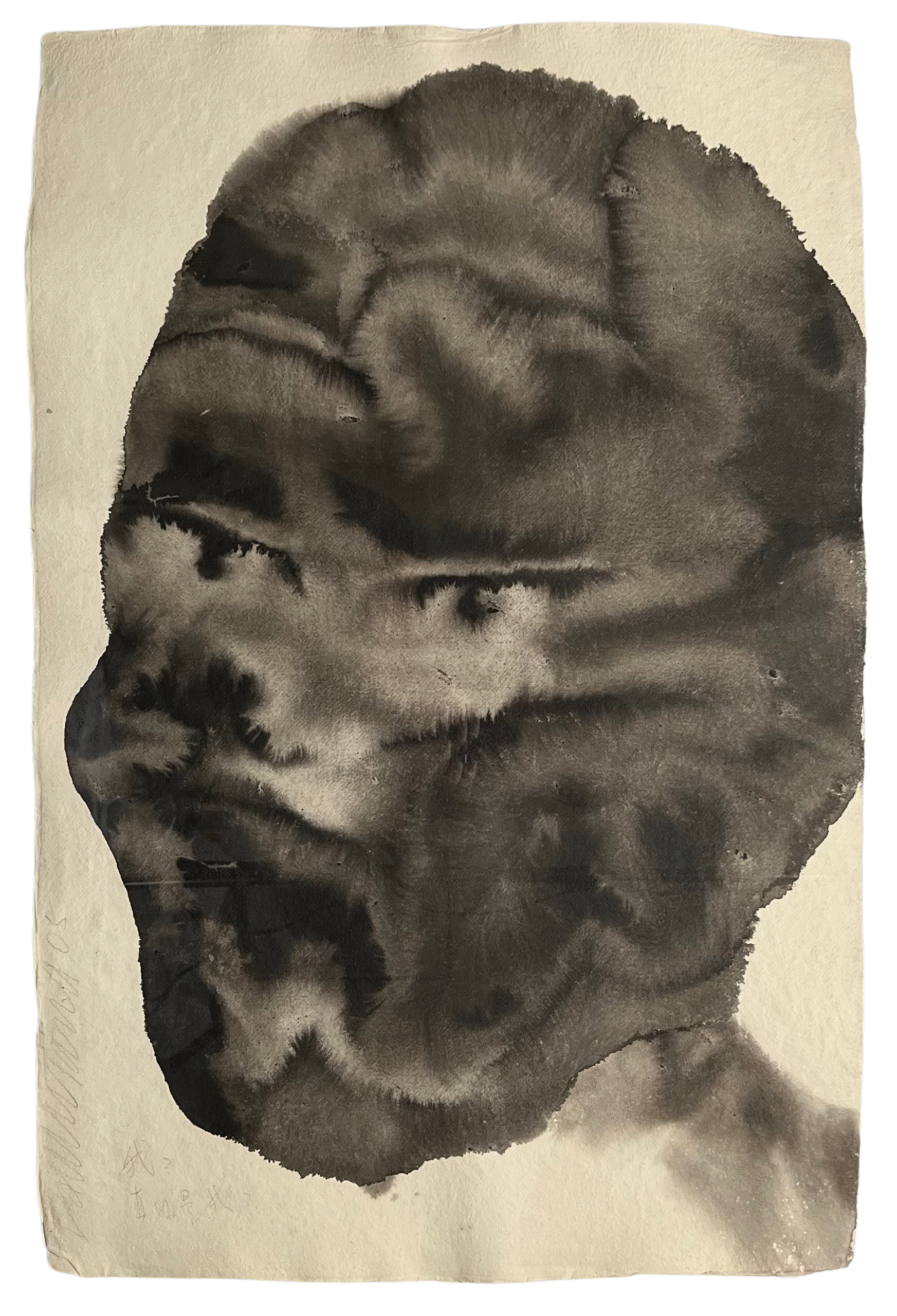

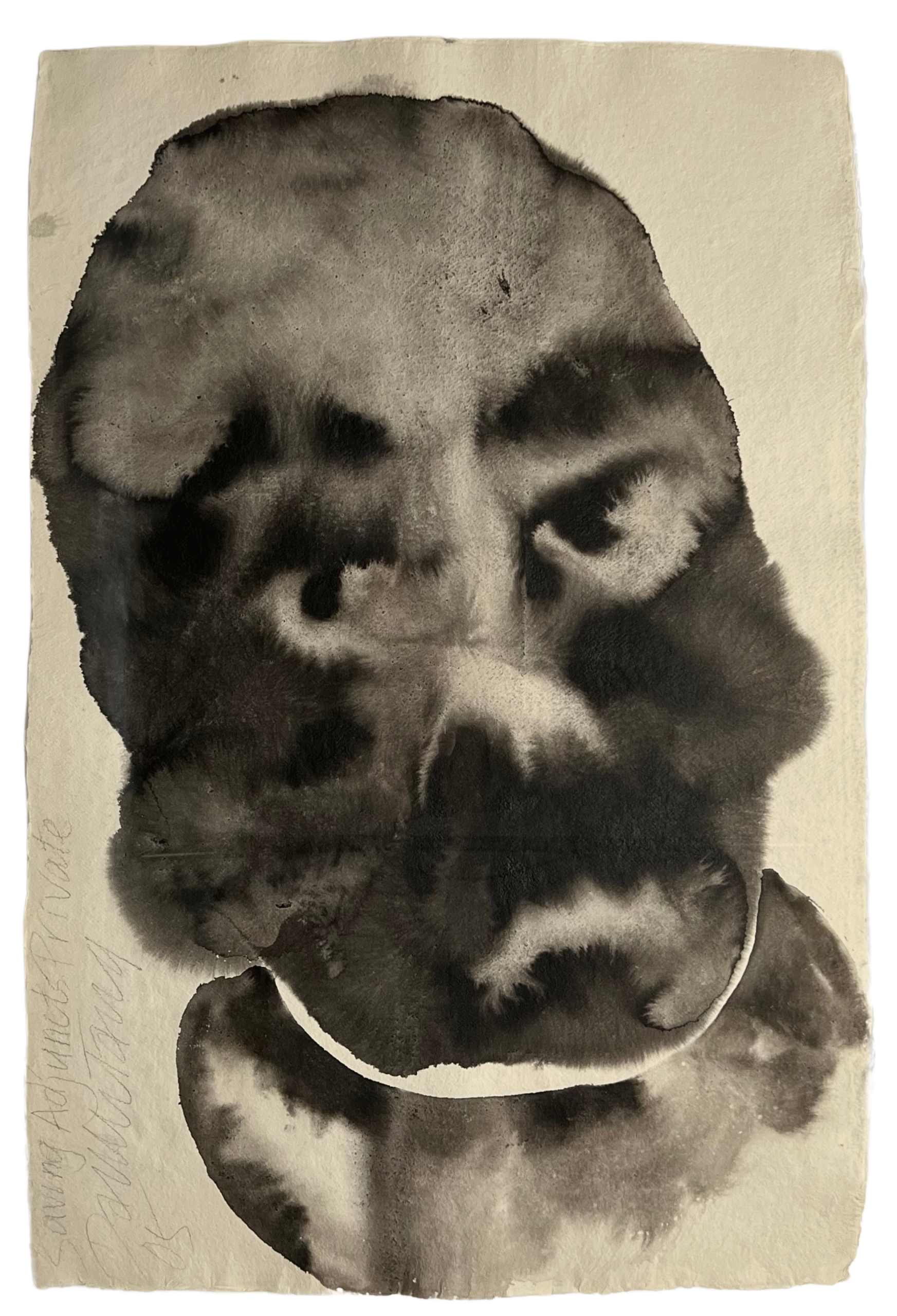

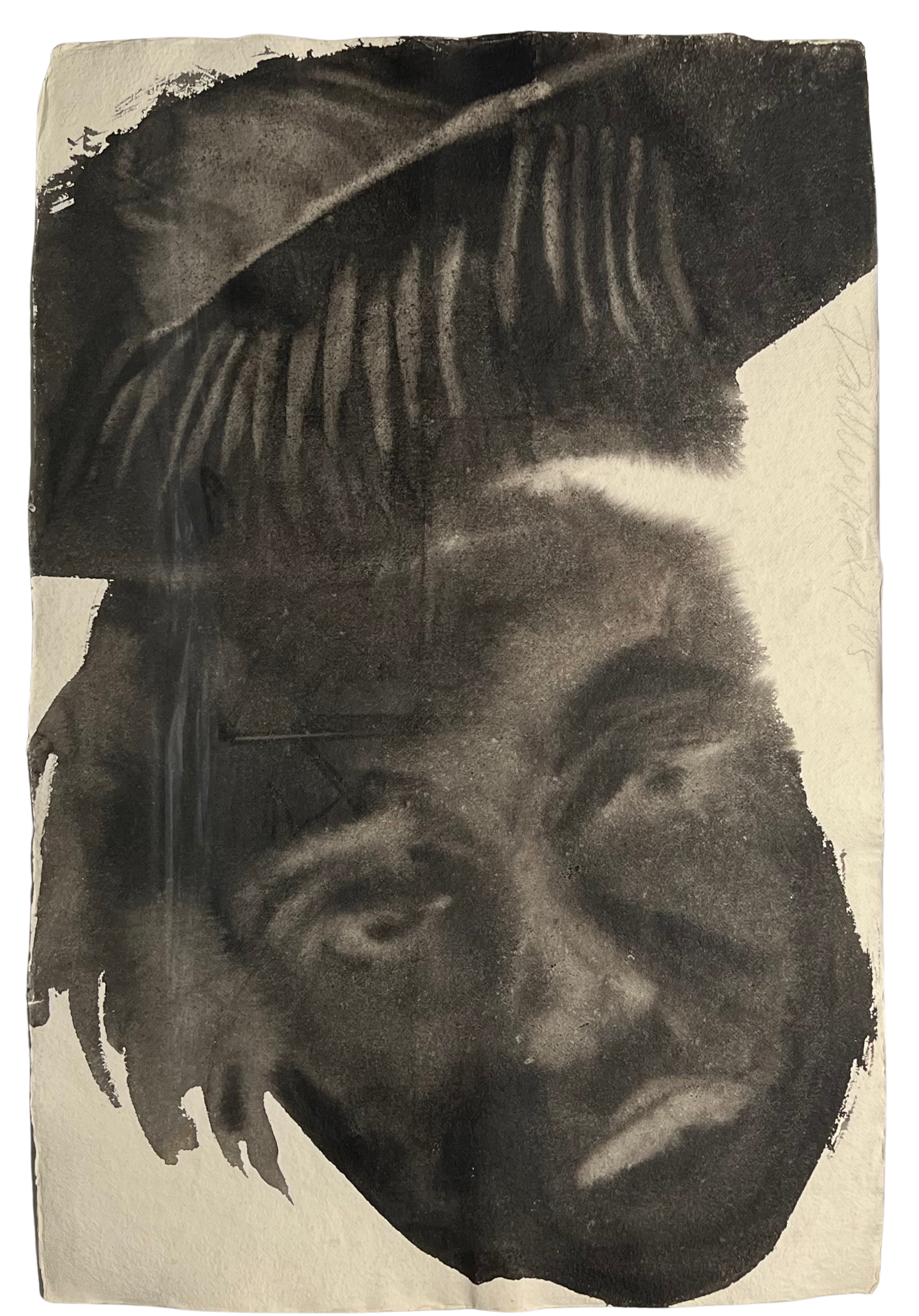

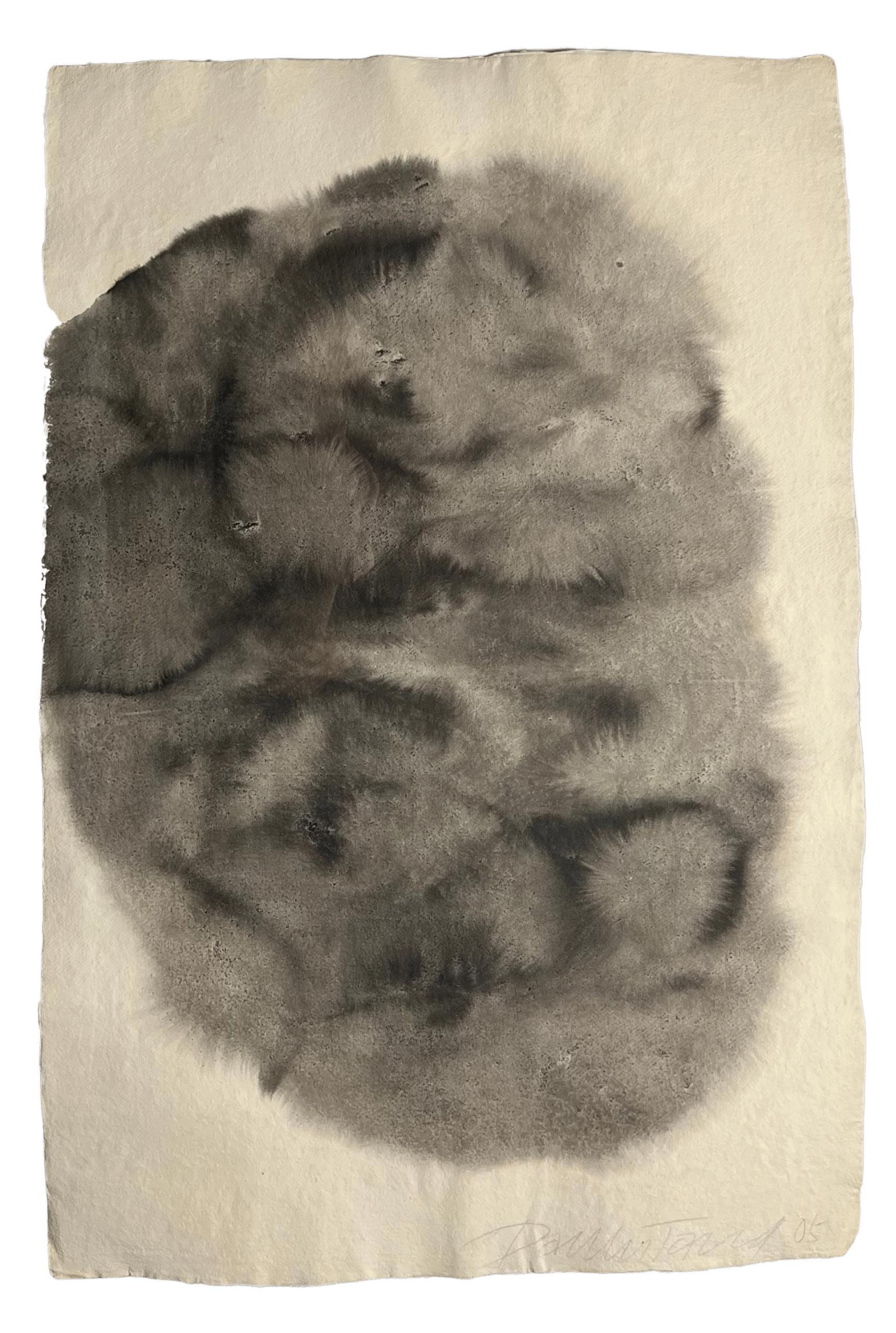

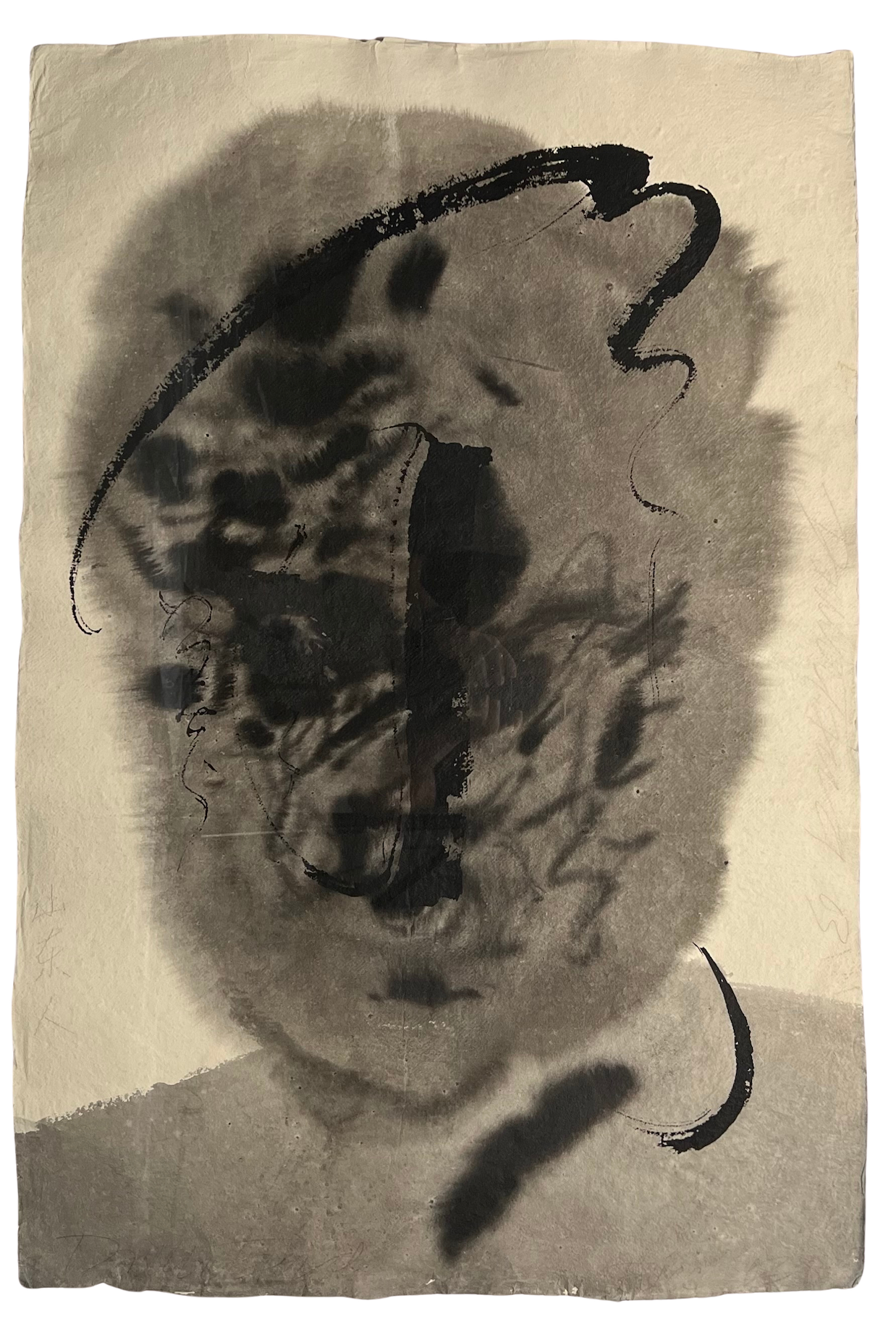

Bumiputra 系列(2005)

“Bumiputra” 是马来语,意为“土生子民”。在这一动人心弦的肖像系列中,唐大雾以中国水墨的直接表现力,探讨身份与变迁的主题。作品描绘的是新加坡东北部后港区的居民——这一地区曾是森林与养猪场,1980年代被发展为住宅区。自1960年代以来,新加坡的城市发展伴随着旧社区的拆迁与重新安置政策,深刻影响了地方人群的生活与认同。

唐大雾通过记录原住居民的形象,并围绕“井”这一传统社交与聚会场所布置画面,强调过度快速的发展如何消解了原有的社区结构。画作质朴中富含深意,体现了艺术家一贯对社会与生态议题的关注——从森林砍伐、动物濒危到集体身份的变迁。

这组作品的力量,恰恰在于其“未完成”与“模糊性”——既不提供明确叙事,也不追求形式上的完整。水墨在此成为记忆的隐喻,而那些半显半隐的人脸,则仿佛是在见证,也在召唤观众的反思:身份如何形成,又如何在时代变迁中消散、被记住。

在静谧中,这些作品延续了唐大雾以艺术作为社会参与与精神共鸣的探索路径。

Tesfaye Urgessa 特斯法耶・乌尔盖萨 (b. 1983)

Tesfaye Urgessa 现居并工作于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,他早年师从埃塞俄比亚现代主义大师 Tadesse Mesfin,后赴德国斯图加特国立造型艺术学院深造。Urgessa 的创作融合埃塞传统图像语言与古典具象绘画技巧,发展出鲜明且充满张力的个人风格。他笔下纠缠扭曲的人体群像构成了一种心理剧场,反复探讨种族、身份与权力之间的复杂关系,尤其聚焦于私人家庭空间中所潜藏的政治与情感结构。

Urgessa 的作品广泛展出于全球多个重要艺术机构。重要展览包括佛罗伦萨乌菲兹美术馆的 Oltre/Beyond(2018)、伦敦 Zabludowicz 收藏馆的 The Stand-Ins: Figurative Painting from the Collection(2021)、奥地利克雷姆斯艺术馆The New African Portraiture(2022)以及迈阿密 Rubell 博物馆的个展(2022)。他的作品已被众多公共与私人收藏机构收藏,包括伦敦 Zabludowicz 收藏馆、意大利里沃利城堡当代美术馆、佛罗伦萨乌菲兹美术馆、斯图加特艺术博物馆、Rubell 博物馆(迈阿密)、斯图加特国立美术馆,以及马拉喀什非洲当代艺术博物馆(MACAAL)。

2024年,Urgessa 代表埃塞俄比亚参加第60届威尼斯双年展(La Biennale di Venezia)。

无题

2023, 布面油画, 25 x 25 cm

私人收藏

Wu Guanzhong 吴冠中 (b. 1919 – d. 2010)

吴冠中是中国当代最具影响力的画家之一,以其印象化笔触描绘中国的建筑、山水、花鸟与人物著称。他独创性地融合了西方现代主义艺术语言与中国传统水墨精神,将自然景观提炼为简洁而富有力量的抽象形态。吴冠中亦是一位出色的美文散文家,曾出版多本文集与画集。1992年,他成为首位在英国大英博物馆举办个展的在世中国艺术家。

吴冠中1919年生于江苏宜兴,初在浙江工业专科学校学习电机工程,后转入国立杭州艺专(今中国美术学院),师从潘天寿与林风眠,系统研习中西绘画。抗战期间,学院迁徙西南,最终落脚重庆。林风眠赴法求学的经历深深启发了吴冠中,与赵无极、朱德群等人一同学法语并于1947年获公费赴巴黎国立高等美术学院深造。在法国期间,他深受苏维尔比(Jean Souverbie)、乌特里罗、布拉克、马蒂斯、高更、塞尚、毕加索与梵高等人的影响。

1950年返国后,吴冠中在北京中央美术学院任教,积极传播西方艺术理念。然而,在社会主义现实主义占主导的环境下,他因坚持形式美感与个体表达而被批为“资产阶级形式主义堡垒”,数度被调离教学岗位,文化大革命中更被下放河北农村劳动,长期被禁止作画与教学。

1973年起,吴冠中获准参与为公共空间创作艺术的计划,曾沿长江写生,虽后期壁画项目被取消,但创作草图《长江万里图》(1974)成为其艺术生涯的重要转折。1978年,他在中央美院举办个展,标志着全面“平反”与艺术重生的起点。

吴冠中的艺术将西方色彩理论与构图技巧,融入中国水墨的韵律与精神追求,开创了“中西融合”的独特绘画语言。他的作品被广泛展出于中国大陆、香港、台湾、新加坡、日本、韩国、英国与美国,深刻影响后世艺术创作与美术教育。2010年6月25日,吴冠中在北京逝世,享年91岁。

大宅

c. 1980s, 纸本水墨 47 x 43 cm

画廊收藏

1980年代创作的《大宅》正是这一阶段代表作,他把庭院中每一片瓦、每一道墙,都简化为平面与几何间的符号,用留白让观者补全时间与空间。他构建了一个由记忆与当下碰撞、诗意与结构交融的心灵栖居。

在这里,画面中“飞燕”点缀的空白,犹如记忆中的风,随岁月而动;白墙上的深黑屋脊,则如同故乡的土地,一点一线托起文化的根脉。观者在凝视作品时,不仅看见庭院,更能体会到一种宁静与遥远的情怀——这是吴冠中对“乡愁”的视觉诗篇,也是他现代水墨语汇的高度表达。这幅作品曾入选1990年“东方巨匠——当代中国绘画”东京巡展,与徐悲鸿、齐白石、傅抱石等中国美术大师同台展出,彰显吴冠中在东亚艺术界的重要地位。

Yuko Mohri 毛利悠子 (b. 1980)

毛利悠子是一位日本装置艺术家,以将日常物品和机械零件转化为自我运作的“生态系统”而闻名。她擅长利用磁力、重力、温度与光等无形能量,赋予静止物体动态生命,其作品常常构建出变化无常、富有偶发性的复杂场域。

毛利悠子善于从城市中收集废弃材料、旧电器与家居用品,通过重新组合与编程,探讨技术与自然、偶然与秩序之间的边界。她的创作不仅体现出对物理现象的敏感,也体现出一种诗意的科学精神。

2015年,毛利悠子获得日产艺术大奖(Nissan Art Award),并于2014年获亚洲文化协会资助(Asian Cultural Council),曾赴伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A)及卡姆登艺术中心(Camden Arts Centre)驻留创作。她也被《Apollo》杂志评为“2016年亚太区40位40岁以下艺术家”,并入选Blouin Artinfo“最值得关注的五位日本艺术家”。

毛利悠子的个展包括:

- Childhood,巴黎东京宫(2018)

- Assume That There Is Friction and Resistance,十和田市现代美术馆(2018)

- Voluta,伦敦卡姆登艺术中心(2018)

- Same As It Ever Was,台北非凡计划空间(2018)

她的群展经历涵盖:

- 第五届乌拉尔工业双年展(俄罗斯叶卡捷琳堡,2019)

- 《世界的编织者:日本现代与当代艺术百年》(东京当代艺术博物馆,2019)

- 《可见的灵魂:直岛Benesse艺术收藏亚洲篇》(福武之家,冈山,2019)

毛利的作品已被众多重要机构收藏,包括巴黎蓬皮杜中心、香港M+美术馆、东京当代艺术博物馆、里昂当代美术馆、布里斯班的昆士兰现代美术馆等。

Urban Mining

2024, Side table, compressed cans, lights, 60.5 x 60 x 45 cm

Private Collection

Urban Mining 系列装置作品融合被废弃的街灯、铝罐、铜线与电机组件等,构成一个复杂的物质网络:电流在压缩罐体间流动,风力与微震导致线路偶尔接触,点亮微型街灯模型,形成断断续续、闪烁不定的光序列,像城市废墟中的电报信号。

重构废材:被压扁的可乐罐与旧街灯不仅是物件,更是能量节点,反映“城市矿藏”的隐喻——从废弃中挖掘资源。

隐喻与偶然:作品强调“偶发性”,每一次线路接通、光源闪烁,都是介于随机与必然之间的能量事件,彰显我们对环境控制之外的谦卑与敬畏。

在这件作品中,偶然连结出可见光与微声脉动,邀请你成为震动网络中的“观看者”与“共鸣者”。在废弃之物的低声私语里,我们或许能听到人造与自然、秩序与混沌之间的对话——那个不被控制,却永不断流的“系统生命”。

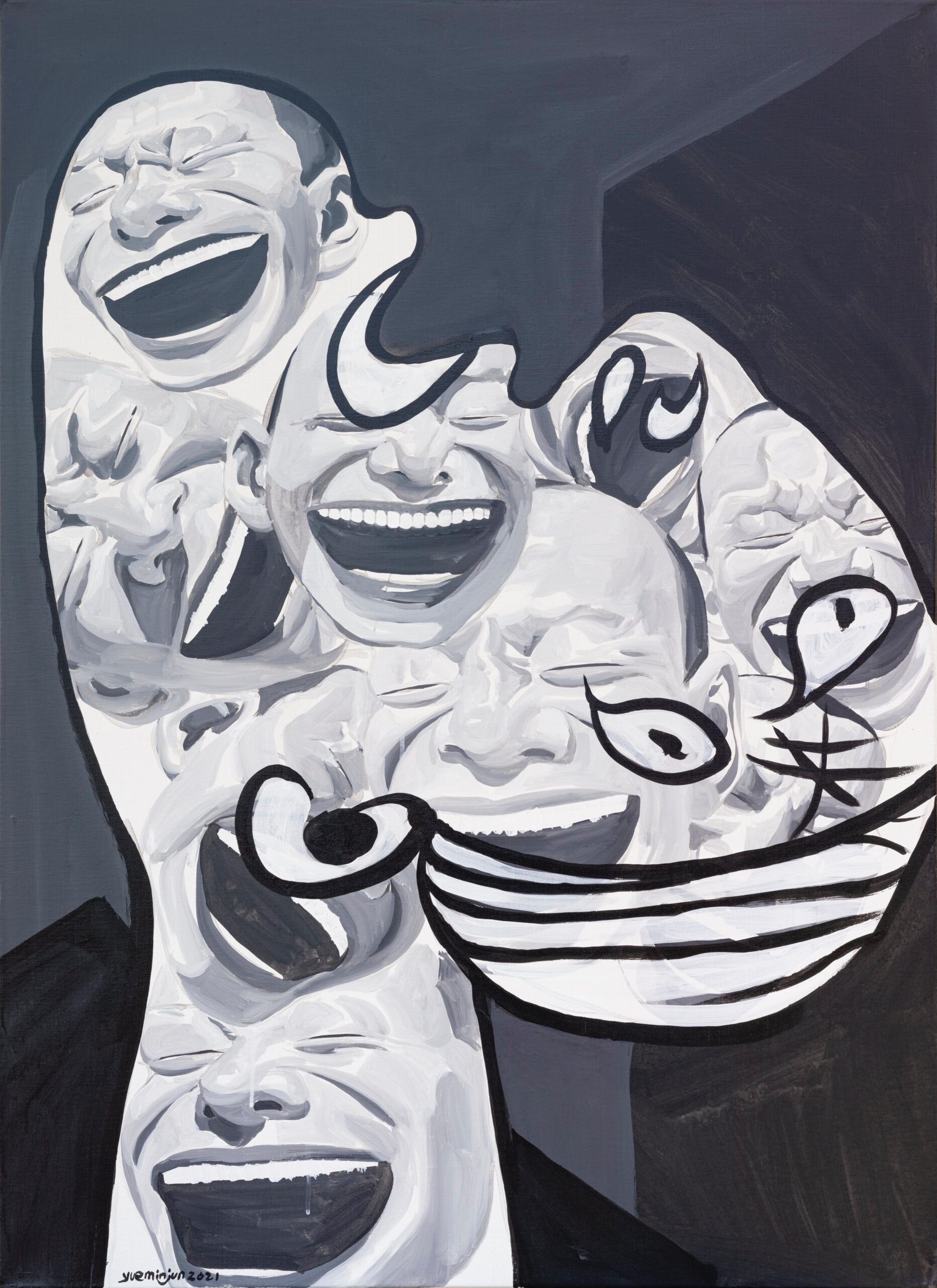

Yue Minjun 岳敏君 (b. 1962)

1962年生于中国黑龙江,现工作生活于北京,1989年毕业于河北师范大学。作为“玩世现实主义”代表艺术家之一,岳敏君以标志性的“大笑自我形象”在中国当代艺术史上占据独特地位。他的创作源于对20世纪90年代初消费主义兴起和社会剧变的敏锐观察,以反讽的方式表达了普遍的迷惘、荒诞与对现实的批判。

岳敏君的作品结构戏剧化,构图夸张,风格鲜明,塑造出极具识别度的图像语言。他的大笑形象不仅是自我调侃,也映射了社会的集体心理状态,成为一个时代的文化象征。通过对日常现实的夸张再现,他探讨了个体在急剧变化的社会中所面临的精神困境。

近年来,岳敏君不断突破自我,对既有视觉符号进行更新与反思,展现出持续探索与实验的艺术态度。这种从未停歇的自我更新,使他的作品在学术与市场中都具有高度的持续关注与收藏价值。

毕加索系列 – 3

2021, 布面油画, 101 x 75 cm

私人收藏

Yu Nishimura 西村 有 (b. 1982)

西村有,1982年出生于日本神奈川县,是当代日本炙手可热的绘画艺术家,以多层次、充满氛围感的绘画作品闻名。他的画面常汲取日常图像元素——如街头摄影、动漫画面以及日本城市与自然景观的叠影——通过简洁而诗意的构图,将记忆与当下交织成一种近乎梦境的视觉语言,唤起观者内心深处的乡愁与悬停感。

西村于2004年毕业于东京多摩美术大学美术系,主修油画,目前生活与工作于神奈川。

他的近期个展与双人展包括:

- Subject Seconds,Castle,洛杉矶(2024)

- Synopsis,Sadie Coles HQ,伦敦(2024)

- Sleep Walk,ARCH,雅典(2024)

- 《双舟之歌:青铜之器》(与武崎和之助合作),MonET,新潟(2023)

- December Light, La Società delle Api,摩纳哥(2023)

- State of Stillness, Crèvecœur,巴黎(2022)

- Ebb Tide, Dawid Radziszewski Gallery,华沙(2021)

- Aperto 09: Yu Nishimura,金泽21世纪美术馆(2018)

2025年,西村有正式加入David Zwirner画廊旗下艺术家阵容,并在其纽约空间举办首次个展 Clearing Unfolds。

他的作品已被多个重要机构收藏,包括:

金泽21世纪美术馆、巴黎现代美术馆、蓬皮杜艺术中心、洛杉矶郡艺术博物馆(LACMA)、迈阿密当代艺术学院(ICA Miami)、鲁贝尔美术馆、上海龙美术馆、北京木木美术馆、京都福田美术馆,以及巴黎拉法叶基金会(Lafayette Anticipations)。

无题

2024, 纸本粉彩, 31.4 x 23.6 cm

私人收藏

Zeng Jianyong 曾健勇 (b. 1971)

曾健勇是一位中国当代水墨艺术家,以其对传统水墨的独特再诠释而闻名。他早期的创作聚焦于孩童肖像,打破了传统水墨常见题材,以富有心理张力的形象构建出属于个人的“新水墨”语言。这些作品通过隐喻与社会符号,探索深层的精神维度,并激发观者的反思。

在继承中国古典绘画观物写生的基础上,曾健勇不断观察自然、重塑笔墨,在形与意之间寻找艺术的自由。他近年的实践从带有超现实色彩的叙事性图像,发展为大型“绘画剧场”式的构图,超越了具象主题,转向对“绘画之为绘画”的本体研究,深入探索水墨在空间与观念维度上的表现力。

诸野之潇

2022, 纸本水墨, 130 x 90 cm

画廊收藏

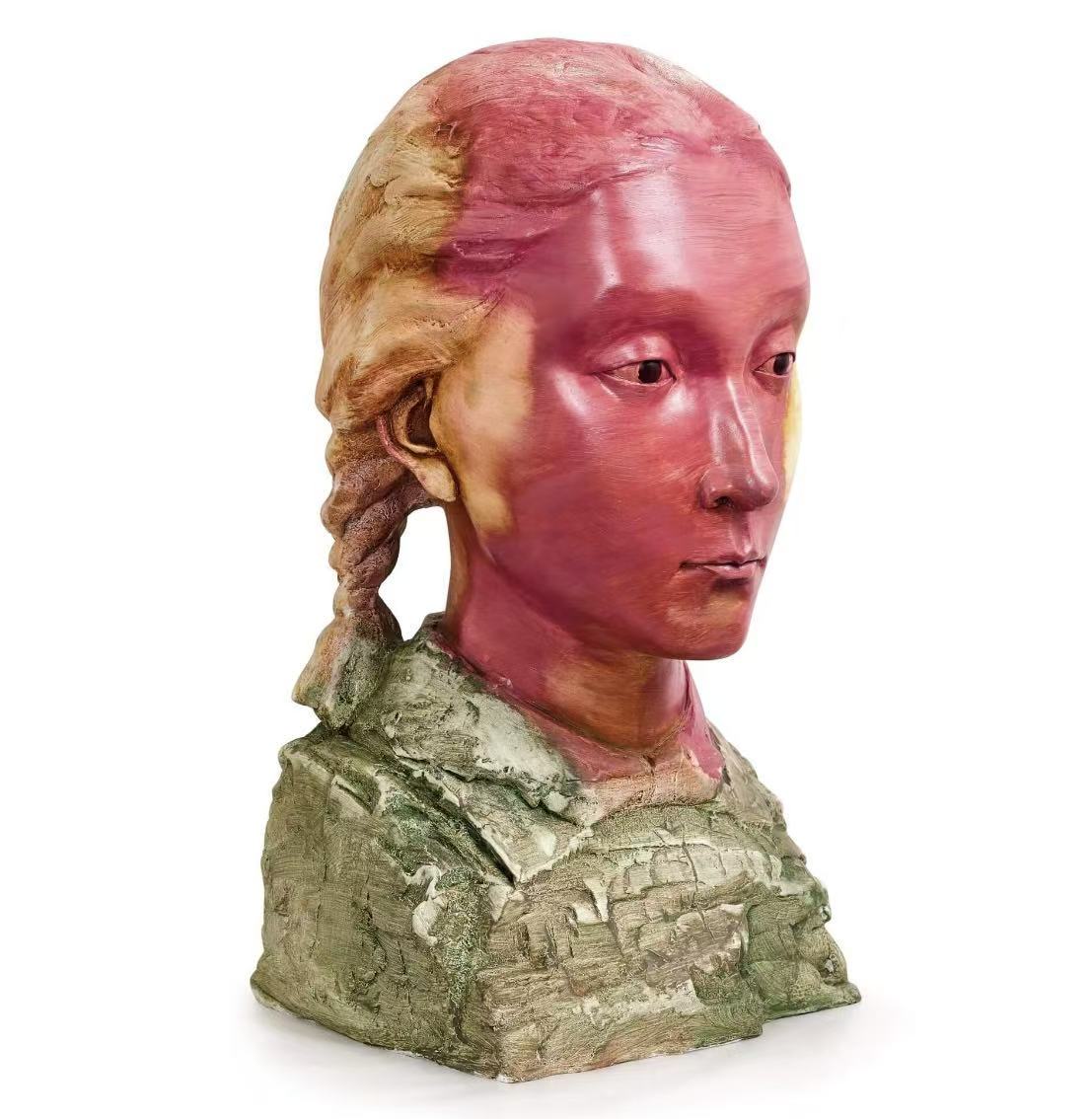

Zhang Xiaogang 张晓刚 (b. 1958)

张晓刚是中国当代艺术最具影响力的人物之一,以对集体记忆与个体情感的深刻探索而著称。文化大革命期间,他曾被下放农村劳动。1977年,他进入四川美术学院油画系学习,成为“伤痕美术”后第一批系统接受艺术教育的一代。

他于1990年代中期创作的代表作《血缘:大家庭》系列,借用革命年代的肖像语言与审美结构,重构家庭与社会之间的情感关联,开创了中国当代艺术中极具标识性的视觉符号系统。这些凝重、缄默的人物面孔,反映出对中国社会剧烈变迁的心理回应,也使张晓刚的创作具有高度的学术与市场价值。

张晓刚的艺术持续拓展媒介边界。其《红女孩》雕塑系列将其平面肖像的形式语言延伸至三维空间:以文化大革命时期政治雕塑为基础,融合色彩斑斓、质感强烈的“绘画性”层次处理,使青铜胸像兼具历史遗迹与个体象征的双重意涵。这些静默凝视的少女,如历史的沉淀物般存在,呈现出记忆、意识形态与情感在一代人面孔上的交织与碰撞。

张晓刚曾在北京、巴黎、纽约、东京与首尔举办大型个展,亦多次参加威尼斯双年展、圣保罗双年展、广州三年展与上海双年展。他的作品被全球重要公私机构收藏,包括旧金山现代艺术博物馆(SFMOMA)、澳洲昆士兰美术馆、日本福冈亚洲美术馆及荷兰彼得·斯图文森基金会等。

肖像 No.5

2013, 布面油画, 45 x 35 cm

画廊收藏

红色女孩

2013, 彩绘青铜, 55 x 25 x 33 cm

画廊收藏

“我希望这些雕塑看起来、感觉起来像一幅画……来到纽约后,我获得了大量灵感;我被颜色,以及材质的运用和质感所启发。” —— 张晓刚

张晓刚以其《血缘大家庭》系列绘画闻名,在此基础上,他将架上作品探索延伸至三维世界:此间红色女孩为他2013年制作的一系列雕塑作品。涂彩青铜半身雕像,刻画的是神情凝重、目光疏离的少女,仿佛受制于童年记忆与时代变迁的双重印记。

这些雕像铸造风格呼应“文化大革命”时期政治塑像的庄严语言,却通过在表面涂以超现实的鲜亮色彩和绘画质感,模糊了雕塑与绘画的边界,赋予它们新的视觉张力和情感深度 。

每尊女孩雕像都承载着记忆的残迹与情感的回声,成为历史与个人身份交织的见证。她们凝望前方,静默却富含情绪,让人思索一代人面容背后,记忆、情感与意识形态如何相互缠绕。