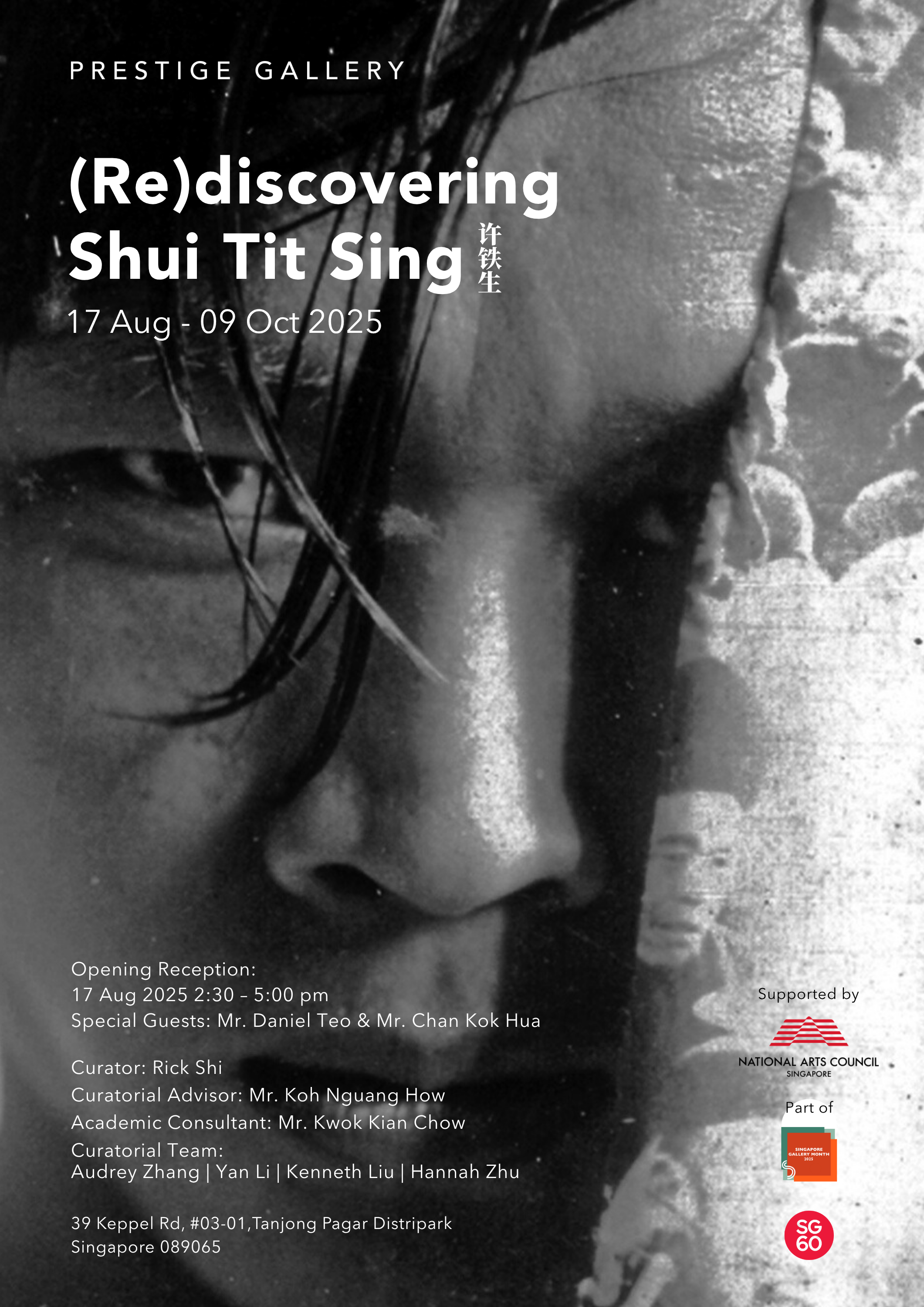

展览信息:

重识许铁生

Shui Tit Sing‘s Solo Exhibition

2025年8月17日 – 10月9日

策展人:石芮豪

策展顾问: 许元豪

学术顾问: 郭建超

策展团队: 张鹤馨, 李妍, 刘辰浩, 朱海云, 张席月

品艺画廊:

39 Keppel Rd, Lobby A #03-01

Tanjong Pagar Distripark, Singapore 089065

开幕酒会

2025年8月17日

2:30 – 5:00 pm

策展人讲座 – 许元豪

2025年8月23日

3:00 – 5:00 pm

圆桌会谈

主持人: Kwok Kian Chow

与谈人: 许元豪, 谢世良, 胡超博士, 南治国博士, 张鹤馨

2025年8月30日

3:00 – 5:00 pm

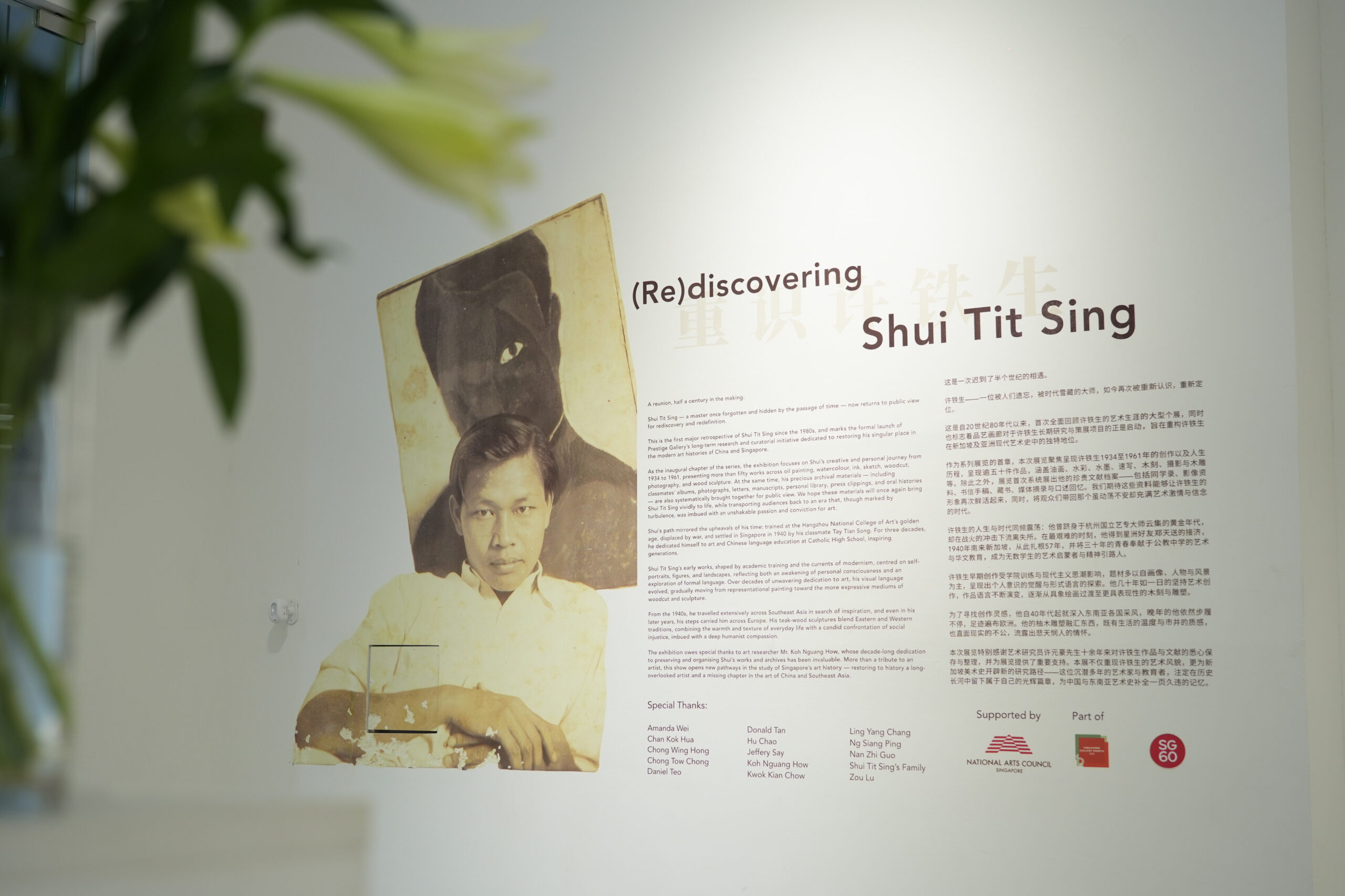

品艺画廊荣幸呈献《重识许铁生》展览,这是自1980年代以来首次全面回顾20世纪艺术家许铁生(1914–1997)的大型个展。展览于2025年8月17日(星期日)隆重开幕,标志着一个长期研究与策展计划的启动,致力于重构这位艺术家在新加坡及亚洲现代艺术史中的关键地位。

作为系列展览的首章,本次展览聚焦1934至1960年的艺术历程,呈现逾五十件作品,涵盖油画、水彩、水墨、木刻、摄影与木雕等。除此之外,展览首次系统展出他的珍贵文献档案——包括同学录、影像资料、书信与口述回忆。观众将得以回望二十世纪初那喧嚣而炽烈的艺术年代,重新定位华人艺术史上曾被遗失的坐标。

许铁生出生于1914年广东开平,青年时期赴国立杭州艺专(现中国美术学院)学习绘画,1937年毕业于国立杭州艺专附中绘画科,1940年毕业于国立艺专西洋画组。他师从林风眠、潘天寿、吴大羽、蔡威廉、常书鸿、关良等中国现代艺术奠基人,与赵无极为同窗挚友,朱德群、吴冠中为其学弟。他的早期创作受学院训练与现代主义思潮影响,题材多以自画像、人物与风景为主,呈现出个人意识的觉醒与形式语言的探索。

1940年,许铁生受同窗郑天送引荐,移居新加坡,战后正式定居。自1948年起至1977年,他在公教中学任教近三十年,教授美术与华文,桃李满天下。与此同时,他在工作之外的时间持续艺术创作,作品语言不断演变,逐渐从具象绘画过渡至更具表现性的木刻与抽象雕塑。1950年代,他创作了一批反映底层民生的木刻作品,表现对社会现实的关注;1960年代,他参与“十人画会”与中华美术研究会,多次随团走访马来西亚、泰国、柬埔寨等地,写生创作,建立起跨文化的视觉系统。

自1970年代起,他全情投入木雕创作,行走欧洲与东南亚,融汇东西方的雕塑语言。他的雕塑常以舞者、渔夫、赛龙舟等为题,风格洗练、富有节奏感,既有生活的温度与市井的质感,也直面现实的不公,流露出悲天悯人的情怀。他将个体经验转化为时代图景,为新马现代雕塑发展奠定了基础。

本次展览开幕的特邀嘉宾包括前新加坡美术馆馆长、展览学术顾问郭建超先生,公教中学校友会主席张道昌教授,知名文化推动人张东孝先生,以及秋斋主人、资深收藏家曾国和先生等。展览由张鹤馨与石芮豪领衔策展,策展团队由多位研究者与策展人组成。艺术史学者许元豪担任策展顾问,提供珍贵档案与深度学术支持。展览获得国家艺术理事会(NAC)支持,并入选为新加坡画廊月重点项目,亦获中国美术学院正式肯定,其作品将于2028年在中国美院百年校庆中展出。

这场展览不仅呈现他的绘画、雕塑、档案、个人传记与历史背景,既是对许铁生的历史性致敬,也是一次围绕离散、教育、文化记忆与艺术精神的集体再认识。此外,还将通过两场专题活动深入探讨:一是由许元豪于2025年8月23日下午3-5时主讲的展览背后的研究脉络与资料发现过程。二是由郭建超主持的论坛(2025年8月30日下午3-5时),邀请来自新加坡与中国的艺术史学者及文化研究者,共同探讨许铁生早年的艺术教育、在中国的艺术经历与实践,以及他在新加坡的创作轨迹与东南亚旅行经历。此次展览不仅展现许铁生的艺术,也为新加坡美术史开辟了新的研究路径。

关于艺术家许铁生

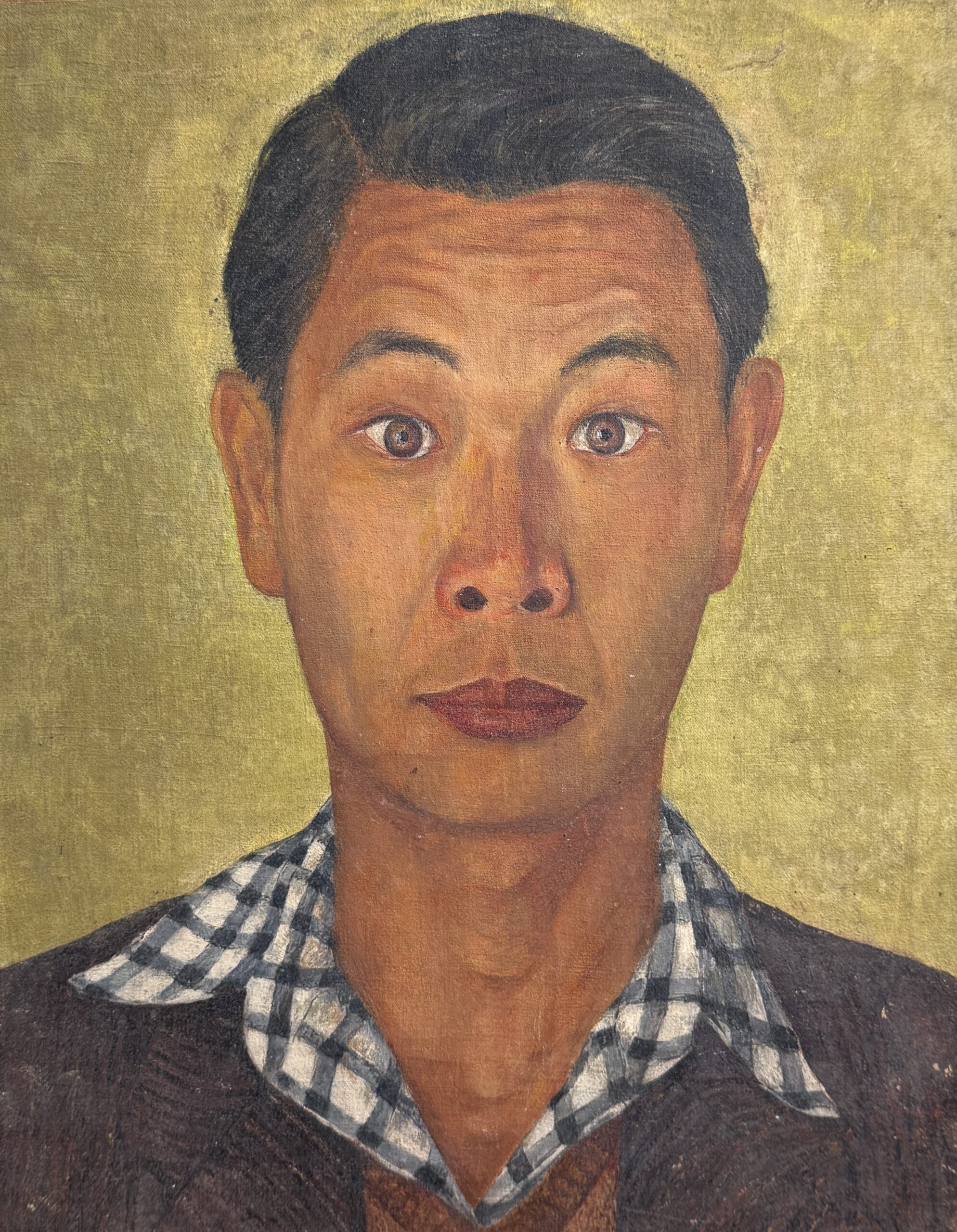

自画像, c. 1939-1940, 布面油画, 42.4 x 33.0 cm

许铁生(1914–1997)是出生于中国、后定居新加坡的艺术家与教育者。他的艺术实践从早期的水墨与油画发展至后期以柚木雕刻为主的创作风格,作品常以朴实动人的笔触描绘日常生活中的平凡人物,体现出深厚的人文关怀与东方美学精神。他的艺术生涯贯穿教育与创作两大领域,是新加坡战后现代艺术与美术教育的重要奠基者之一。

1914年,许铁生出生于中国,少年时期就读于广州培英中学,并在摄影师何铁华的启蒙下对视觉艺术产生浓厚兴趣。1934年,他考入当时由林风眠担任校长的国立杭州艺专,主修绘画。求学期间师承林风眠、潘天寿、吴大羽、蔡威廉、常书鸿与关良等中国现代艺术先驱,深受中西融合美学的影响。林风眠曾称他“有铁的意志”,寄予厚望。

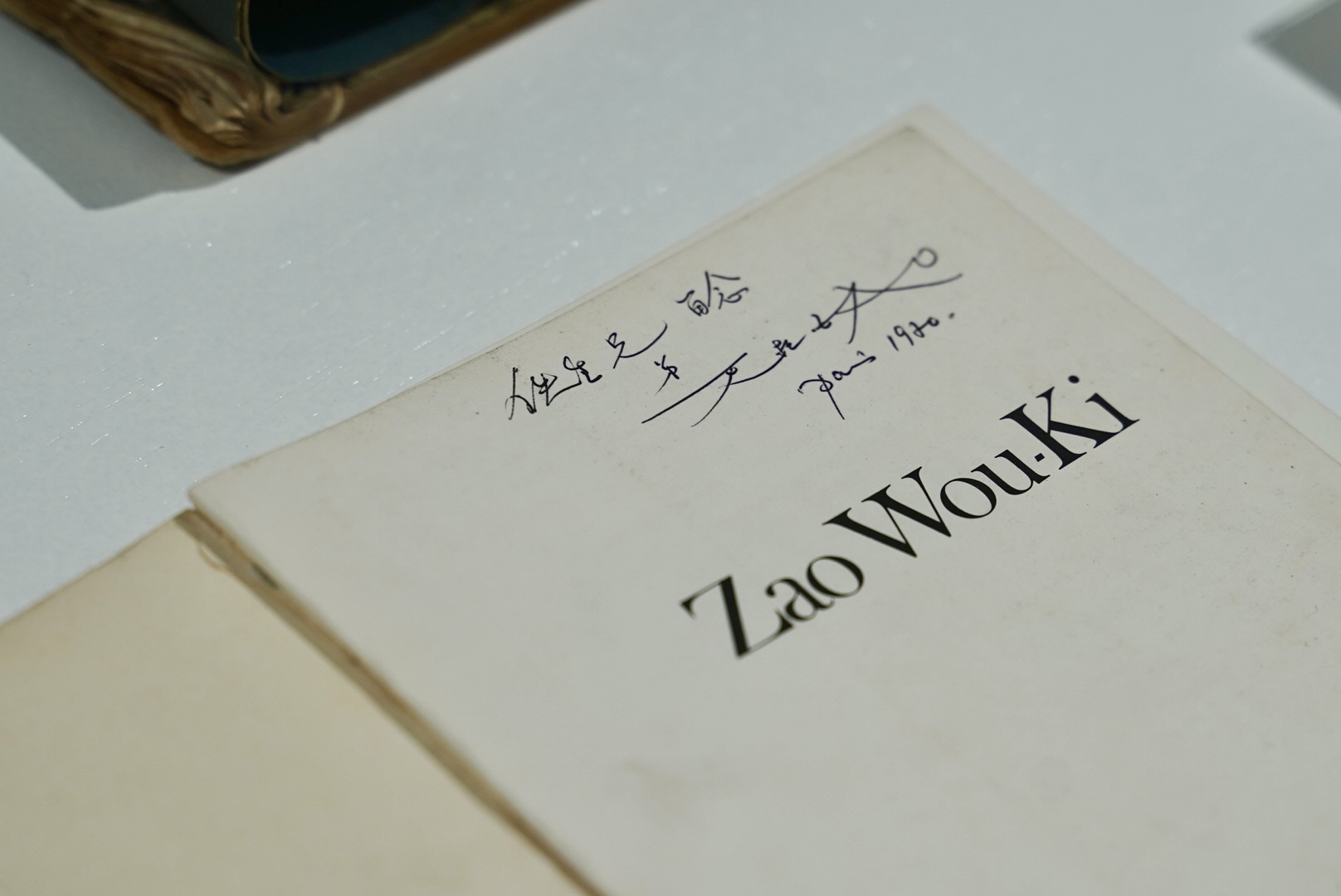

在杭州艺专期间,他与赵无极、庄华岳、高冠华、郑天送等同窗友人一起生活、创作、交流艺术思想,并建立起深厚友谊。朱德群与吴冠中则是他的学弟,并深受他敬重。1937年,他自绘画系毕业,1940年完成西画专业课程后正式毕业。

1940年底,在郑天送与郑光汉的邀请下,许铁生前往马来亚,1941年至1945年任教于当时位于瓜拉庇劳的中华中学,战时期间默默耕耘美术教育事业。1946年起,他在新加坡长期从事教育工作,主要任教于公教中学(1948–1977),并曾在爱同小学及其他教育机构执教,培育出无数学生。1957年,他正式加入新加坡国籍。

除教学之外,许铁生始终坚持创作。他是新加坡中华美术研究会的重要成员,曾多次参与国家级展览,并于1960至70年代与“十人画会”成员——包括刘抗、叶之威、陈城梅、林子平等——一同前往东南亚各地写生考察,作品记录了当地人民的生活面貌与自然风貌。

1968年起,许铁生全力转向木雕创作,采用新加坡常见的柚木为材料,作品多描绘劳动者、妇女与乡村百姓的日常劳作。他曾表示,雕刻必须“东方风格、真实感人”。其后在雕塑家钟泗滨建议下,他尝试让作品呈现暗沉古朴的色调,增强历史感与岁月感,逐渐形成了他标志性的雕刻语言。

同年,在郑天送担任会长期间的推荐下,许铁生被推选为新加坡中华美术研究会的执委,携手陈文希、陈人浩、林友权、林子平等人共同推动协会发展,为本地华人美术奠定基础。

在创作后期,许铁生频繁走访世界各国,拍摄了大量照片,并以木雕形式记录各地风貌,作品从早期中国现代主义影响逐步扩展为更具全球视野的人文关怀。他始终铭记恩师林风眠的教诲:“为艺术而战”,并以一生践行将绘画与雕塑结合的艺术理想,献身于新加坡及世界的文化发展。

1997年,许铁生在新加坡逝世。他留下的艺术遗产,不仅体现在雕刻作品之中,更深植于他数十年教学生涯所影响的几代艺术学子心中。

致敬毕加索, 1958, 布面油画, 78.0 x 99.0 cm

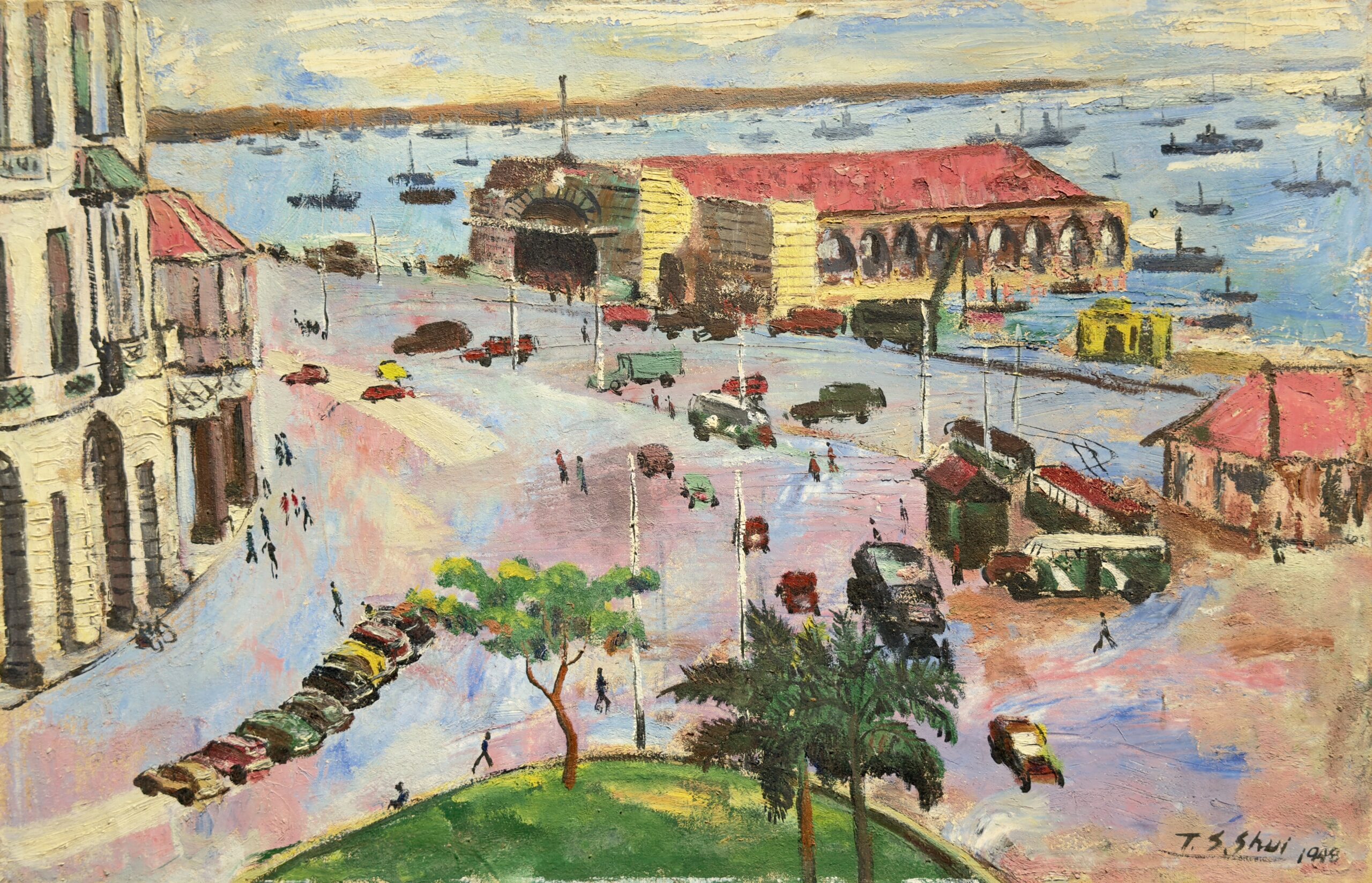

红灯码头, 1948, 布面油画, 56.0 x 87.0 cm

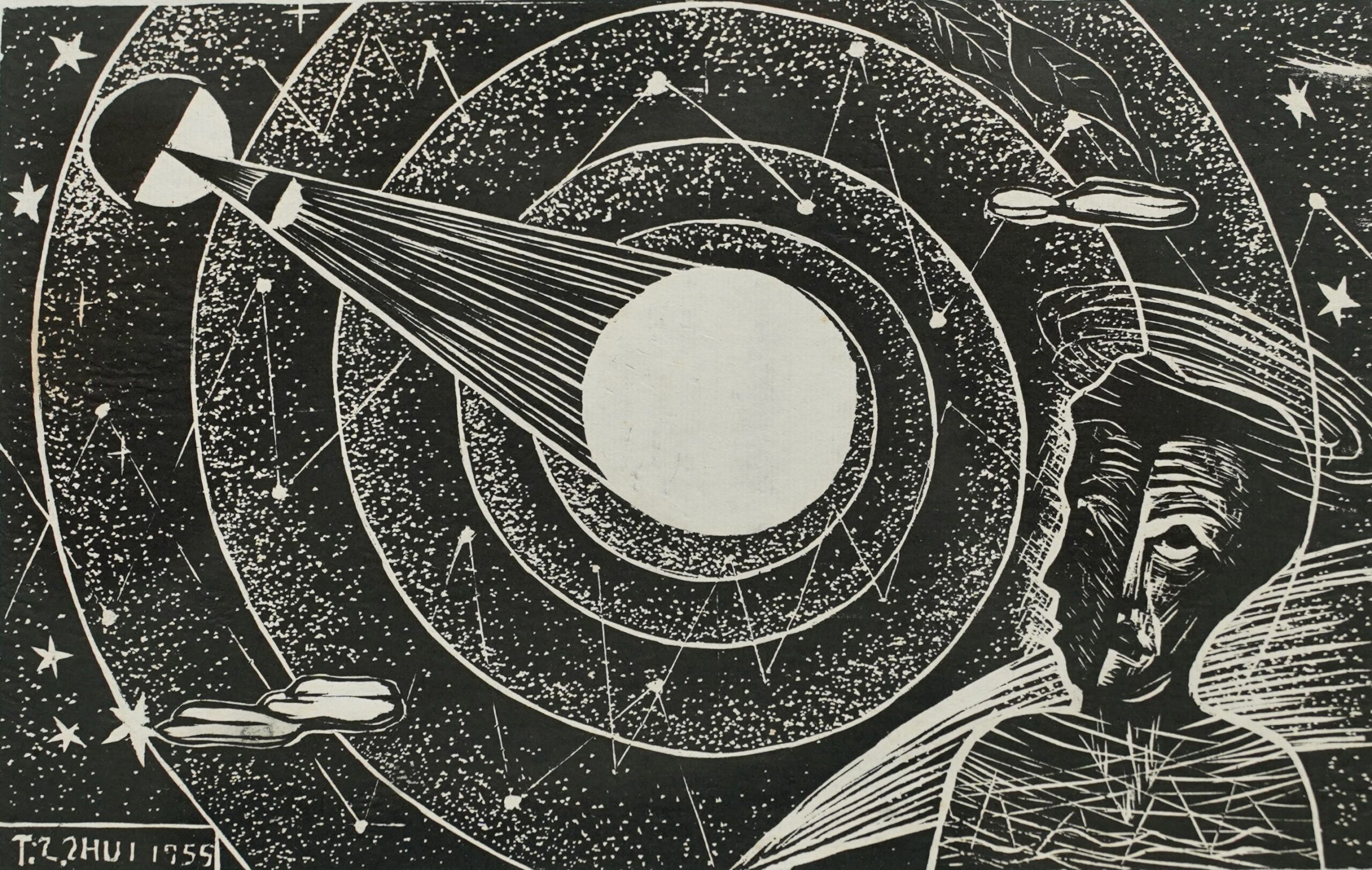

日全食, 1955, 木刻版画, 13.0 x 20.6 cm

街景, c. 1937, 纸本水彩, 29.5 x 23.0 cm

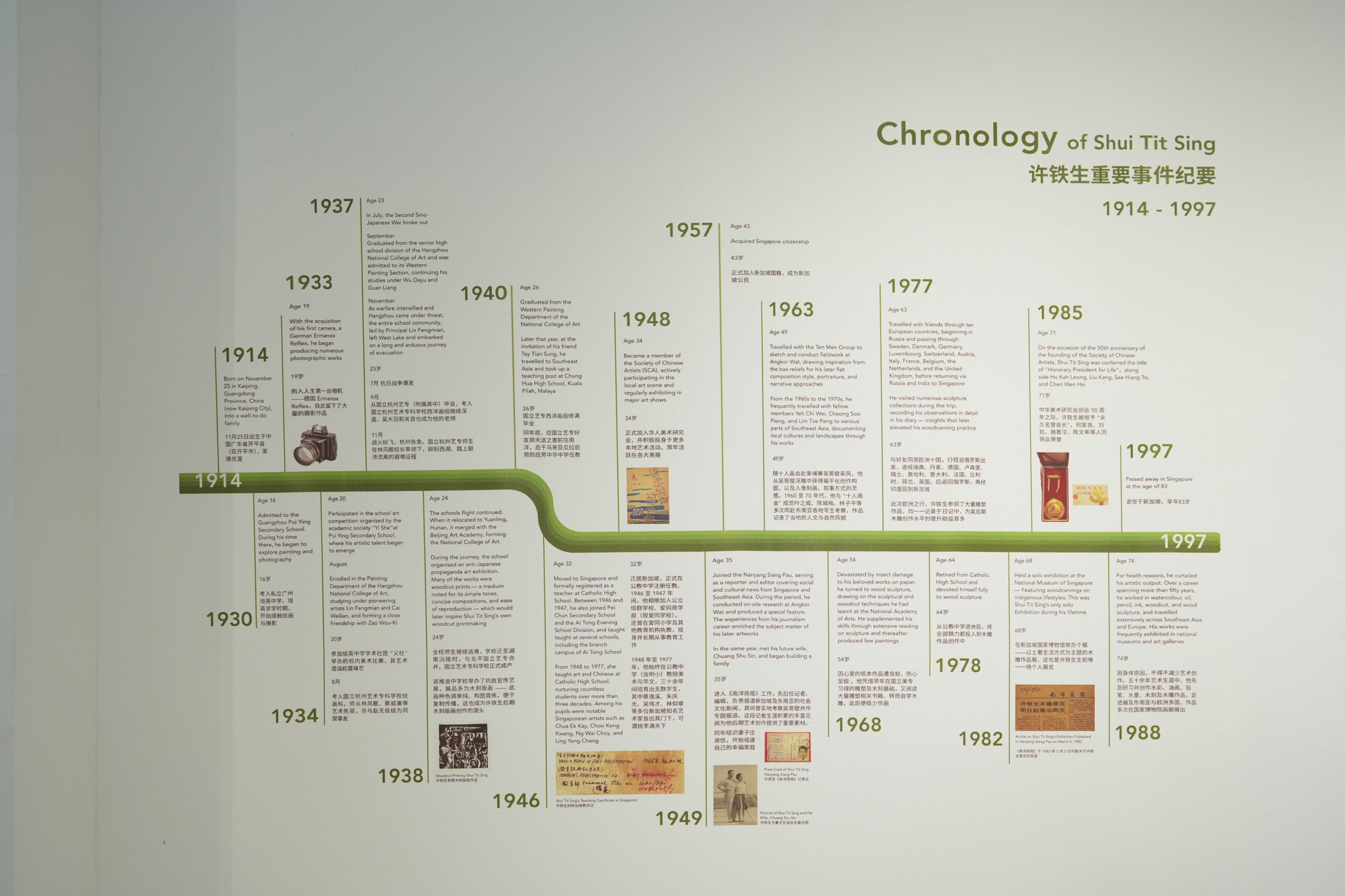

许铁生的人生重要阶段

1930 – 1934

培英中学与早期艺术探索

许铁生于1914年出生于广东开平,自幼受到家人鼓励并开始学习绘画。1930年他考入广州市培英中学,开始接受较为系统的美术与摄影训练。在校期间,他师从何铁华学习素描、油画与摄影,逐步建立起了对艺术的兴趣。

课余时间,他通过艺术书籍自我学习,主动参与义社活动,并组织举办校内美术比赛,逐步尝试策展与参展美术实践。1933年,他购入人生中的第一台相机,并在学校附近拍摄了他的第一张照片。1934年夏,他顺利通过毕业考试,获得修业证书与毕业证书,正式结束在培英中学的生活。

这一时期,许铁生展现出对艺术的高度自觉与主动性,也为他日后深入艺术道路打下了坚实的基础。

1934 – 1937

国立杭州艺术专科学校的锤炼

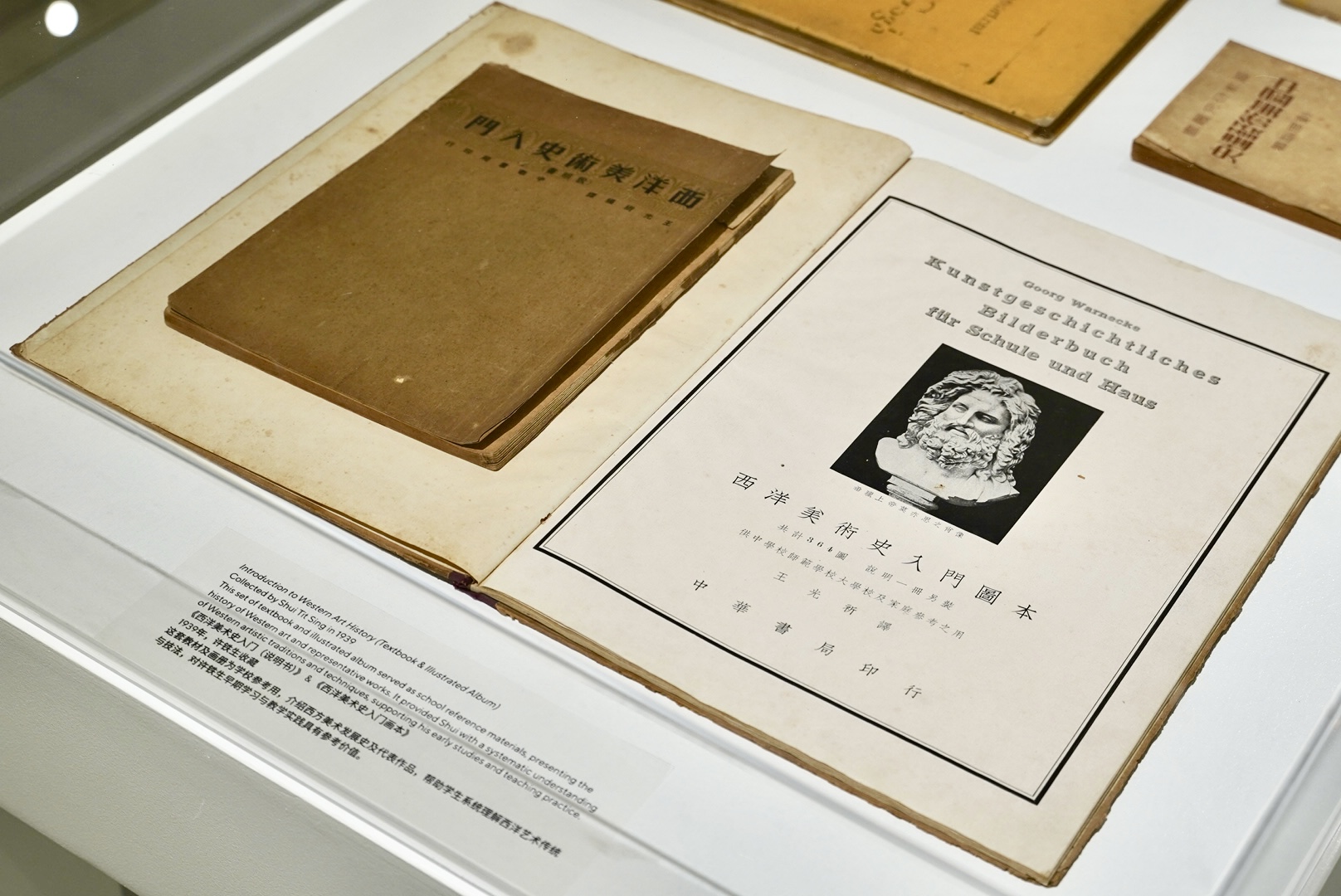

1934年秋,许铁生进入国立杭州艺专学习绘画,初期便开始积极参与素描课程的学习。自1935年起,他师从林风眠、蔡威廉、吴大羽、刘开渠、魏达等人,接受系统的现代艺术教育,更在课余投身雕塑的自学,并因此结识了学长郑天送。

他活跃于“影社”、“芦花社”等学生社团,经常与赵无极、庄华岳等同学外出写生、摄影、讨论艺术。1936年,他在孤山苦修,专注于水彩、素描、油画创作,并开始练习篆刻。假期期间,他前往绍兴、海宁等地采风,艺术技法日益熟练。1937年初,他返回广州探望旧友,后又随校师生前往南京参观展览并拜访陈之佛,同年9月正式毕业。

在杭州艺专的岁月,如同一场深刻的淬炼,不仅为他打下了坚实的技法基础,更塑造了他直面时代动荡、坚持艺术追求的品格与风骨。

农房, c. 1935 – 1937, 布面油画, 37.0 x 45.0 cm

1937 – 1940

战乱中的艺术与现实

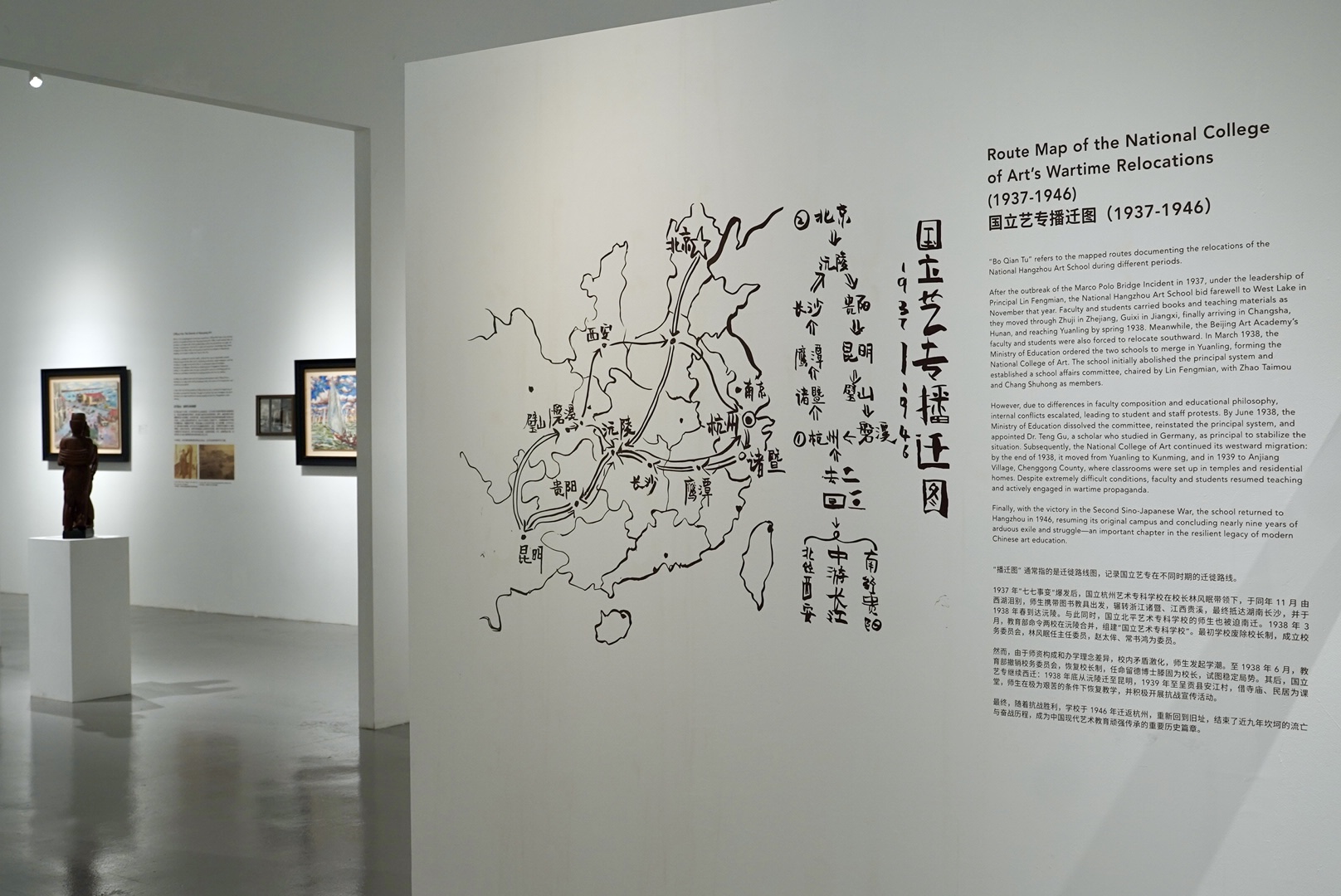

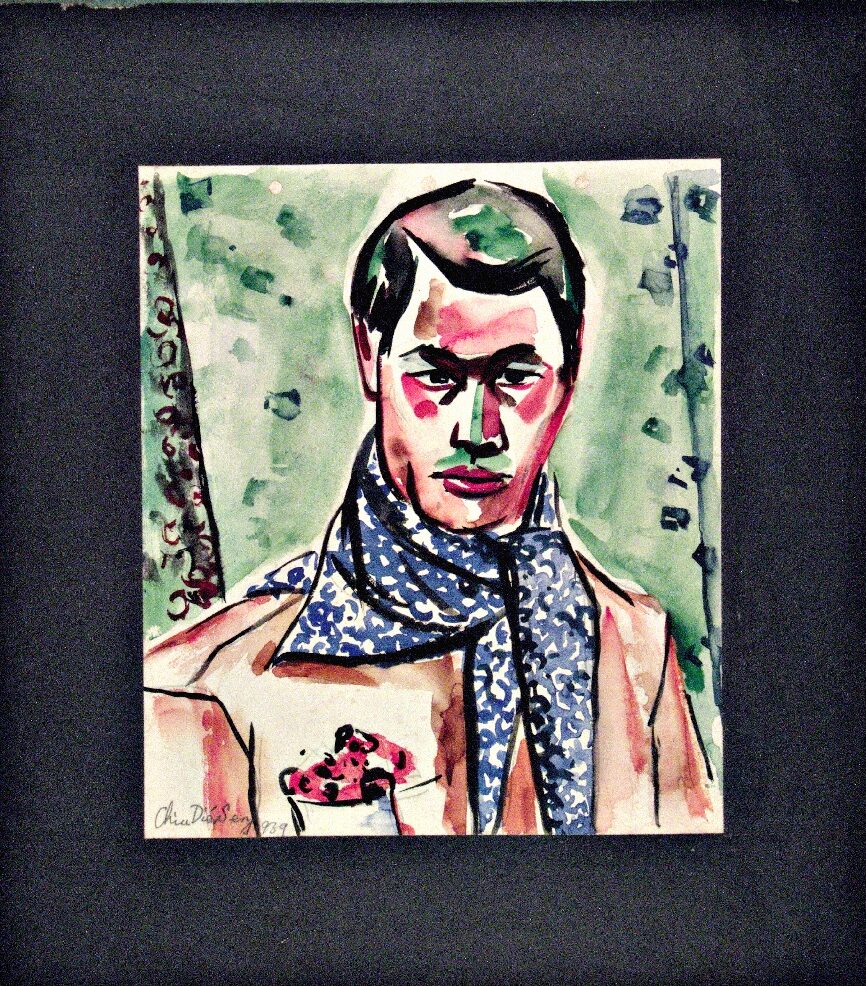

1937年抗战全面爆发后,许铁生随校长林风眠与全体艺专师生南迁诸暨,踏入战乱中的流离与转折。1938年初,学校大部队转至湖南长沙,他参与抗日宣传读书会,协助布置展览、墙画与剧场舞台等宣传活动。同年3月,杭州艺专与北平艺专合并为国立艺术专科学校,迁至湖南沅陵,校长滕固扩充教师阵容,许铁生开始师从常书鸿与关良等多位老师继续深造。4月,包括许铁生和吴冠中等部分学生与林风眠惜别,9月又赴湖南南岳参加抗战集训。尽管环境动荡,他依然持续进行水彩写生与创作。

1939年,许铁生随校内迁至贵阳,旋即遭遇日军的猛烈轰炸。在炮火声中,他用当时仅有的铅笔和纸张,记录下城市沦为废墟的景象,深刻见证了战争对生命与文化的摧残。至1940年初,学校再度西迁至昆明。在此期间,他积极投身于“鲁迅纪念木刻展”以及街头义卖等活动,以自己的艺术为抗战筹款。同年4月,他随校赴云南安江,与导师关良一同参加了两广美展。仅仅两个月后,即同年6月,许铁生于国立艺术专科学校西洋画组正式毕业,并于昆明安江,有幸获得了艺术大师常书鸿先生题赠的毕业寄语。

在这段战乱与迁徙中度过的岁月,他一手记录残酷现实,一手坚持艺术创作与学习。正是在此过程中,他早期的艺术语言与深刻的时代意识得以逐步确立和形成。

自画像, 1939, 纸本水彩, 28.5 x 24.6 cm

1940 – 1950

漂泊与坚守:马来亚与新加坡的教学生涯与艺术实践

1940年底,许铁生在国立艺术专科学校毕业后受到好友郑天送的邀请前往南洋。1940至1941年,他在马来亚瓜拉庇劳中华中学任教,并随郑天送、郑光汉等艺术界友人游历马来亚各地。1941年起,因战争形势严峻,他转向以花卉为主的绘画题材,避免政治敏感。1946年,许铁生迁居新加坡,正式在公教中学注册教员以及任教。随后在1946至1947年间,他先后加入公立培群学校和爱同夜学部(现爱同学校)的教学团队,积极投身本地教育事业。1948年,许铁生正式成为华人美术研究会会员,并积极投身于更多本地艺术活动。

1949年,许铁生进入《南洋商报》工作,先后担任记者及编辑,报道新加坡及东南亚的社会文化新闻,其中包括对吴哥窟的实地考察与专题报道。

这一阶段,许铁生在多所学校从事教学,既坚守教育岗位,也活跃于艺术与新闻领域,体现了他在动荡年代中的多重角色,持续的创作和坚定的决心。

风景与椰树, 1941, 布面油画, 45.3 x 54.0 cm

1950 – 1961

突破与多元:艺术创作,新闻与教学三线并行

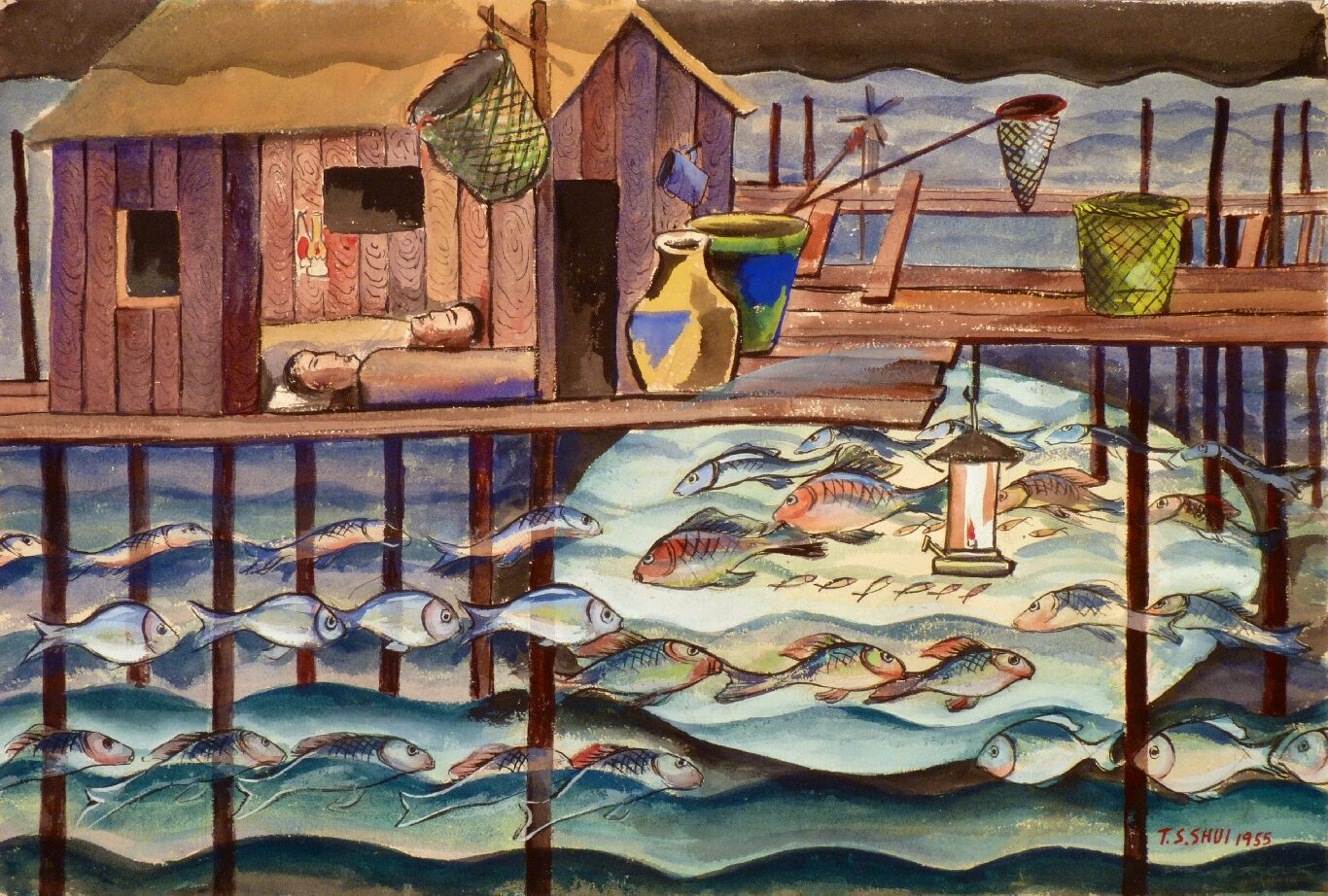

步入1950年代,战后的新加坡百废待兴,许铁生的生活与创作也渐趋安定。他以敏锐的笔触,既进行着深刻的文化思考——如1950年发表于《南洋商报》的《新加坡鱼棚》一作,也以画笔捕捉着本地的社会现实。在此期间,他不断尝试新的媒材与表现手法,个人艺术风格初露端倪。其大量的速写作品,取材于街头巷尾、市井百态与劳动者的日常,笔法洗练而富于韵律感,这背后是他经年累月的写生功底与对现实的深刻洞察。1955年刊于公教中学毕业特刊的《日夜劳碌的牧牛者》,便是这一时期他深入体察劳动人民生活的生动写照。

在艺术探索的同时,许铁生也在教育岗位上默默耕耘,并深度融入了本地的文化生态。他长期任教于公教中学,积极参与校刊与毕业特刊的编辑,其画作与设计也频繁见于校内刊物。课堂之外,他活跃于本地摄影社群,与各界艺术家切磋交流。

对1950年代的许铁生而言,教育者、艺术家与文化记录者的身份并非割裂,而是相互交织,彼此滋养。他的课堂是艺术理念的延伸,他的画笔与相机则是洞察社会肌理的触角。这种独特的共生关系,不仅让他自身的艺术实践深刻地映照出战后新加坡华人社会的重建与融合,更熔铸了他日后艺术风格臻于成熟的多元根基。

日全食, 1955, 纸本水彩, 38.5 x 56.5 cm

渔夫的梦想, 1955, 纸本水彩, 38.0 x 56.0 cm