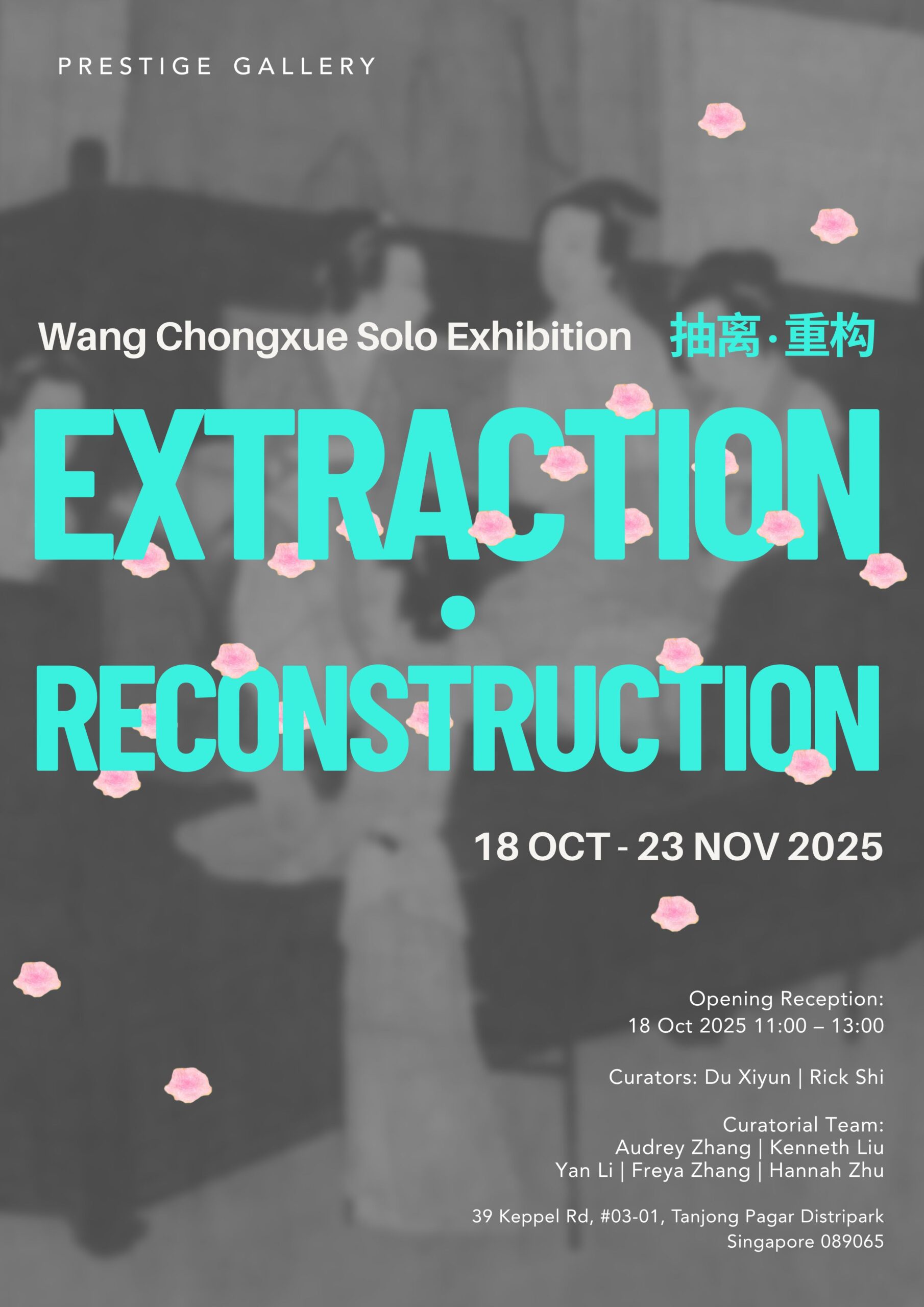

展览信息:

抽离 · 重构

王崇学个展

2025年10月18日 – 11月23日

策展人:杜曦云,石芮豪

策展团毒:张鹤馨,李妍,刘辰浩,张席月,朱海云

Prestige Gallery 品艺画廊:

39 Keppel Rd, Lobby A #03-01

Tanjong Pagar Distripark, Singapore 089065

开幕酒会

日期:2025年10月18日(星期六)

地点:品艺画廊 Prestige Gallery

39 Keppel Rd #03-01, Tanjong Pagar Distripark, Singapore 089065

活动流程

11:00 – 11:15 嘉宾签到

11:15 – 11:40 策展人及艺术家导览分享

11:40 – 12:00 国风音乐表演

12:00 – 13:00 自助午餐与交流

13:00 – 14:00 艺术家与策展人对谈

艺术学院里的长期训练,让王崇学深刻体会着艺术形式的本体能量。他反复试验和推进自己的表达方式,以求准确妥帖的应目会心。对艺术史的揣摩,和对当代生活的体会,让他领悟到人心世道中某些经久不变之处,它们在历史的重重帷幕间反复地重演着,让敏感者似曾相识。于是,艺术形式的推陈出新和人心世道的经久不变,在一件件作品中有机融合起来。

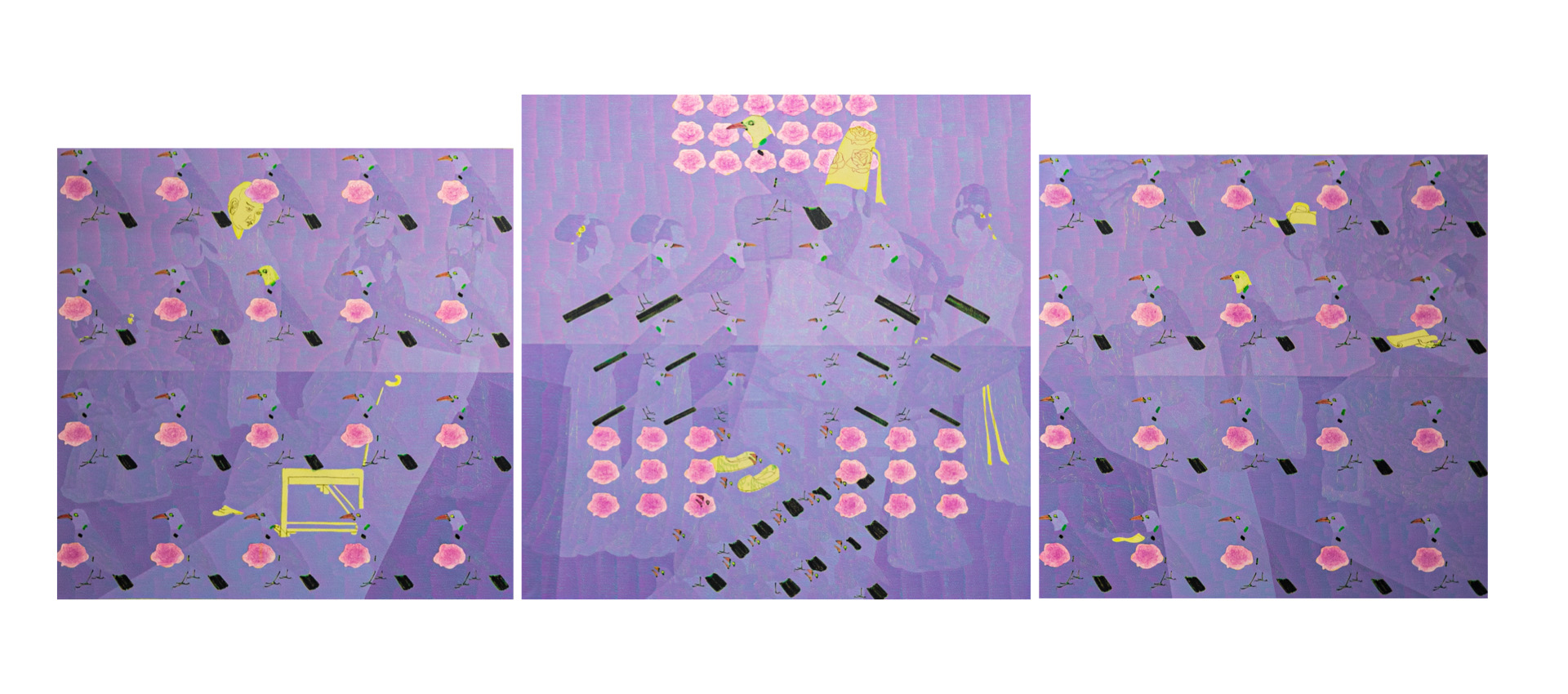

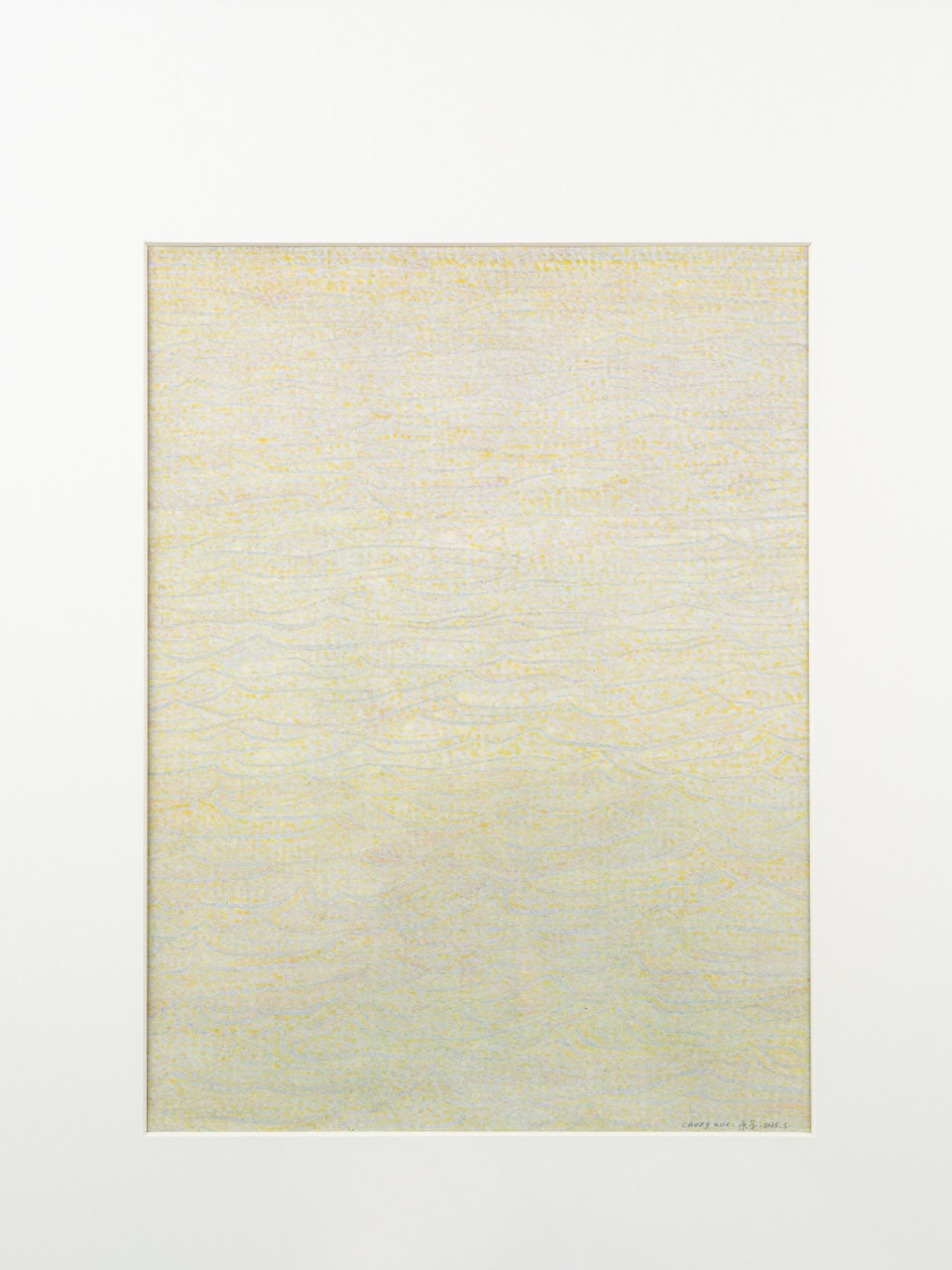

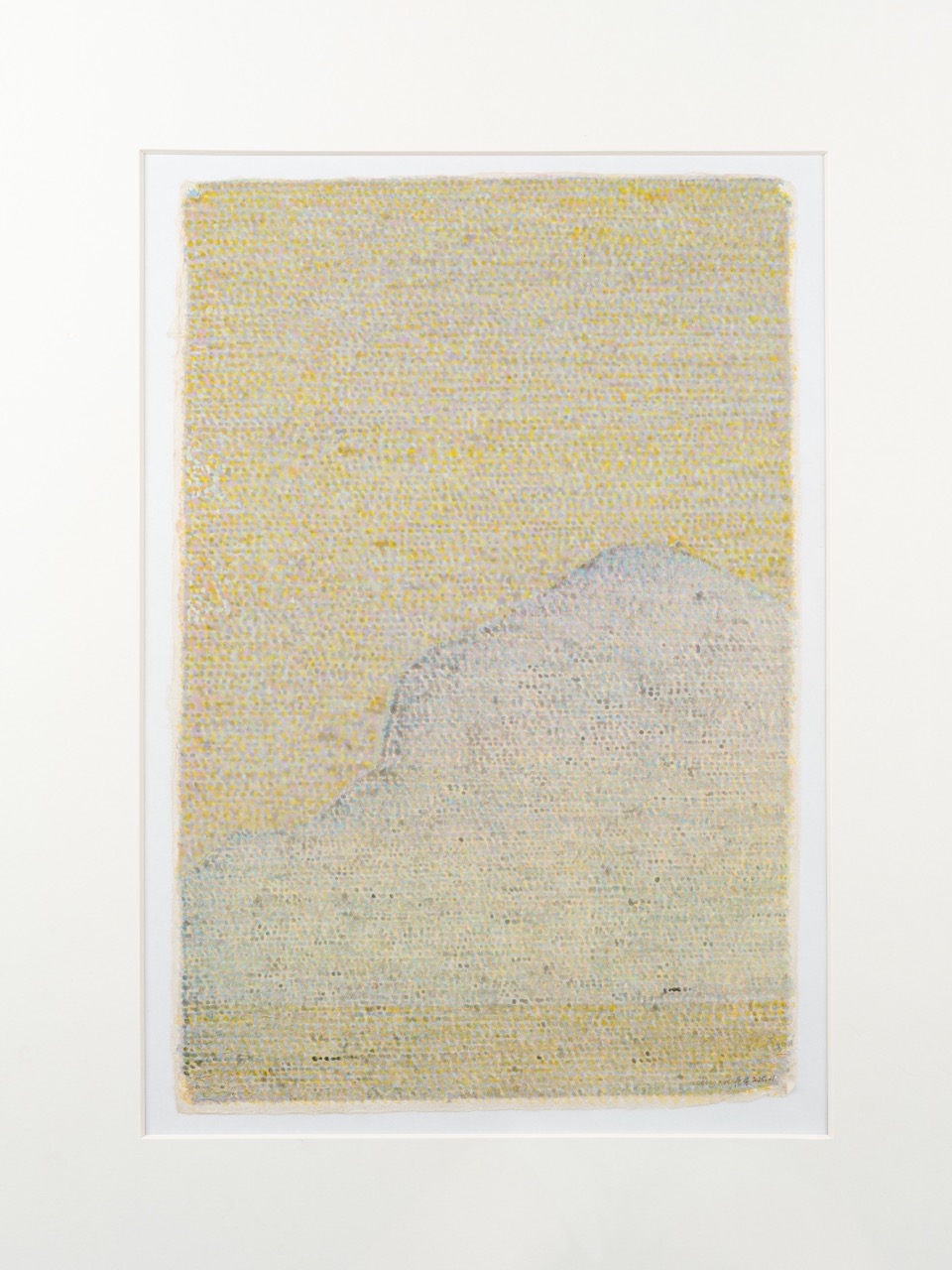

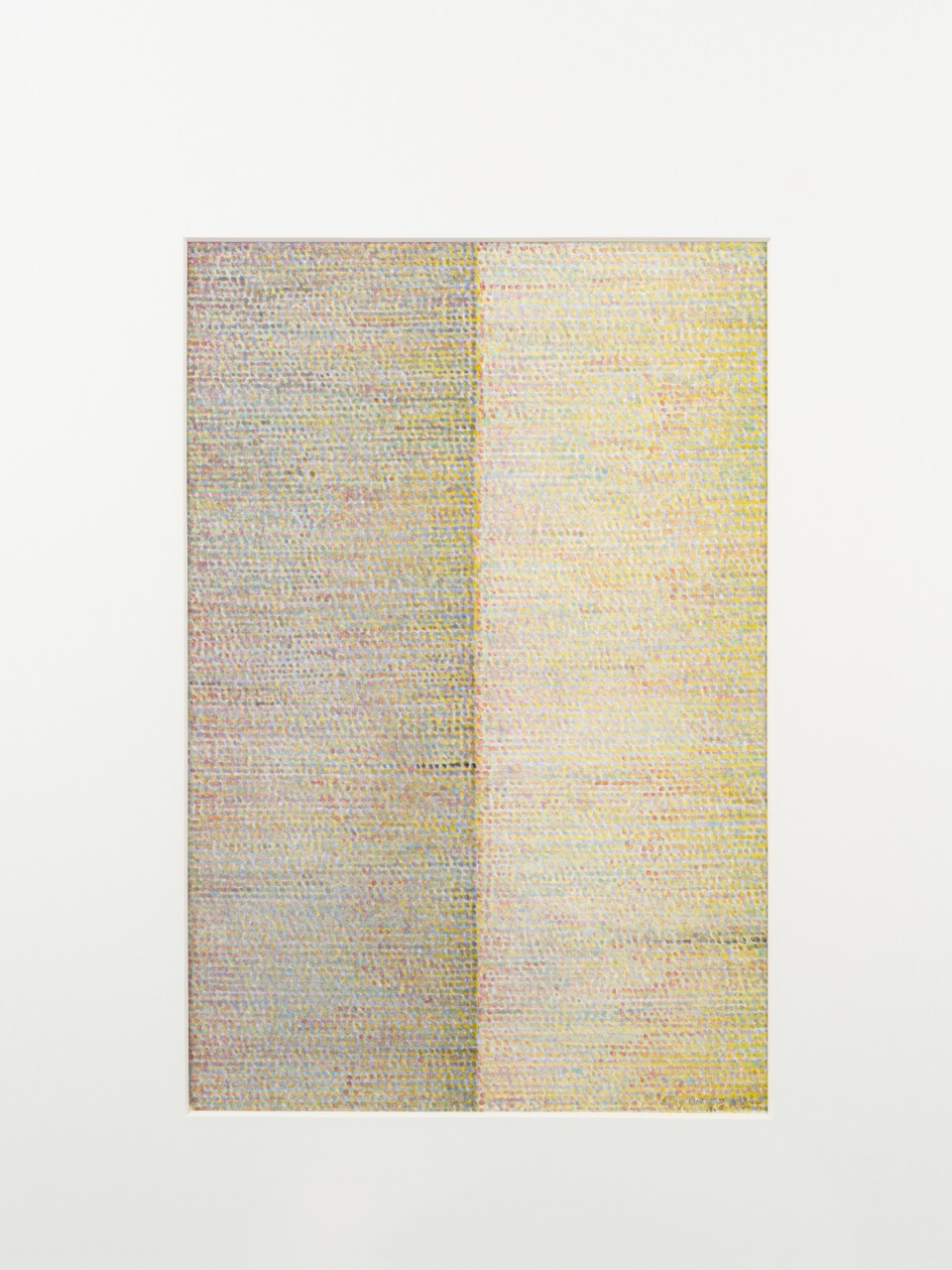

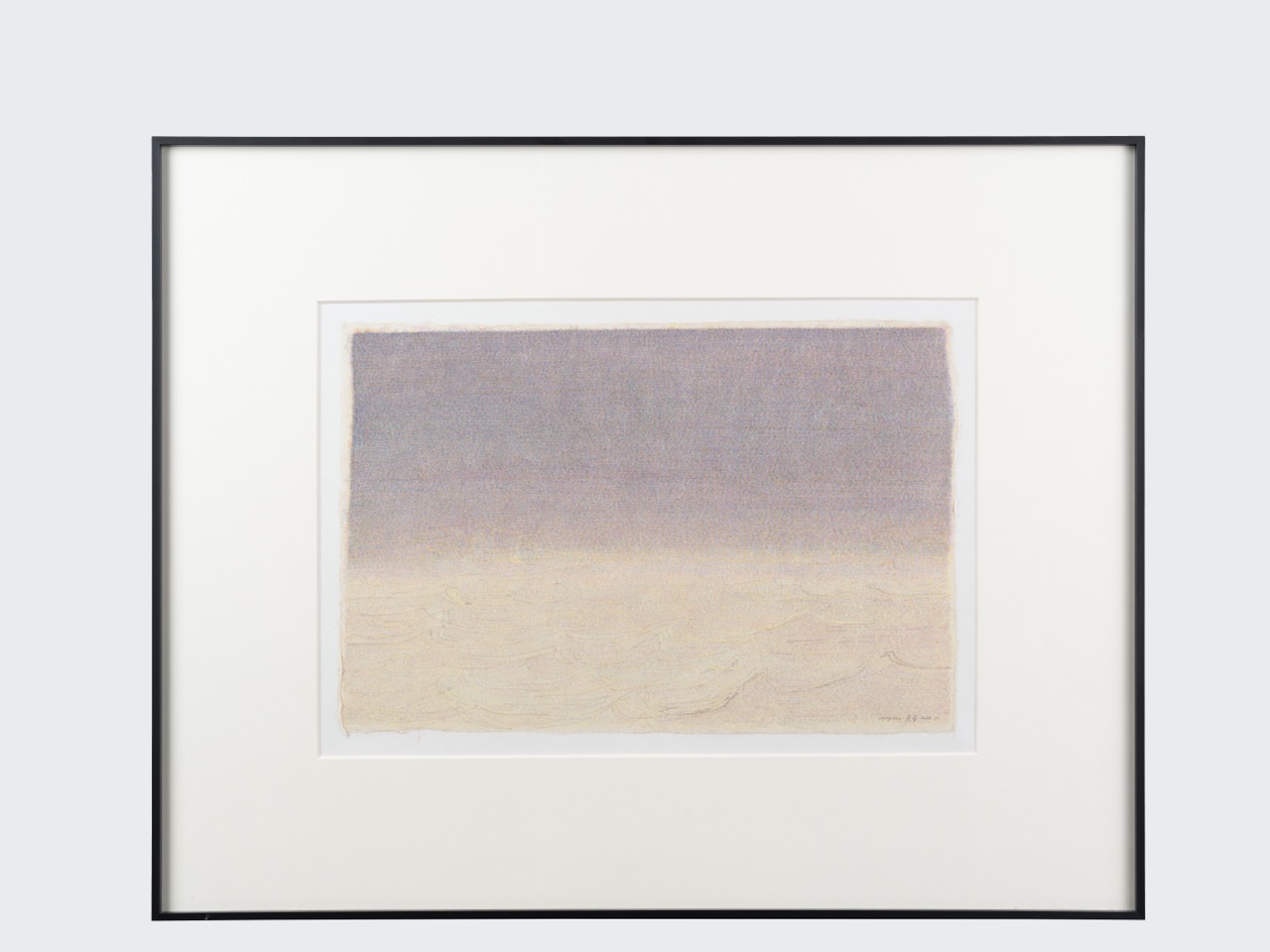

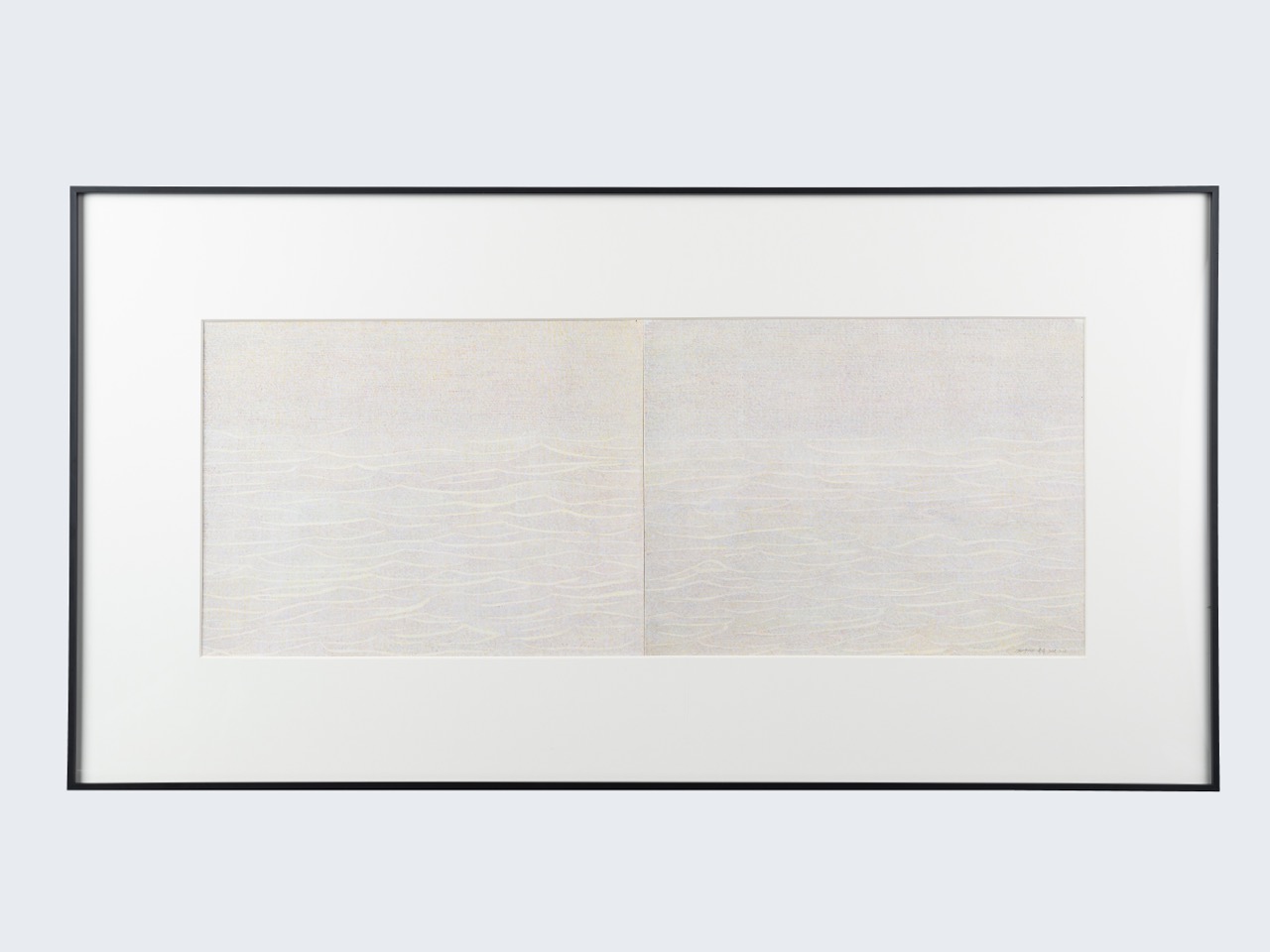

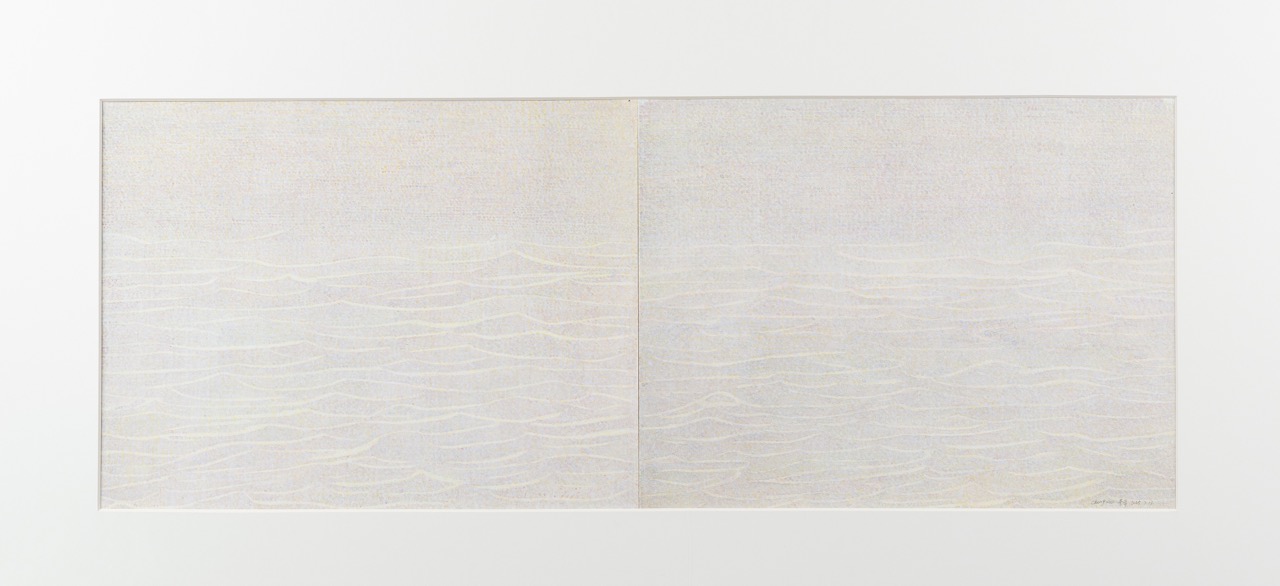

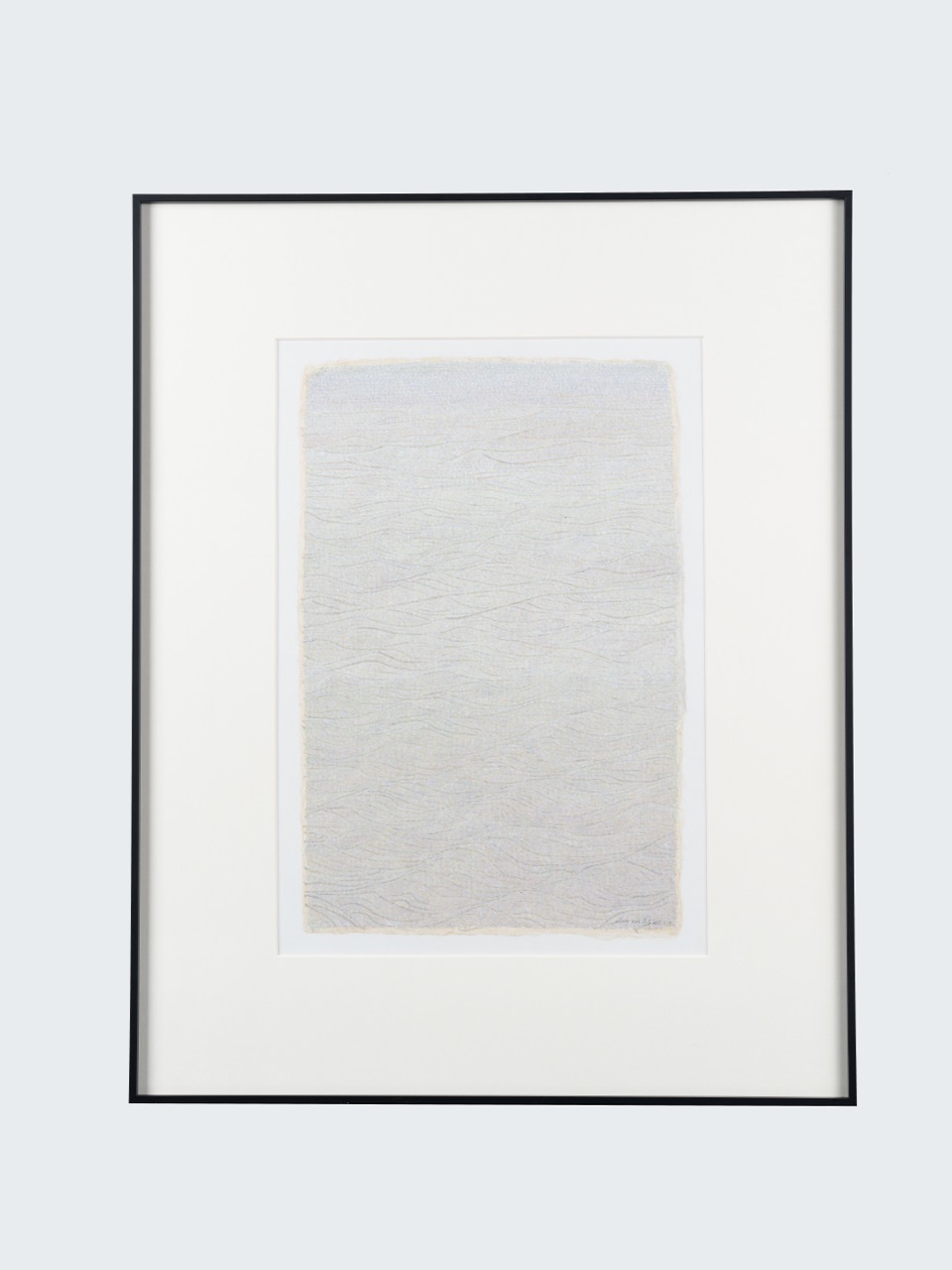

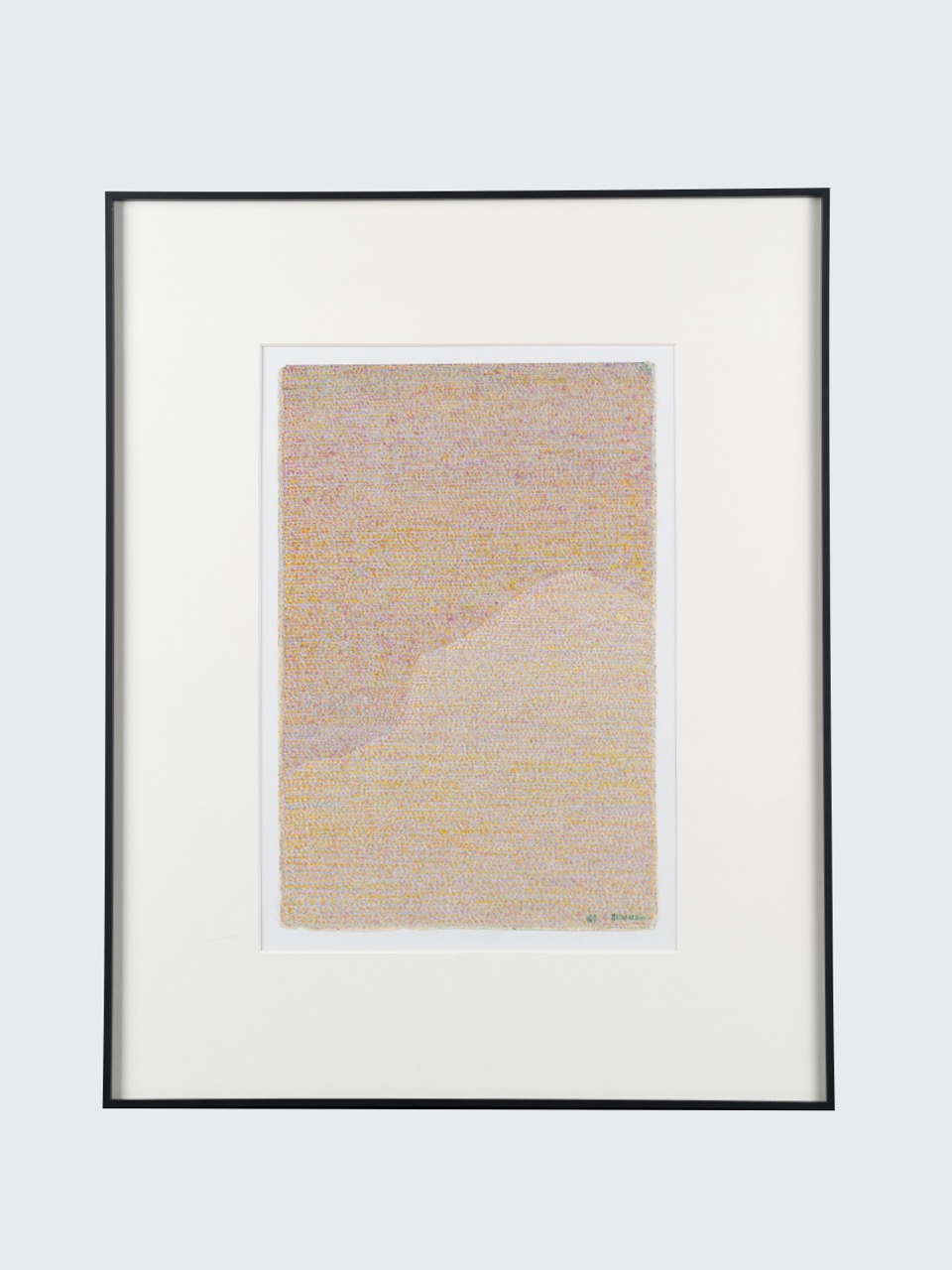

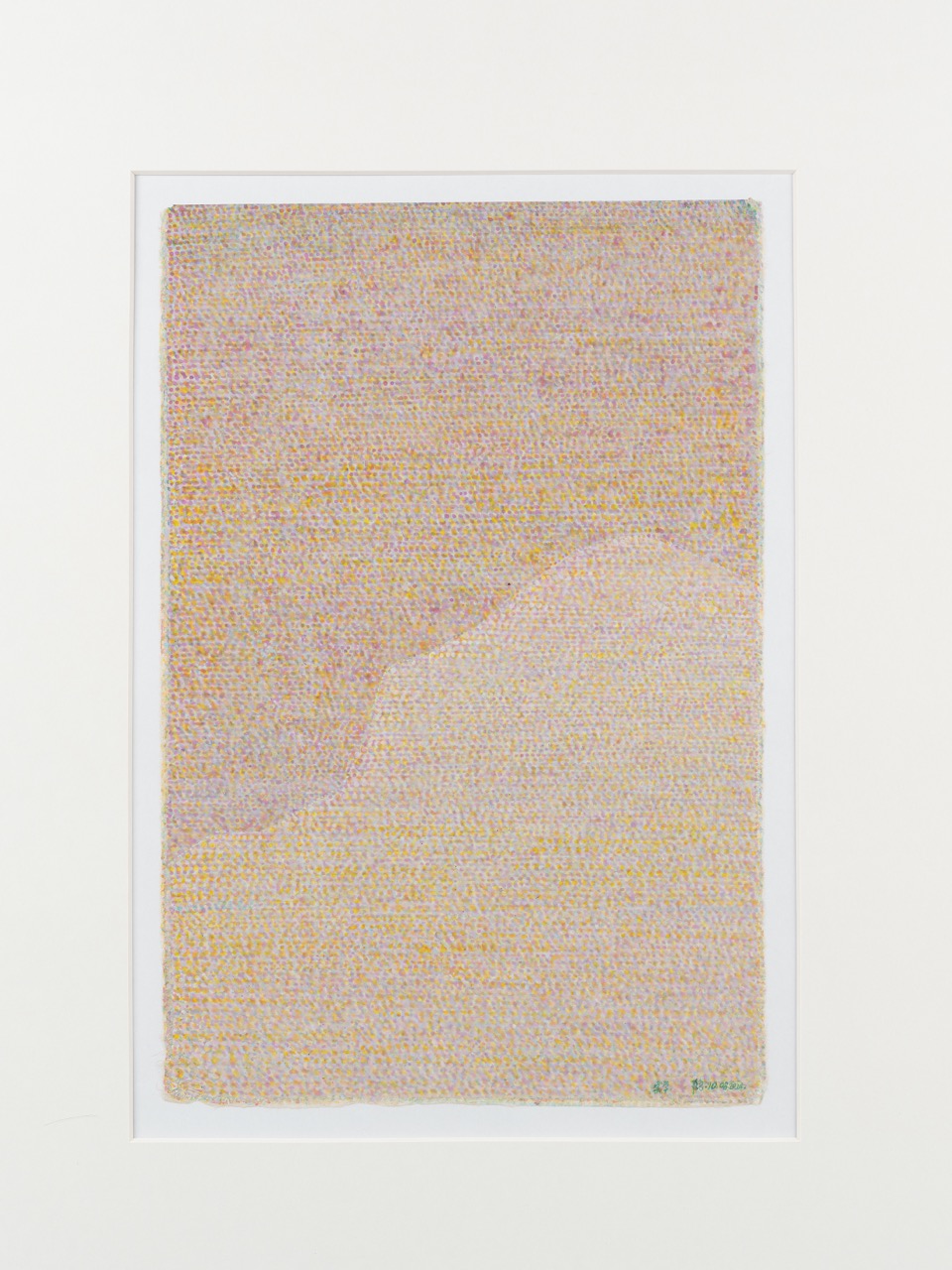

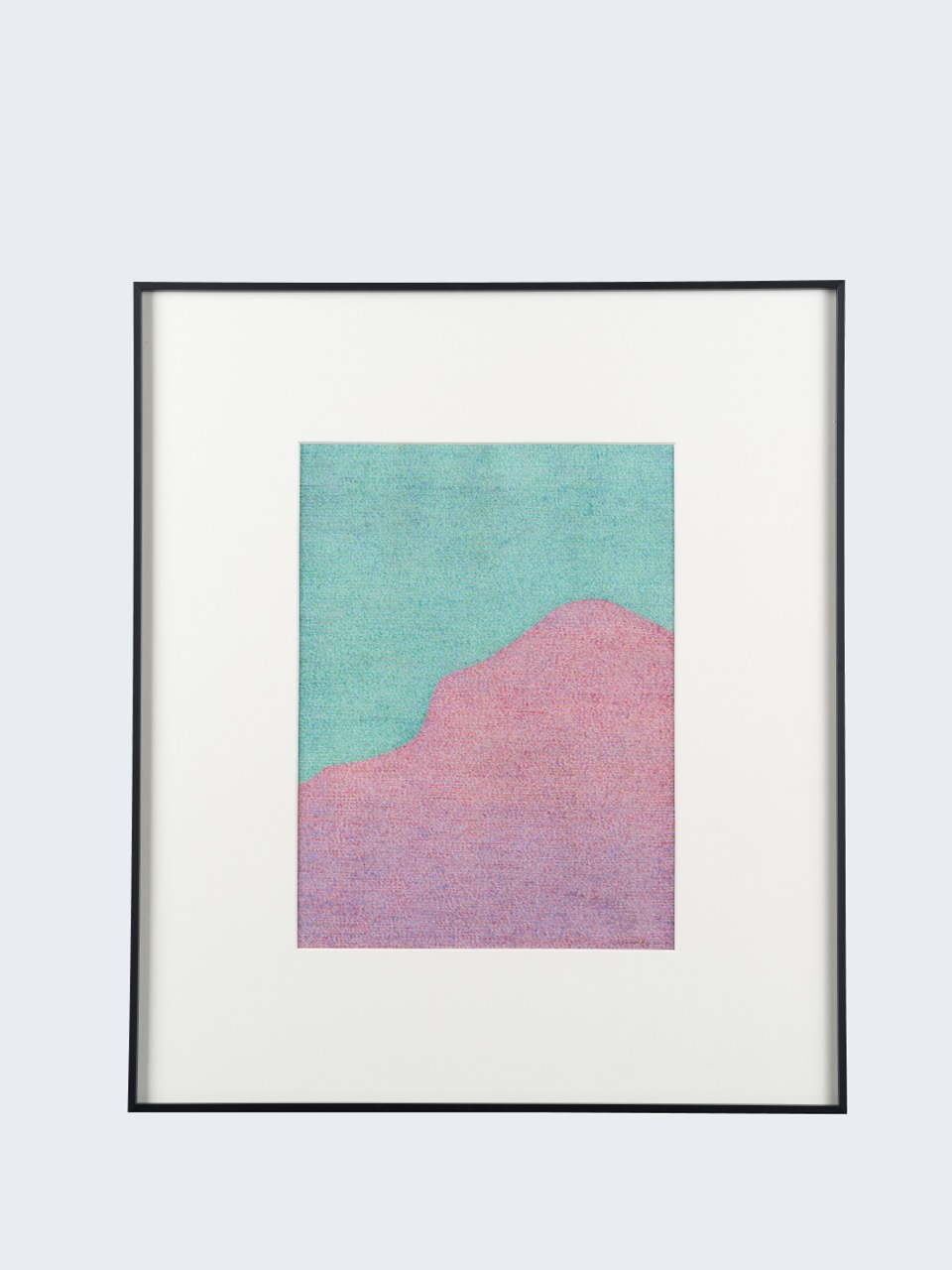

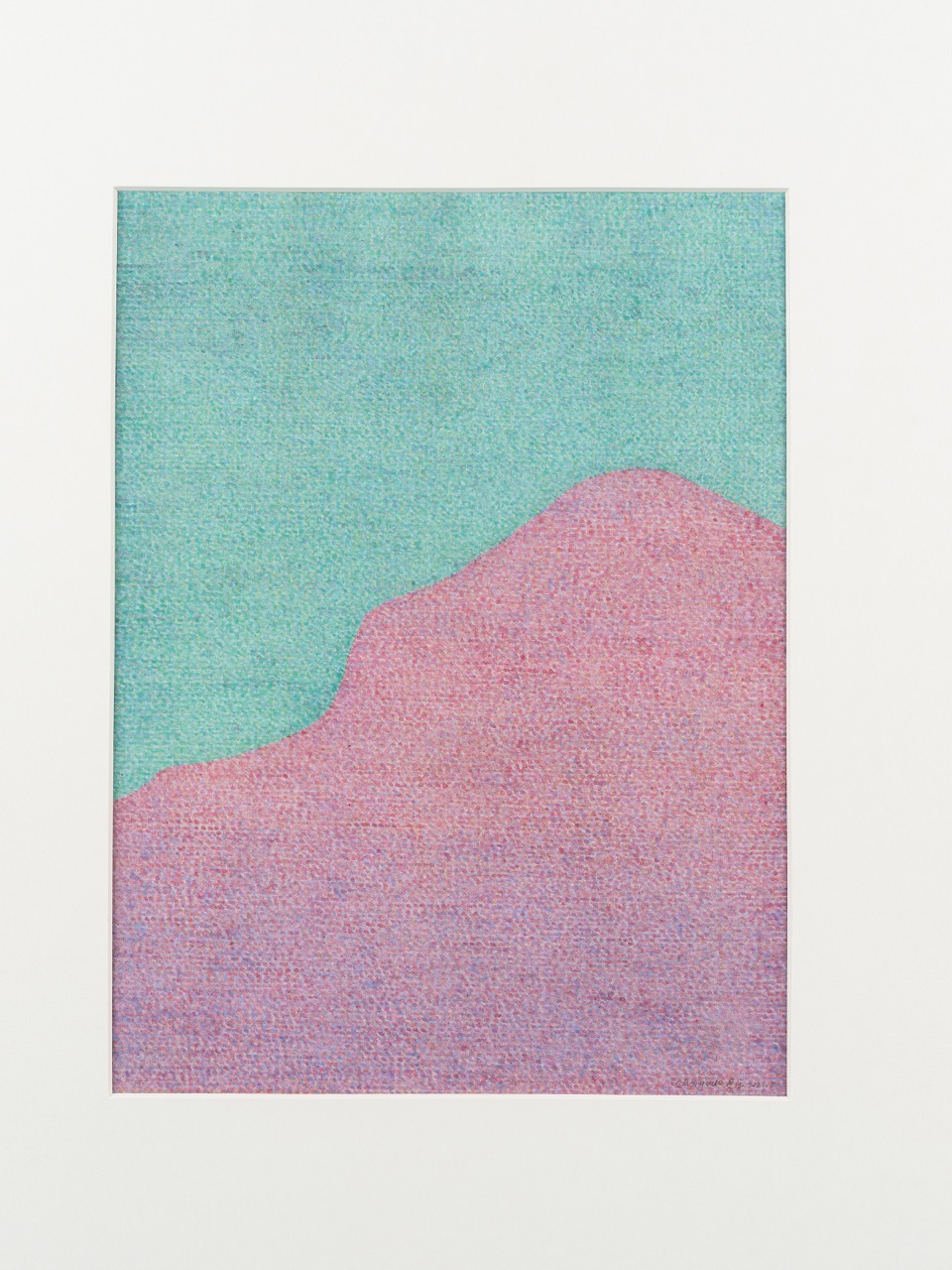

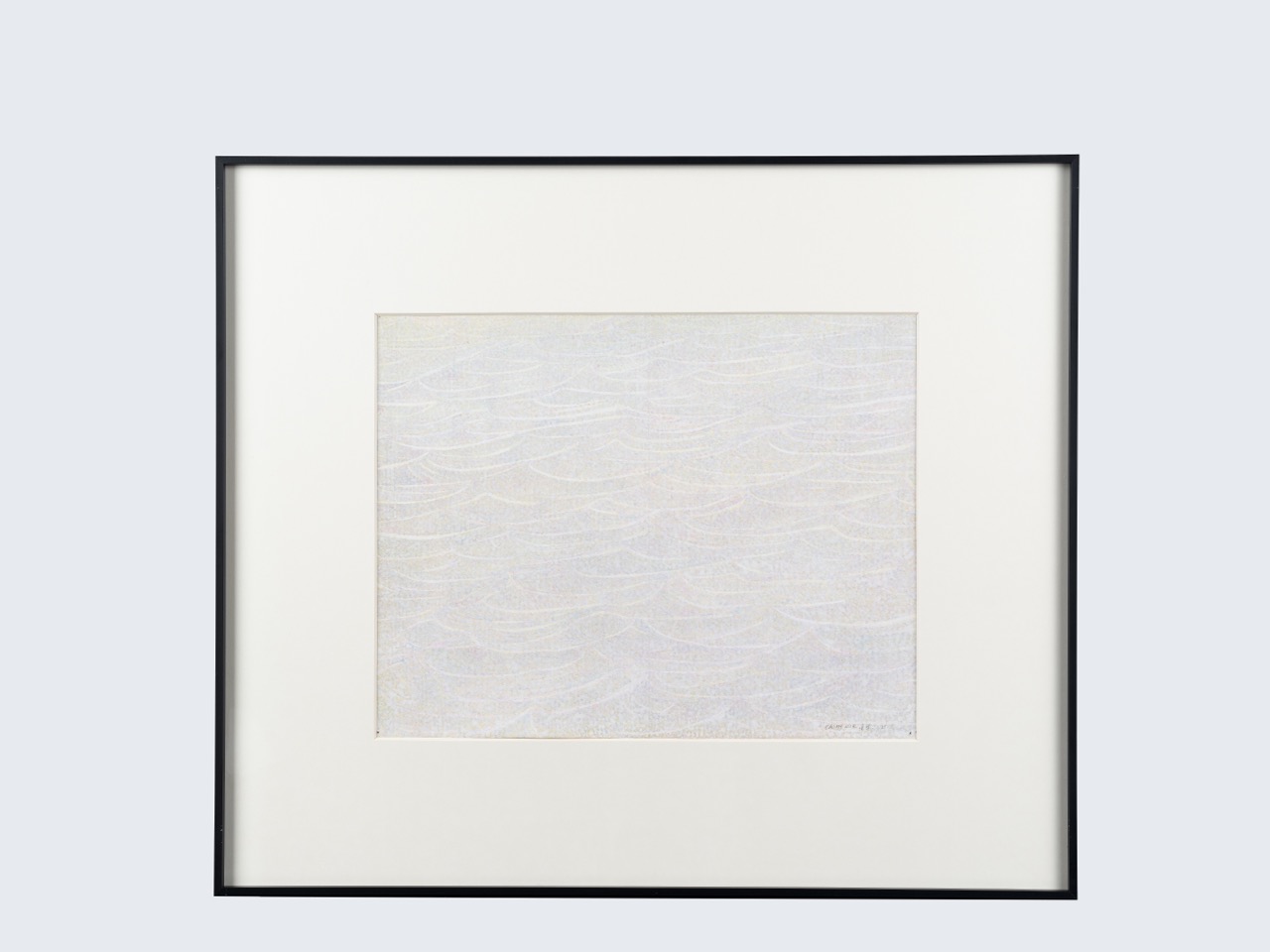

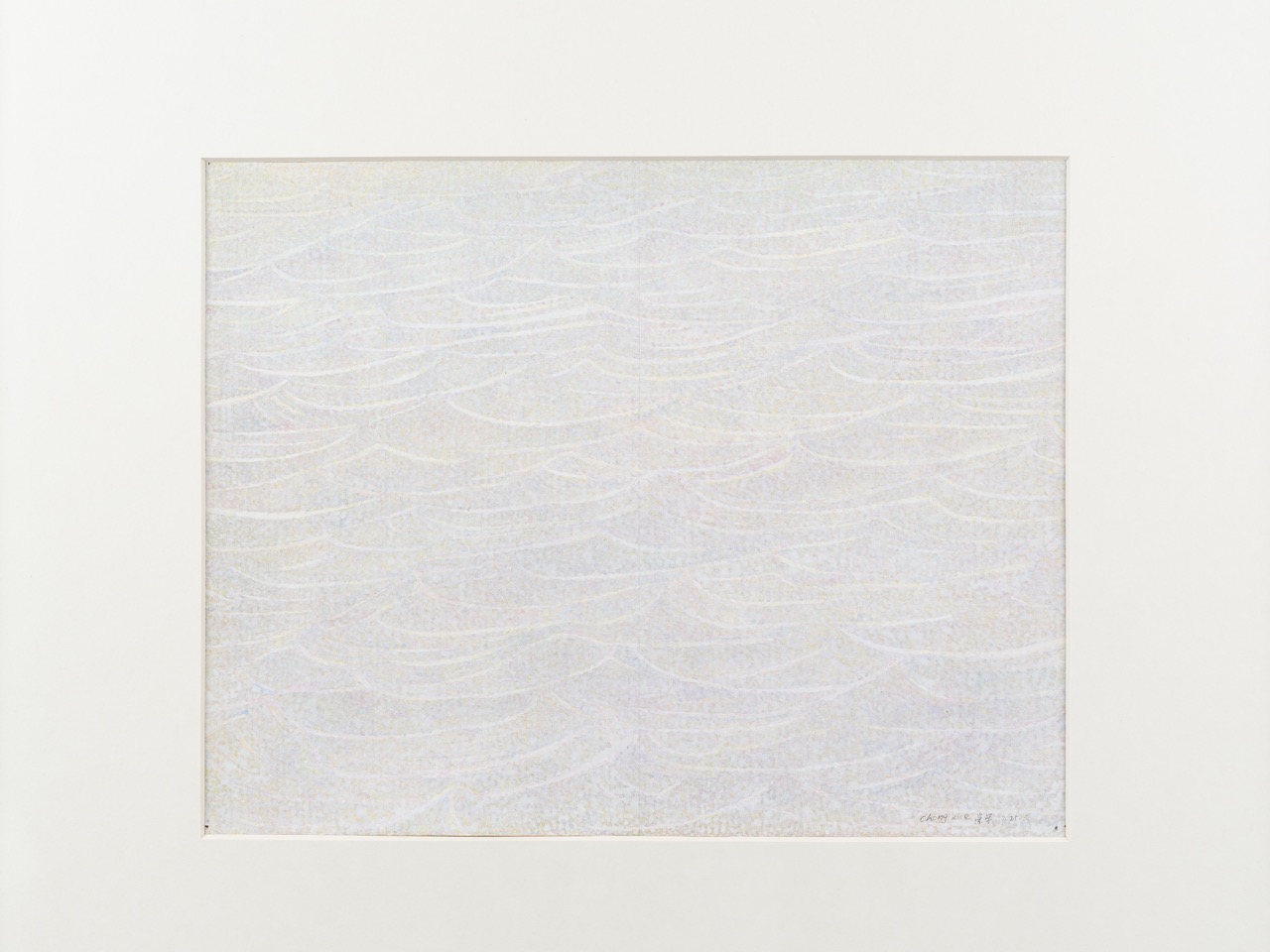

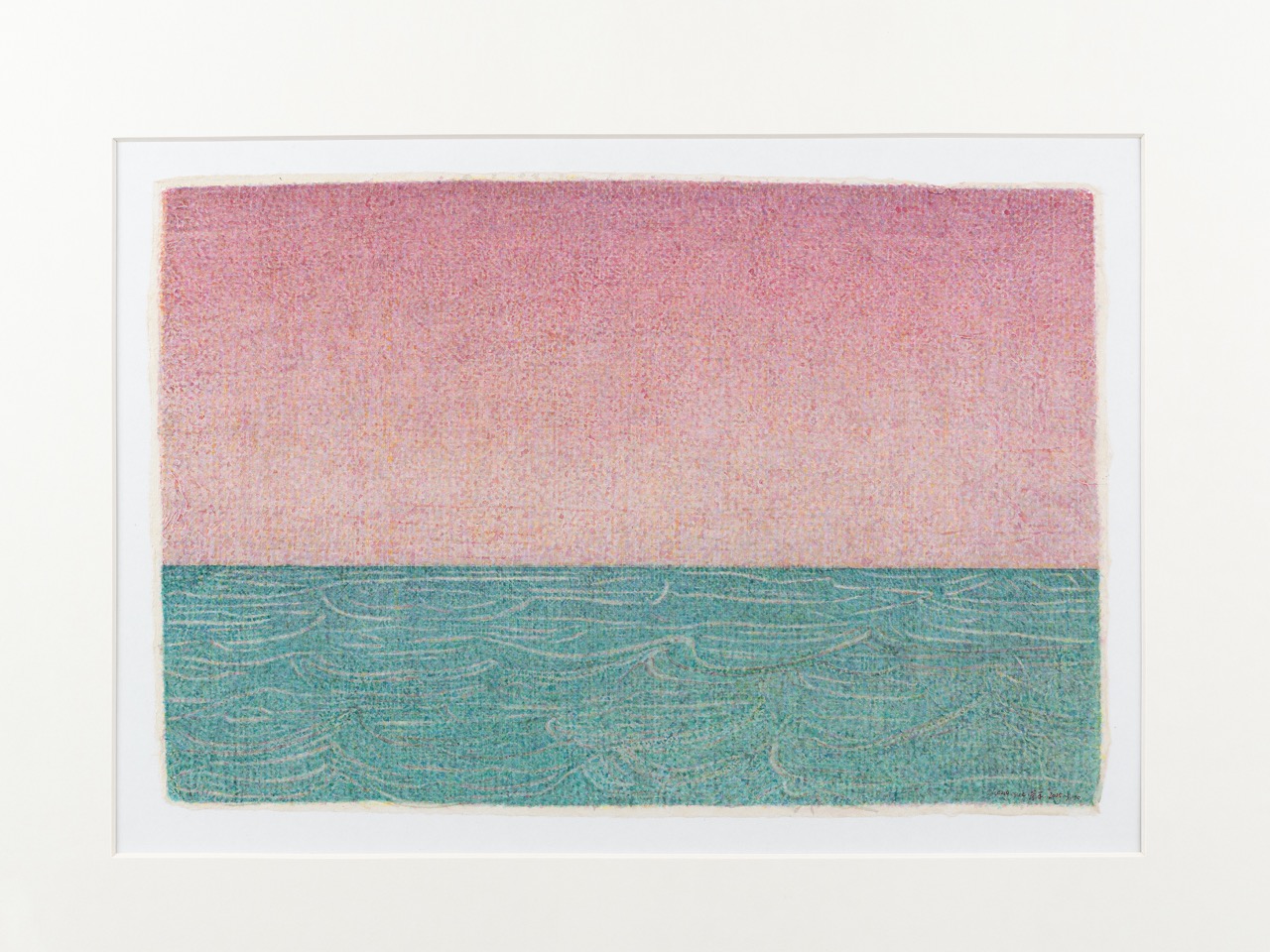

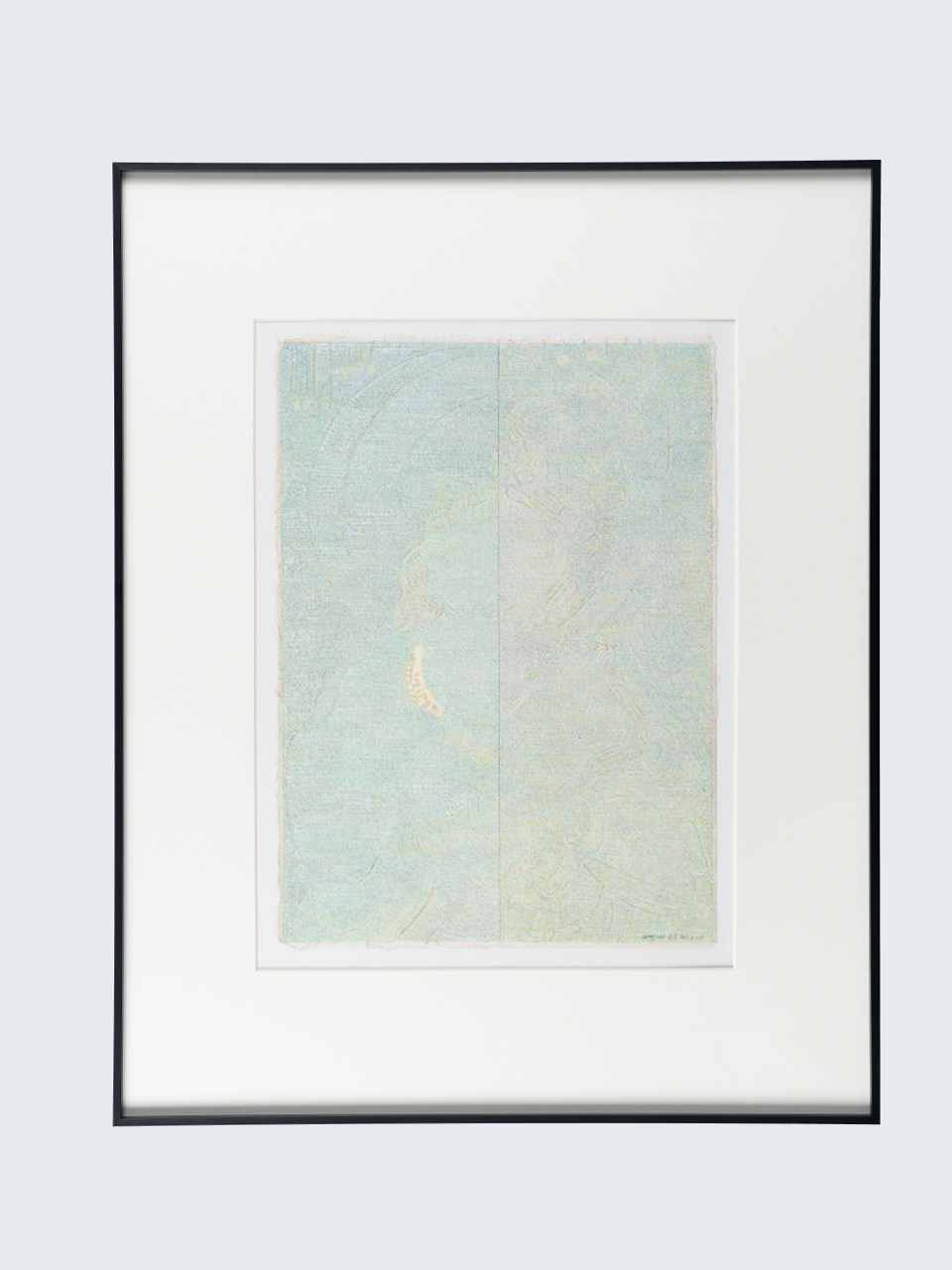

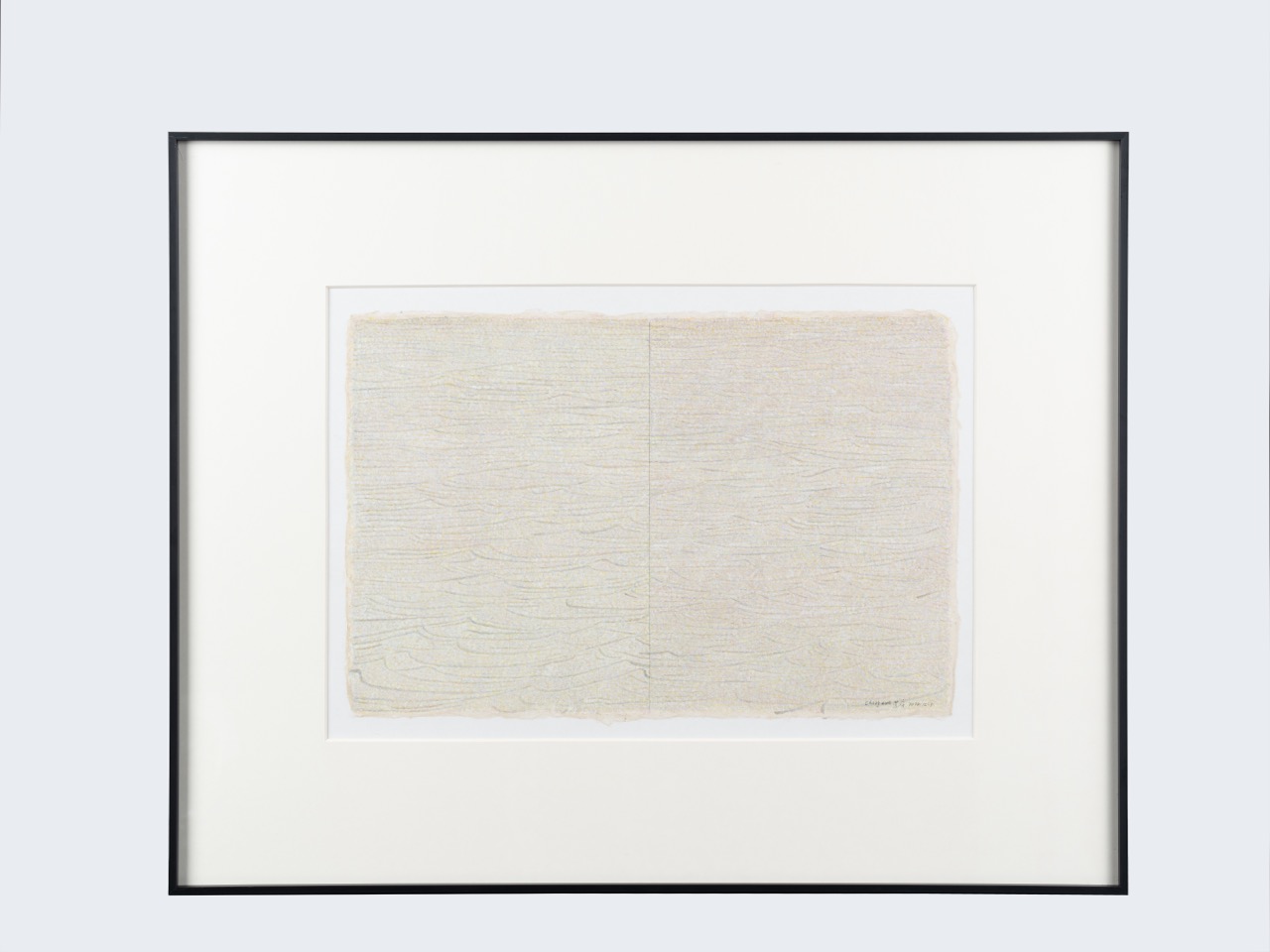

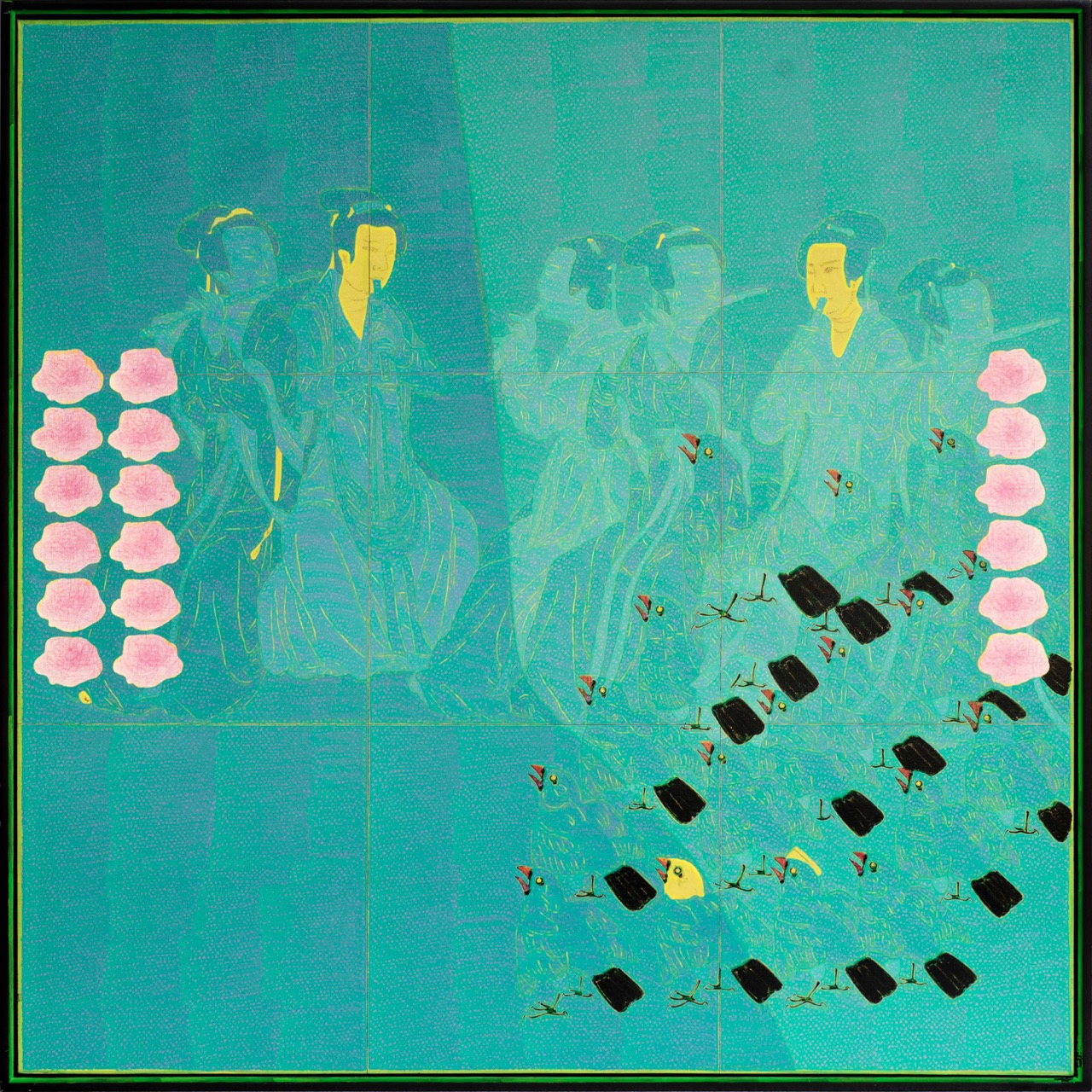

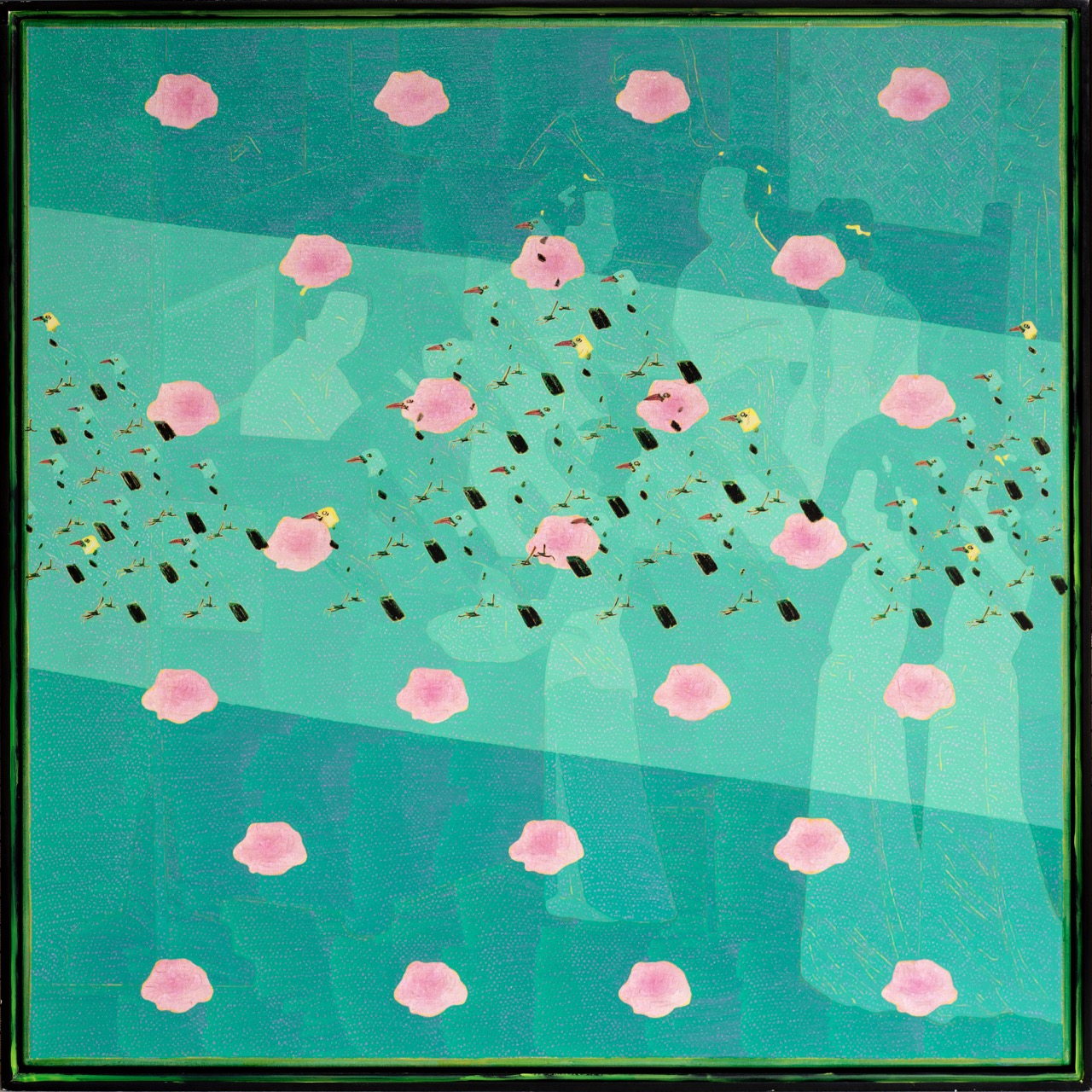

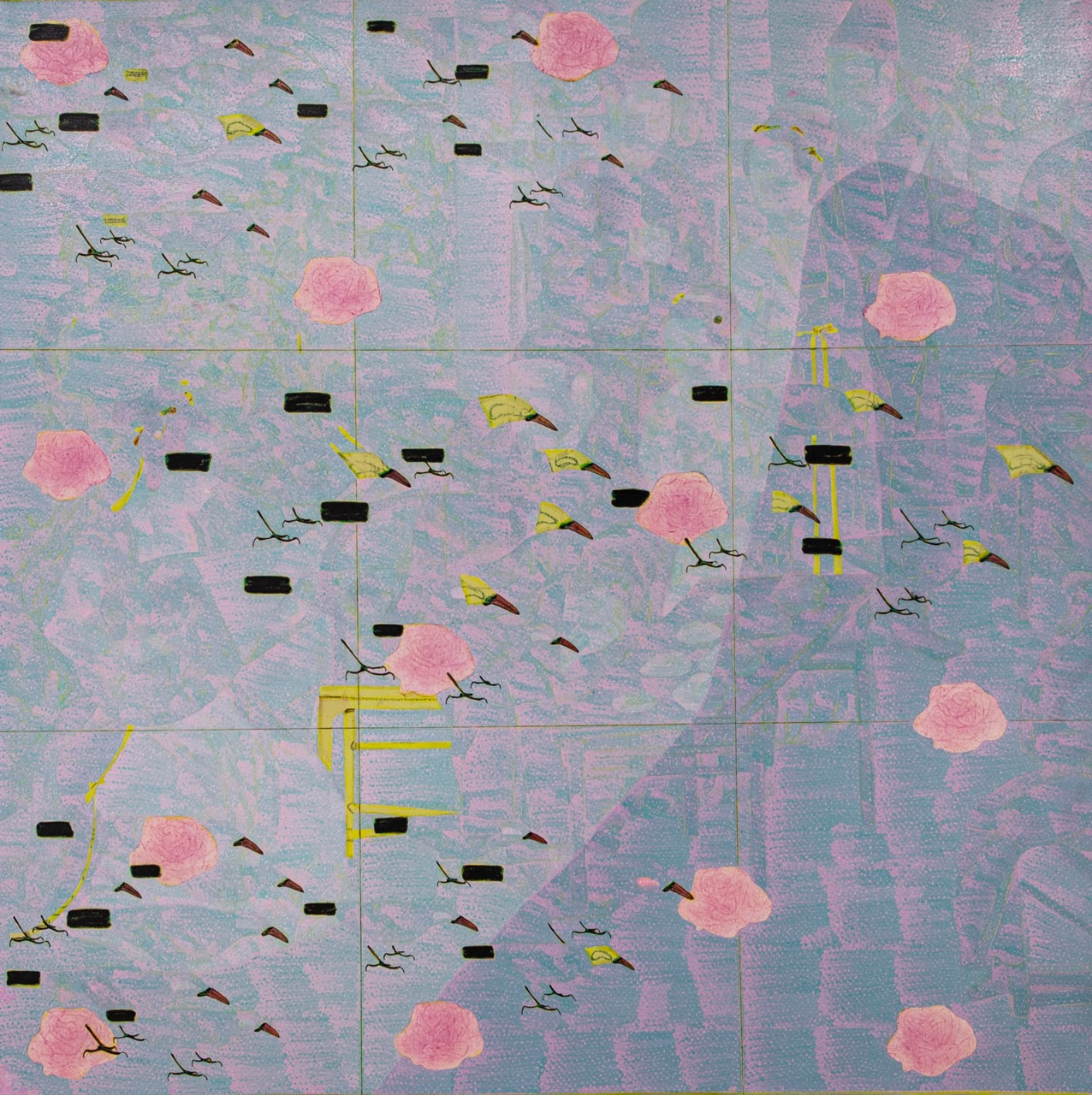

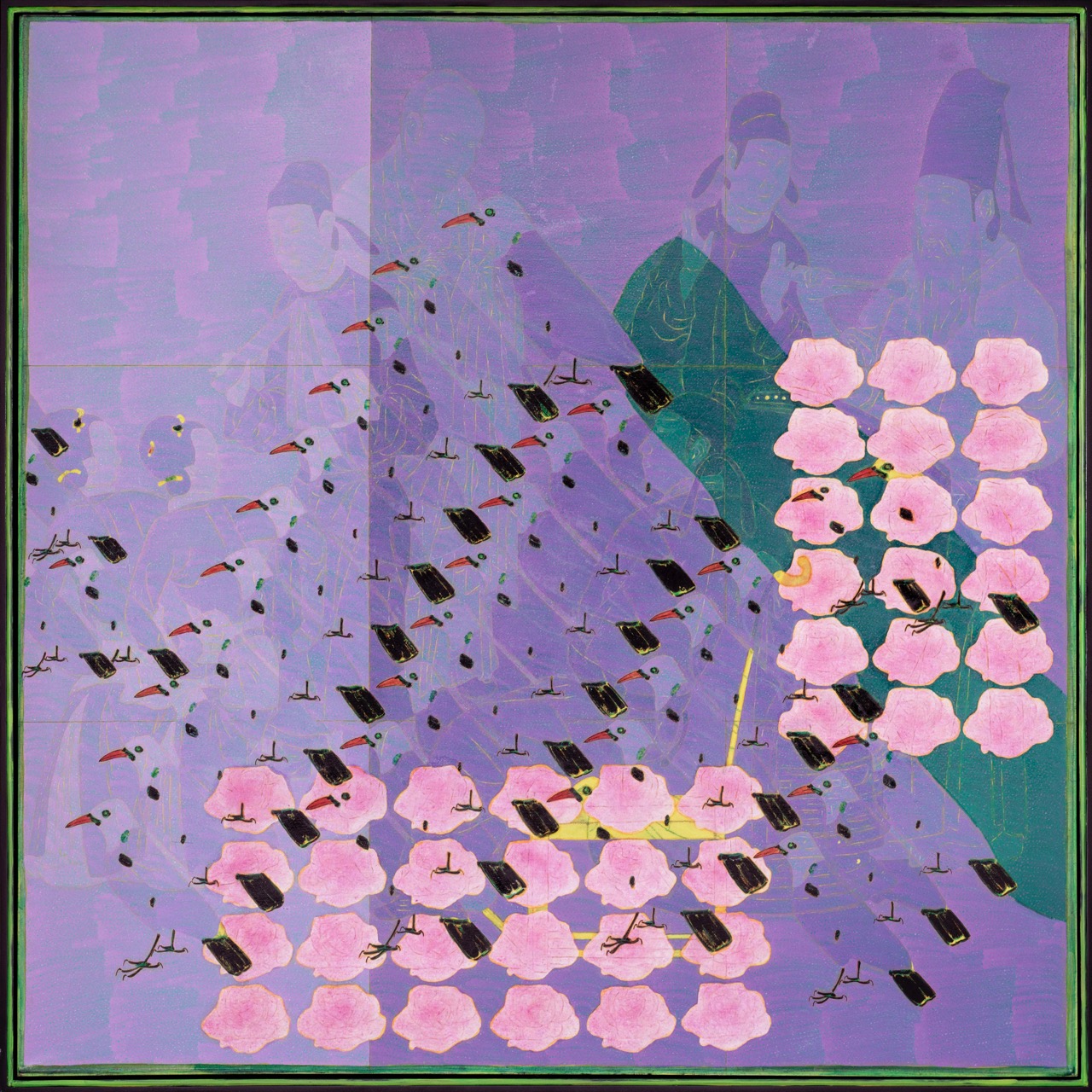

具体而言,王崇学从古代绘画中抽离出某些元素来,将它们用有序或无序的方式重新组织结构,古代绘画则作为基底隐退,仔细观察时才依稀可以辨认。无论是抽离出来的元素,还是作为基底的“原作”,在色彩、肌理等方面都被改变,凸显出当代艺术的趣味和方法;彼此之间的组合关系,则直接或含蓄地流露着艺术家本人的认知:有时指向人心世道,有时关联其它……艺术形式伴随着关注点的转移而演变。

现代性的兴起,尤其是科技的高速发展,让当代生活和传统世界拉开了越来越深的鸿沟,王崇学的作品中,古代绘画被理性地抽离和几何化地重构后面目全非,似乎在直观的图像层面强调着古今的巨大差异。但仔细审视这些作品的局部时,尤其是品咂细微的点划笔触时,心跳的痕迹活泼跃然于画面上,和往昔的世代、传统的画家似乎并无明显不同……

—— 杜曦云(策展人)

关于艺术家王崇学

1975年出生于四川眉山。2006年于四川大学艺术学院获硕士学位,师从中国当代艺术领军人物程丛林。现任四川电影电视学院特聘教授、学科带头人。其作品多次与世界知名画廊合作举办个展与联展,并参加德国、荷兰、北京、上海、台北及香港等地的重要艺术博览会。作品为四川美术馆以及德国、台湾、上海、成都、美国等地的艺术机构与私人收藏家收藏。

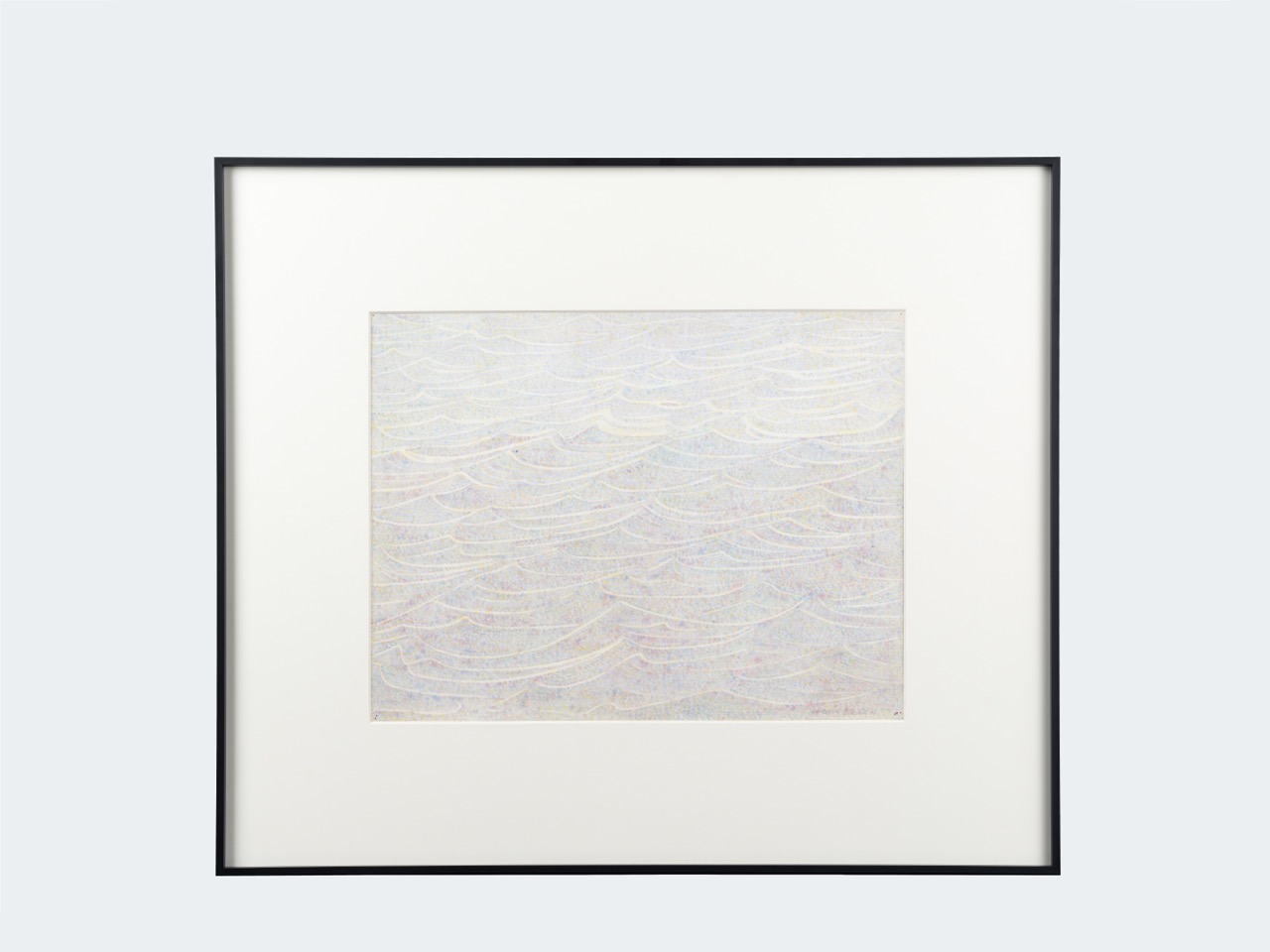

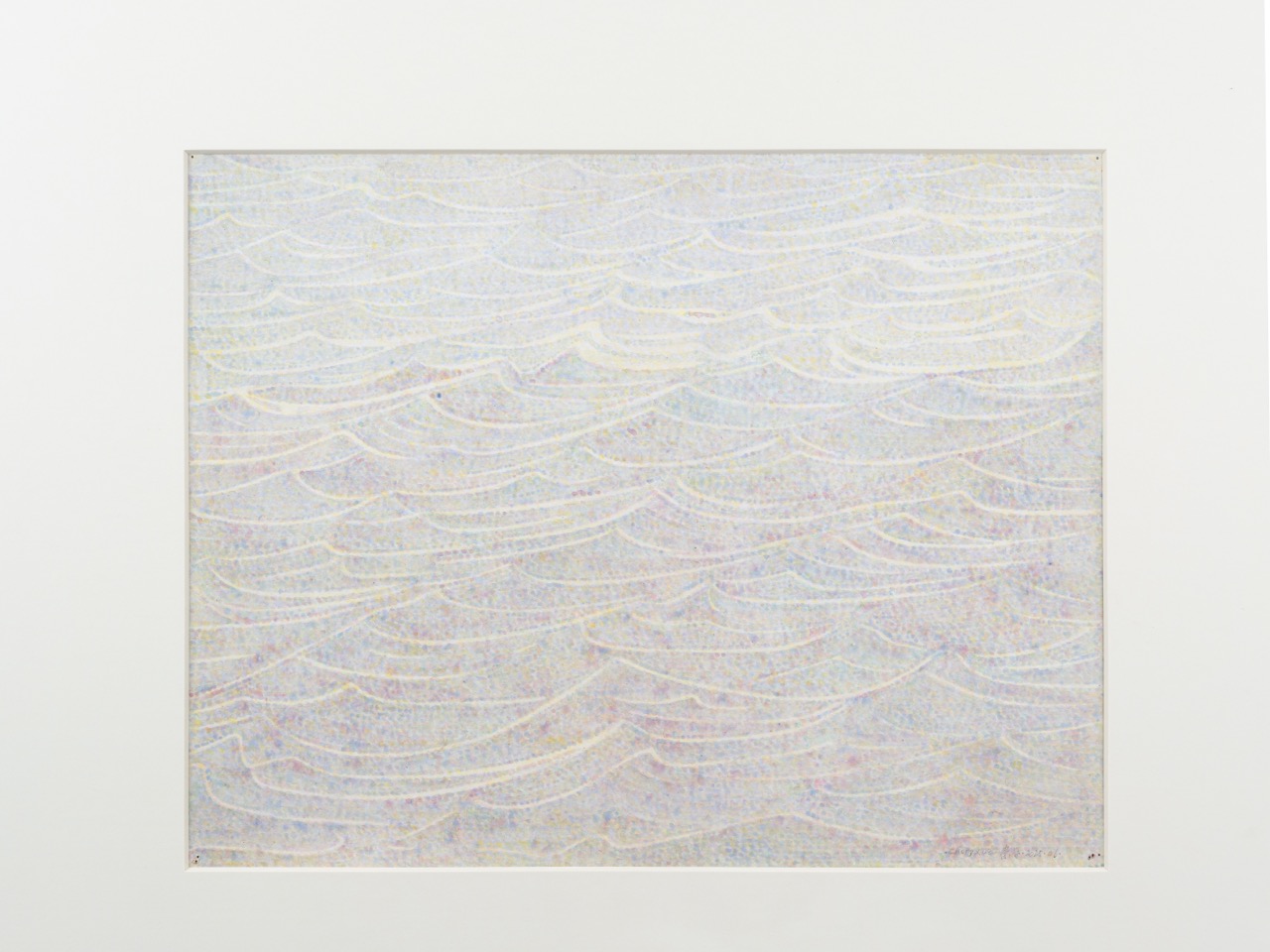

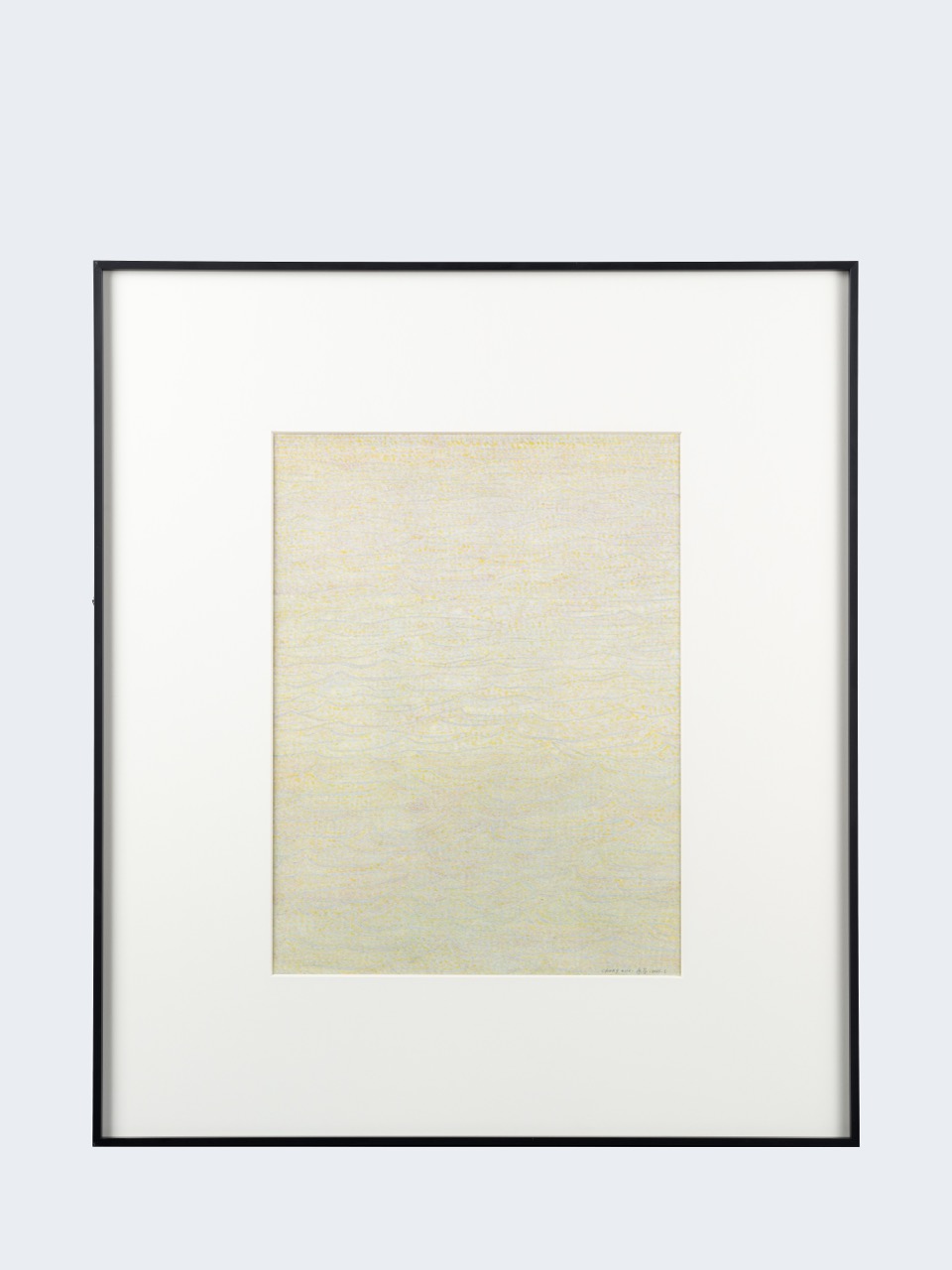

经过二十余年的探索,王崇学创立了自有的艺术语言——“透技法”,以极为隐秘的方式糅合了“机械复制”“图像拼贴”与“传统挪用”三种后现代美学技艺。这种技法在他的《透》系列中被充分呈现——他借用了五代南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》、西蜀画家黄筌的《写生珍禽图》及古代花鸟画意象,使古典符号在现代语境中获得新的生命。花与鸟成为画面中恒定的意象,或浮动于画面之上,或与人物交错相融,既遮蔽又揭示,使观者不得不透过层层图像的网络去窥见那“浮世”的幻象。

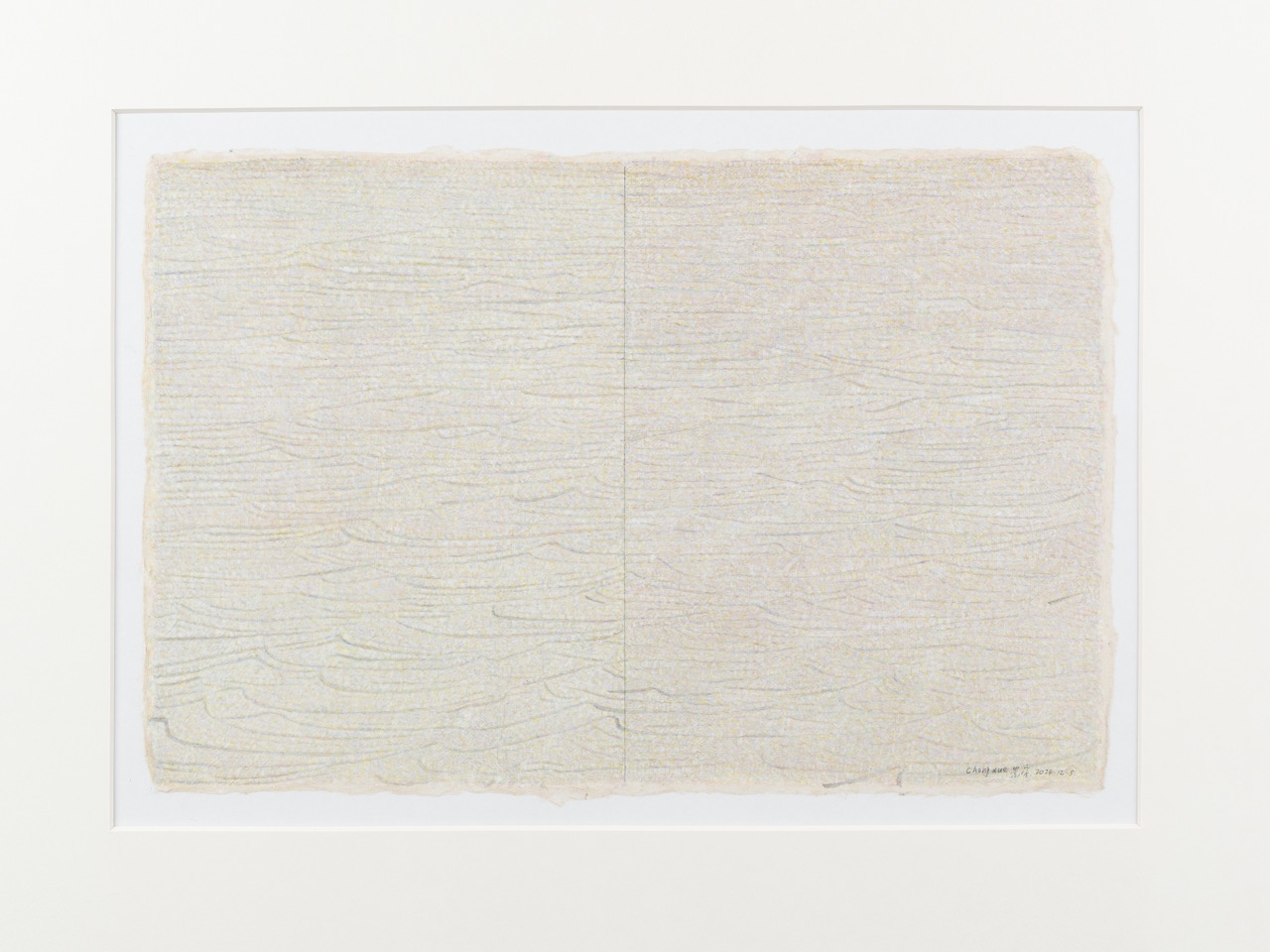

艺术评论家吴永强将其概括为“点的语言学”。他指出,王崇学通过“点”的堆叠构建了时间的痕迹:每一个“点”既是绘画的基元,也是时间的印记,凝聚着艺术家在劳作、思考与孤寂中的精神状态。《透》与《埋》两个系列,以二十年的持续实践,见证了他以个人方式拓展中国当代艺术语言实验的执着与深度。

主要合作机构包括:Prestige Gallery (新加坡)、Update Gallery(德国)、Tao Water Art Gallery(美国)、敦煌艺术中心(台北)、大河美术(台中)、五千年艺术空间(高雄)、雨虹艺术中心(上海)、罗浮紫艺术典藏(上海)、梵谷子画廊(上海)、费马艺术馆(成都)、了了阁画廊(成都)、南谷艺术馆(成都)等。

抽离·重构:王崇学的方法和缘由

—— 杜曦云

资深策展人、艺术评论家、前上海昊美术馆副馆长、前上海喜玛拉雅美术馆副馆长、曾为《艺术时代》杂志主编

王崇学在中国的艺术学院里接受了长期训练。这种训练,以西方 19 世纪的写实艺术技巧为基底,向现当代艺术审慎地开放。艺术学院里的长期训练,让王崇学深刻体会着艺术形式的本体能量。他反复试验和推进自己的表达方式,以求准确妥帖的应目会心。艺术学院也强调艺术史的承接,对传统的研究和继承是稳妥的,至于艺术和当代生活如何联结,则取决于艺术学子们个人化的选择了。

展览精选作品(2004 – 2021年)

“透”与“埋”间的精神图像学:王崇学的“点”

—— 石芮豪

策展人、艺评人、艺术家

王崇学的绘画实践,在近二十余年的发展中,展现出一种从古典图像向抽象精神图像的转化逻辑。他早期的“透系列”作品中,画面结构相对单纯,思想取向更接近形式实验——艺术家通过在古画局部进行“透视性再绘”,探索图像与观念的双重空间。这一阶段的作品虽然在视觉上呈现出一种近乎“图像考古”的精微结构,却已经潜伏着对于视觉语言自主性的思考。随着创作的延展,王崇学逐步在图形秩序中引入重复、排列与节奏的结构性特征,这一形式转向体现出他对德国表现主义精神图像理念的回应——即通过“形式的原始性”重建精神经验。表现主义强调主观精神对现实的穿透,而非对外部世界的再现;这一理念在王崇学“透技法”中的“点”与“线”之间获得了新的形态表达。

-Large-1.jpeg)

-Large-1.jpeg)

-Large-1.jpeg)

-Large-2.jpeg)